東京都の太陽光発電設置義務化(2025年4月)。対象者や内容、助成金を解説

SDGsやカーボンニュートラルの取り組みなどにより、建築分野における省エネ化の重要性は年々高まっています。国や自治体の主導で省エネに関するさまざまな政策が打ち出されるなか、大きな注目を集めているのが東京都における「太陽光発電設置義務化」の動きです。

今回は東京都の太陽光発電設置の義務化をテーマに、具体的な制度の内容や影響、設置に関する助成金制度の仕組みについて解説します。

≫ 不動産仲介・管理業務で役立つ営業ノウハウなどをお届け『セミナー・イベント』

目次[非表示]

- 1.2025年4月から始まる東京都の太陽光発電設置義務化

- 2.対象者と義務化の内容

- 3.太陽光発電設置義務化によるメリット

- 3.1.毎月の電気代を削減できる

- 3.2.防災時の備えになる

- 3.3.脱炭素社会の実現に貢献できる

- 3.4.お客さまへのアピールポイントになる

- 4.太陽光発電設置のための助成金制度

- 4.1.主な助成要件

- 4.2.助成の内容

- 4.3.助成制度の利用モデルケース

- 5.太陽光発電設置の注意点

≫ 関連コラム『省エネ基準適合義務化をわかりやすく解説。いつから始まる? 物件表示はどう変わる?』

2025年4月から始まる東京都の太陽光発電設置義務化

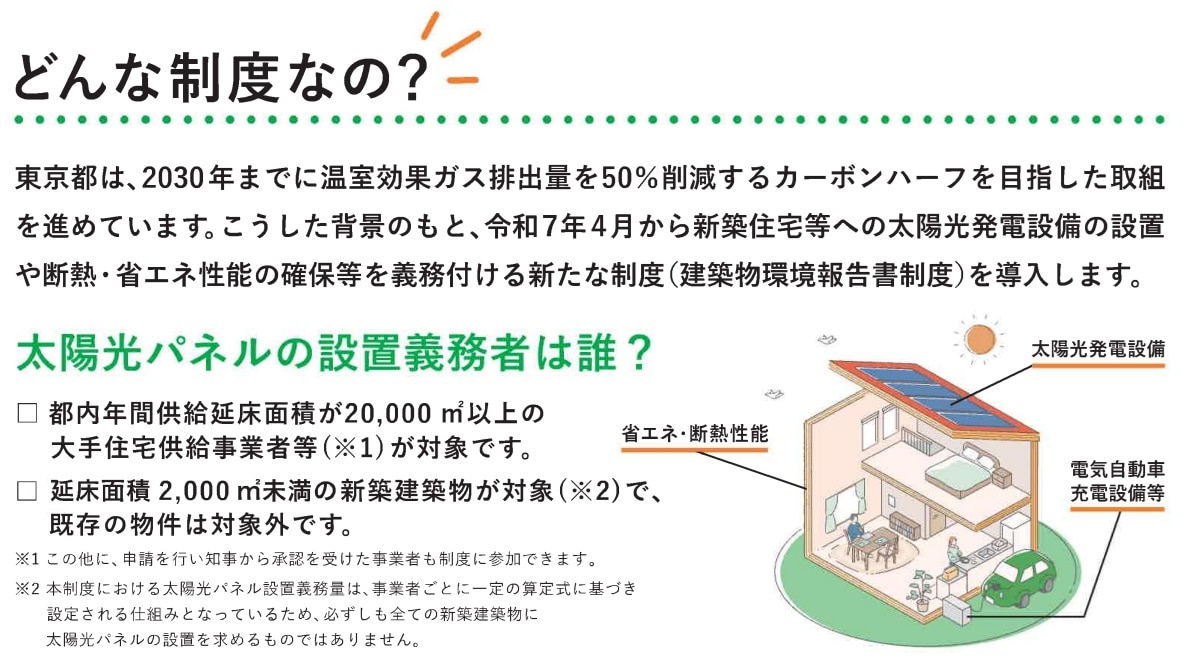

東京都では、2025年4月から新築住宅等への太陽光発電設備の設置、断熱・省エネ性能確保等を義務付ける制度が実施されます。東京都はエネルギー消費量が多い自治体の責務として、2030年までに都内の温室効果ガスを50%削減する「カーボンハーフ」の実現を打ち出しています。

その取り組みの一環として、2022年に「環境確保条例」の改正案が都議会へ提出され、約2年間の準備期間を確保したうえで新設住宅への太陽光発電設置義務化が施行される運びとなりました。

対象者と義務化の内容

太陽光発電設備の設置義務化は住宅分野への多大な影響が想定されることから、対象とされる範囲はある程度限定されています。具体的にこの制度の対象となるのは、大手ハウスメーカー等が供給する都内の新築住宅です。

大手ハウスメーカー等は、「都内における年間供給延床面積が合計2万平米以上の事業者」あるいは「申請により知事から承認を受けた事業者」と定義されています。そのため、基準以下の規模の事業者が建てた住宅や既存住宅は対象外であり、新たに設置を義務付けるものではありません。

また、「面積が小さい」「北向き」などの理由により、太陽光発電に適さない建物は設置不要とされる場合もあります。なお、参考までに国土交通省の「令和5年度 住宅経済関連データ」を参照すると、東京都における住宅の平均延べ床面積は「65.9平米」です。

この数値をもとに計算すると、上記の条件に該当するのは、平均的な一戸建て住宅を約300戸以上供給している事業者ということになります。

東京都太陽光発電設置義務化の対象者 「わが家は発電所」リーフレットより

(出典:東京都太陽光ポータル)

太陽光発電設置義務化によるメリット

太陽光発電の設置は、消費者・事業者ともにさまざまなメリットをもたらします。ここでは、主な利点を4つ解説します。

毎月の電気代を削減できる

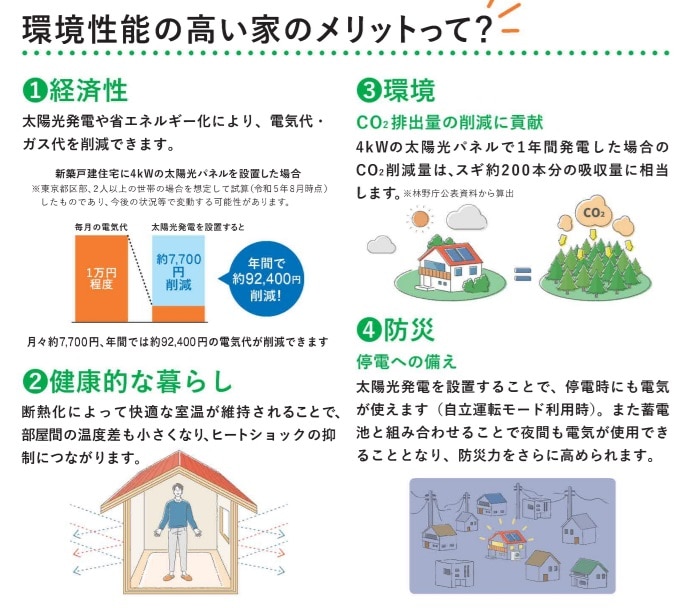

住宅の消費者にとっては、毎月の電気代を削減できるのが太陽光発電のメリットとなります。自家発電によって電力を生み出すことができれば、電気代の高騰による影響も小さく収まり、大きな経済的メリットにつながります。

また、余った電力は自家消費をするだけでなく、電力会社に売ることも可能です。「再生可能エネルギー固定価格買い取り制度」(FIT)を利用すれば、安定した売電収入を得られます。

FITとは、対象エリアの電力会社が一定期間にわたって一定価格での電気の買い取りを国が保証する仕組みであり、この制度を利用すれば発電した電力が無駄になってしまう心配もありません。ただし、売電単価については年々下がっている傾向にあるため、基本的には売電を中心に考えるよりも自家消費を前提とするほうが有効とされています。

防災時の備えになる

太陽光発電のもう一つのメリットは、災害などによる停電時にも電気が使えるという点です。太陽光パネルや蓄電設備などに破損がなければ「自立運転機能」に切り替えることで非常時にも電力を供給できるため、防災の観点からも有益性があります。

ただし電力供給量には限りがあるため、普段と同じように電気を使えるわけではありません。太陽光発電のみで使える電気は、最大で1,500W程度が標準とされているので注意が必要です。

しかし、1,500Wの電気があればテレビや冷蔵庫などの家電を動かしたり、スマートフォンの充電をしたりすることは可能なため、非常時の備えとしては十分と考えられるでしょう。

脱炭素社会の実現に貢献できる

太陽光発電による発電システムでは、CO2の排出がほとんどありません。火力発電によるCO2排出量は1kWhあたり約690gとされているのに対し、太陽光発電では17~48gとされており、その差は1kWhあたり約650gです。

また、平均的な家庭用太陽光発電システムの発電容量は3~5kW程度とされており、年間では3,000~5,000kWh前後の発電が可能です。そのため、仮に3kWの太陽光発電システムを設置した場合は、年間で「650g×3,000kWh=1,950kg」ものCO2を削減できる計算となります。

これは、1世帯における年間平均CO2排出量の40%にあたり、また杉の木約140本分のCO2吸収量に相当します。このように、住宅一戸単位でも脱炭素社会の実現に大きく貢献できるのは、太陽光発電を導入する重要なメリットといえるでしょう。

お客さまへのアピールポイントになる

近年では、経済性や環境への配慮などにより、省エネ性に注目する住宅検討者の割合が高まっています。太陽光発電システムの導入は、住宅の購入を検討するお客さまから見てプラスイメージとなりやすいため、住宅会社にとっては大きなアピールポイントになり得ます。

また、屋根に太陽光パネルを設置すれば、副次的に遮熱効果も得られるため、住まい全体としての省エネ性能を向上させられます。

東京都太陽光発電設置のメリット 「わが家は発電所」リーフレットより

(出典:東京都太陽光ポータル)

太陽光発電設置のための助成金制度

太陽光発電設置の義務化に伴い、東京都では大規模な助成金制度(「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」)が創設されました。細かな仕組みは年度ごとに変化する可能性もありますが、事業そのものの実施は2027年度まで(助成金の交付は2029年度まで)とされています。

ここでは、制度の詳しい仕組みについて見ていきましょう。

主な助成要件

この制度の対象者は、「助成対象機器(要件を満たした太陽光発電機器)の所有者または管理組合」「助成対象機器をリース等により個人へ貸与するもの」です。また、主な助成要件を簡単にまとめると、次のとおりになります。

主な助成要件

|

助成の内容

助成の内容は「太陽光発電システム経費」を基本として、その他の付帯工事を行う場合などに一定の助成額が上乗せされるという仕組みになっています。太陽光発電システムの経費は、新築だけでなく既存住宅への取り付けでも助成されるのが特徴です。

太陽光発電システム経費

新築住宅社 |

(但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする) |

|---|---|

既存住宅 |

(但し太陽光発電システムの助成対象経費の合計金額を上限とする) |

上乗せされる助成金には、次のような種類があります。

上乗せの対象となる経費

|

助成制度の利用モデルケース

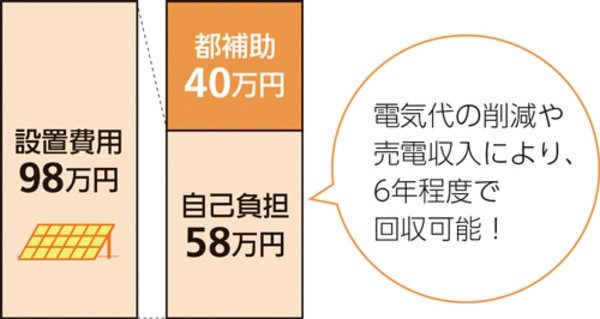

東京都の試算によれば、4kWの太陽光パネルを新築住宅に設置した場合、助成制度を利用することで経費は6年程度で回収できると想定されています。

4kWの太陽光パネルを設置した場合のモデルケース

|

(出典:都庁総合ホームページ「2025年4月から太陽光発電設置義務化に関する新たな制度が始まります」)

この算出結果をもとにすると、後述するメンテナンスコストを踏まえても自己負担は十分にカバー可能と判断できます。

太陽光発電設置の注意点

太陽光発電設備は、設置後も定期的なメンテナンスが必要です。太陽光パネル自体は20~30年程度持つとされている一方、発電に必要なパワーコンディショナーや蓄電に必要な蓄電池は、10~15年に一度の頻度での交換が目安となっています。

また、大きな不具合を避けるために、3~5年に一度は定期メンテナンスを行うのが望ましいです。その分の費用として、3~5万円程度のコストがかかるので、パワーコンディショナーと合わせてコストの負担をどのように解消するかが課題となります。

太陽光発電の設置が義務付けられる事業者としては、お客さまに対して、メンテナンスコストも含めた説明をどのように行うのかが重要なポイントになってくるといえるでしょう。

●記事のおさらい

最後に、今回の内容をQ&Aで確認しておきましょう。

Q:東京都における太陽光発電設置義務化とは?

A:「都内における年間供給延床面積が合計2万平米以上の事業者」あるいは「申請により知事から承認を受けた事業者」が都内に新設住宅を建てる場合に、太陽光発電の設置が義務付けられるという制度です。施行予定は2025年4月からとなっています。

Q:住宅への太陽光発電設置による効果は?

A:CO2の大幅な削減がもっとも大きな効果ですが、それ以外にも家庭内における電気代の節減、災害時への備えといったメリットがあります。また、事業者にとっては、省エネ性に高い関心を持つお客さまへのアピール材料になります。