賃料が上昇中。賃料改定の対応方法、賃料協議の基礎知識

近年、賃貸物件の賃料は上昇傾向にあり、大家から賃料の値上げを依頼されるケースも十分に想定されます。本記事では、大家から賃料の値上げを依頼された場合に、入居者との交渉にあたって必要となる知識を解説します。

どのような対応が必要になるのか考えてみましょう。

目次[非表示]

- 1.賃貸物件の賃料トレンドは?

- 1.1.シングル向き賃貸物件の傾向

- 1.2.ファミリー向き賃貸物件の傾向

- 2.賃料改定の対応方法は?

- 3.賃料協議の基礎知識

- 3.1.そもそも適正な賃料とは?

- 3.2.賃料改定特約の内容はどうなっている?

- 3.3.賃料増額請求ができるのはどういう理由のとき?

- 3.4.賃料増減額請求権の行使とは?

- 4.賃料改定への備えを

賃貸物件の賃料トレンドは?

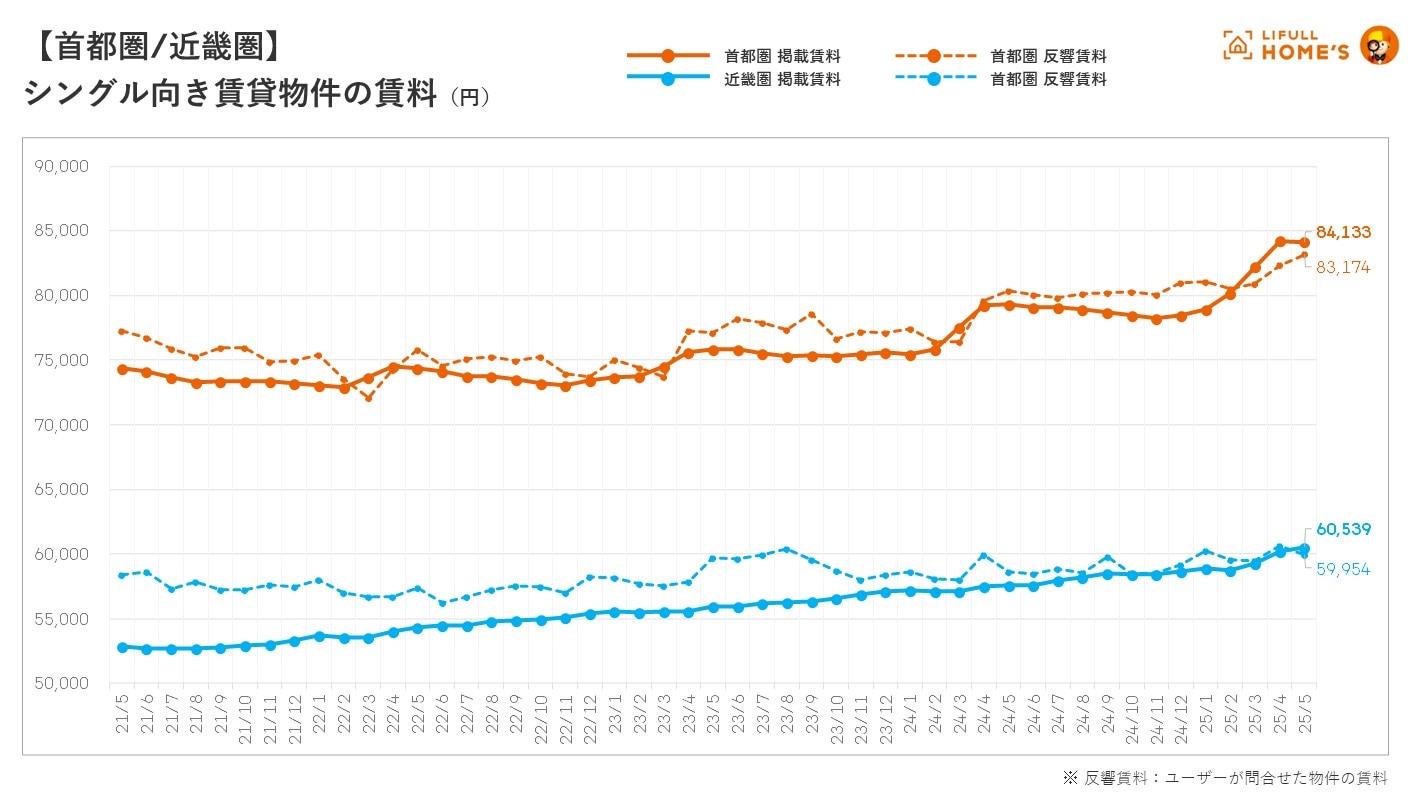

賃貸物件の賃料動向は近年、継続的な上昇傾向を示しています。LIFULL HOME'Sが2025年5月に公開した最新のマーケットレポートから解説します。

シングル向き賃貸物件の傾向

・首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で84,133円(前年同月比106.1%)

・近畿圏(大阪府、兵庫県、京都府)で60,539円(前年同月比105.2%)

・福岡市が64,716円で前年同月比111.2%と、全国的にもひと際高い上昇率

近畿圏においては、2021年2月の計測開始以降で過去最高賃料を更新しました。

ファミリー向き賃貸物件の傾向

ファミリー向き賃貸物件では、首都圏・近畿圏ともにいずれも過去最高賃料を更新。特に都心周縁部が賃料上昇を牽引しています。

ファミリー向き賃貸物件の平均掲載賃料は、

・首都圏で137,794円(前年同月比104.8%)

・近畿圏で86,373円(前年同月比103.3%)となり、過去最高賃料を記録した前月に次ぐ高さとなりました。

地域やターゲットによって違いはありますが、賃貸物件の賃料設定が継続的な上昇傾向にあることがよくわかるデータではないでしょうか。

首都圏近畿圏シングル向き賃貸物件の賃料推移 LIFULL HOME'Sマーケットレポート(2025年5月)

出典:【賃料動向】近畿圏でシングル・ファミリーともに過去最高賃料を更新| LIFULL HOME'Sマーケットレポート(2025年5月)

賃料改定の対応方法は?

賃料が継続的に上昇するなか、大家から賃料増額を依頼される可能性は大いにあり得るでしょう。その場合、具体的にどのような対応が必要となるのでしょうか。

賃料改定には、「家賃変更合意書」の締結が必要です。まずは入居者に対して賃料改定の請求・通知を内容証明郵便を使って送付し、入居者が合意した場合に、「家賃変更合意書」を作成します。「家賃変更合意書」には、対象物件、家主と入居者の氏名・住所、家賃変更の合意について締結する旨、改定後の賃料、現行の賃料、改定後の賃料の適用が開始される時期を記載します。

賃貸借契約書と同様、「家賃変更合意書」は2通作成し、家主と入居者双方が記名押印のうえ、それぞれが1通ずつ保管します。

賃料改定の際は、家賃変更に関する合意書の取り交わしが必要

賃料協議の基礎知識

賃料増額にあたっては、管理会社による入居者への交渉・同意形成が必要となりますが、この際の基礎知識として押さえておきたいポイントについて、国土交通省作成の「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版) 」からわかりやすく解説します。

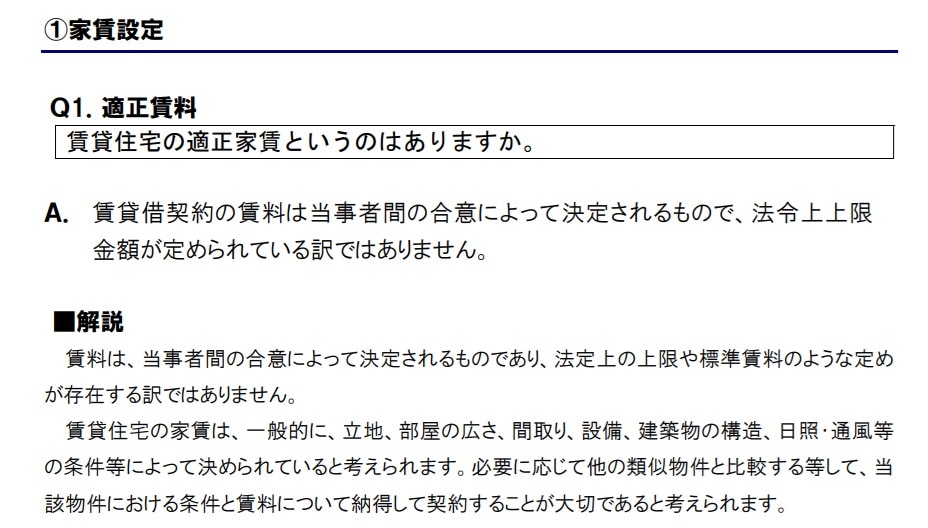

そもそも適正な賃料とは?

そもそも適正な賃料は何でしょうか。賃貸借契約における賃料は、当事者である貸主・借主間の合意によって決まるため、法令上の上限が定められているものではありません。

賃貸物件の賃料は、立地や部屋の広さ、間取り、設備、建築物の構造、日照・通風などの条件によって決まり、類似物件と比較した結果も踏まえ、当事者間で合意できる賃料が適正な賃料であるといえるでしょう。

賃料改定特約の内容はどうなっている?

増額交渉にあたっては、賃貸借契約書の賃料改定特約が重要です。以下は、国土交通省作成の「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)」から、賃料改定に関する部分を抜粋したものです。

(賃料)

第4条 (略)

3 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には、協議の上、賃料を改定することができる。

一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合

二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当とな

った場合

三 近傍同種の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合

(出典:国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版)」)

賃料改定ができるのは、土地の価格上昇によって固定資産税が上がり、大家の負担が増えている場合や、物価高騰に伴い建物の維持費が増えている場合、周辺の類似物件と比較して賃料が著しく低い場合などが想定されるでしょう。

賃料増額請求ができるのはどういう理由のとき?

賃料改定特約がない契約を結んでいる場合や、入居者との協議がまとまらない場合も、借地借家法32条において賃料増額請求ができると定められています。

想定されている増額理由は賃料改定特約とほぼ同様で、①租税等の負担増加、②土地建物価格の上昇や経済事情の変動、③近隣の類似建物と比較して賃料が不相当、という条件にあてはまり、かつ「一定期間賃料を増額しない」という特約がない場合です。

賃料増減額請求権の行使とは?

大家から入居者に賃料増額請求を行い、協議によって入居者が増額に同意すれば、請求したとおりの増額が確定します。協議がまとまらない場合には、管轄裁判所に調停の申立てをすることとなります。

それでは、協議がまとまる前、つまり係争中の賃料はどうなるのでしょうか。係争中も入居者は相当と認められる額を支払う必要があり、調停によって決まった新賃料が支払っていた賃料を上回る場合には、利息を付して支払う必要が生じます。

適正賃料について国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集(再改訂版)」

出典:国土交通省「民間賃貸住宅に関する相談対応事例集」について

賃料改定への備えを

固定資産税の上昇や賃料が不相当となった場合など、正当な事由があれば、賃料増額を求めることは可能です。ただし、スムーズに合意を得られなければ、調停の申立てに至る以前に入居者が退去してしまうケースも考えられるでしょう。

入居者との交渉に際しては、理由をわかりやすく丁寧に伝える、改定の直前ではなく早めに伝えるといった配慮を行い、不信感を与えない対応が大切です。状況によっては、大家との調整を行い、条件を緩める選択肢も必要となります。

賃料上昇のトレンドのなかでは、実際の賃料改定にスムーズに対応できるよう、賃料改定の事例について情報を収集するなど、事前の備えが必要になってきているといえるでしょう。

≫ 情報量豊富なリッチな査定書を10分で作成 SRE AI賃料査定 CLOUD

■関連記事

≫ 賃料査定の方法とは? 査定の種類と具体的な賃料算出の方法を解説

≫ 法定更新とは? トラブルを防ぐために管理会社が知っておくべき知識と対策

≫ 10年超の建物は要注意! 外壁調査義務の対象建物や外壁、調査時期などを解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧