木造住宅密集地域とは? 東京都の取り組みと不動産取引時の注意点

大都市圏を中心に数多く見られる「木造住宅密集地域」とは、その名のとおり、狭いエリアに木造住宅が密集している地域のことをいいます。

戦後から高度経済成長期にかけて、十分に都市基盤が整備されないまま市街化が進行した地域に多く見られ、地震の際の建物倒壊による緊急車両の不通や火事の延焼被害の拡大が懸念されています。

各自治体では、木造住宅密集地域のなかでも特に甚大な被害が想定される地域を中心に、震災に備えた整備事業を行っているところです。この取り組みは重要事項説明や建物の建築制限などに関わるため、不動産取引にも無関係ではありません。

本記事では、東京都の木造住宅密集地域における取り組みや支援事業を紹介するとともに、不動産取引時の注意点について解説します。

目次[非表示]

木造住宅密集地域(木密地域)とは?

東京都では、「震災時に延焼被害のおそれがある老朽化した木造住宅が密集している地域」として、次の指標すべてに該当する地域を木造住宅密集地域(以下、木密地域)として選定しています。

(a) 老朽木造建築物棟数率≧30%

(b) 補正不燃領域率<60%

(c) 住宅戸数密度≧55 世帯/ha

(d) 住宅戸数密度(3階以上共同住宅を除く)≧45 世帯/ha

※各指標については、東京都不燃化ポータルサイト「資料」でご確認ください

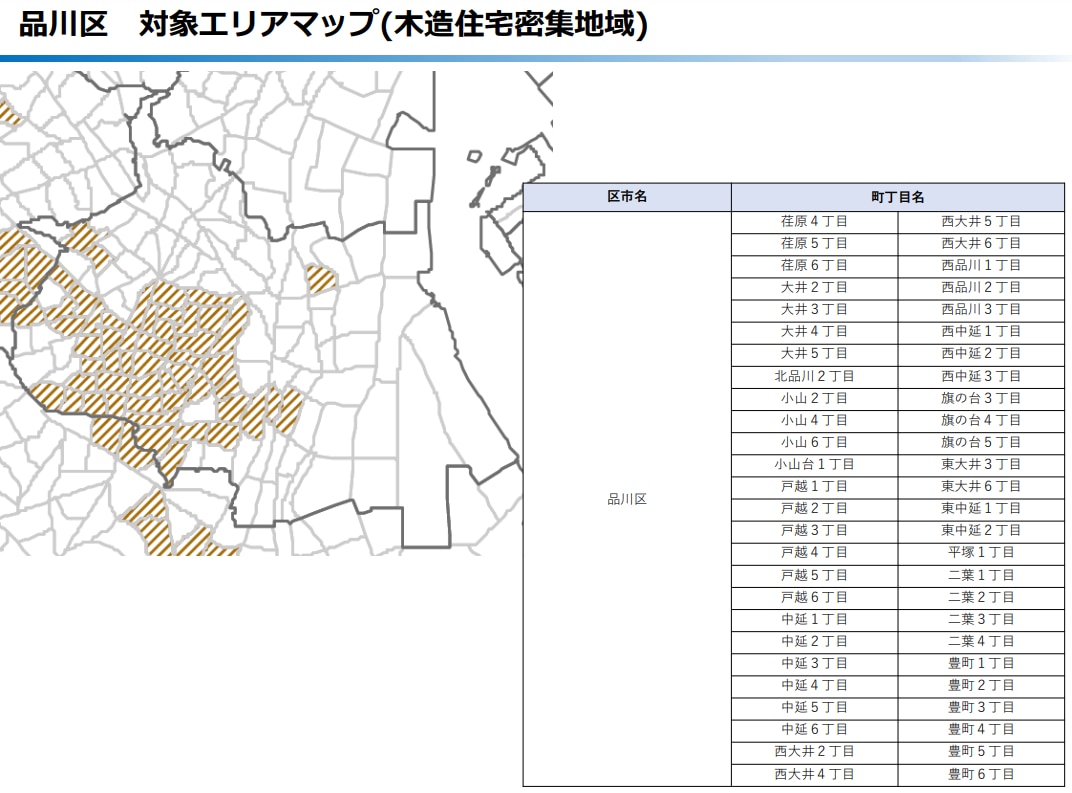

一例として、下図は品川区の木密地域を表したものです。木密地域の詳細な住所(町丁目単位で抽出)は、東京都防災ホームページから確認できます。

品川区の木造住宅密集地域対象エリアマップ

(出典:東京都防災ホームページ「出火防止対策」)

木造住宅密集地域における東京都の取り組み

東京都はこれまでに、木密地域のなかでも自然災害の被害が大きいと予想される地域を10年間で重点的に整備する「木密地域不燃化10年プロジェクト」を2012年から行ってきました。

木密地域不燃化10年プロジェクトの取り組み内容は次のとおりです。

●区と連携した不燃化特区への取り組み

整備地域のなかでも、特に甚大な被害が予想される地区を「不燃化特区」として指定し、東京都が整備事業に対し支援を実施

●特定整備路線の整備

火災延焼を防ぎ、救援活動の空間となる都市計画道路を「特定整備路線」として指定し、整備を加速

●地域における防災まちづくりの機運の醸成

木密地域の住民に、震災の怖さや自助・共助の重要性を伝え、危機意識を共有する取り組みを実施

2012年に立ち上げられた木密地域不燃化プロジェクトは2021年3月31日に終了しましたが、不燃化特区制度の活用と特定整備路線の整備については、その後5年間、2025年度末まで取り組みを延長しています。

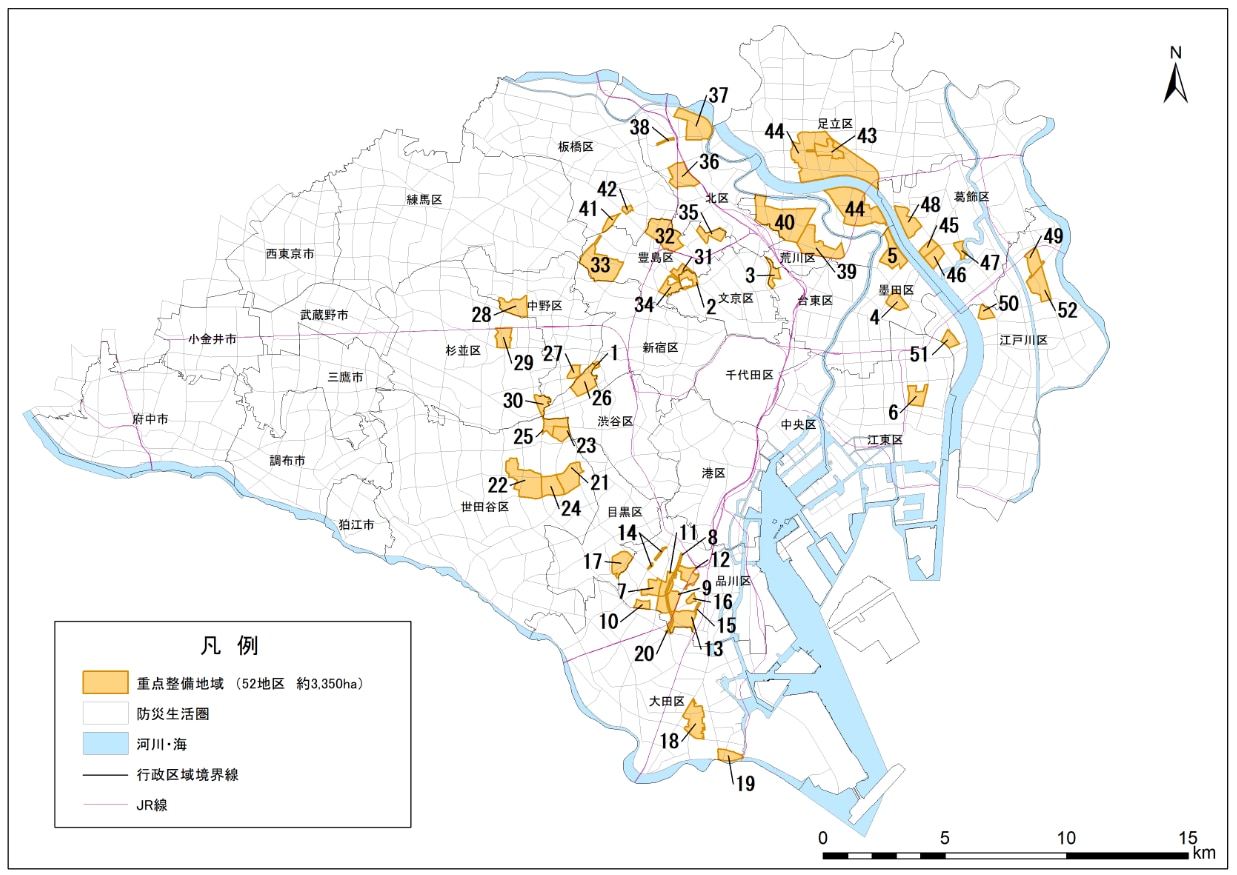

防災都市づくりに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地域として「重点整備地域」を指定し、老朽建築物の除去や建て替えなどの支援を行っています。

下図は、重点整備地域を表したものです。詳細は、東京都不燃化ポータルサイトで確認できます。

重点整備地域

(出典:東京都「防災都市づくり推進計画の基本方針 概要」)

参照:東京都不燃化ポータルサイト「改定のポイント」

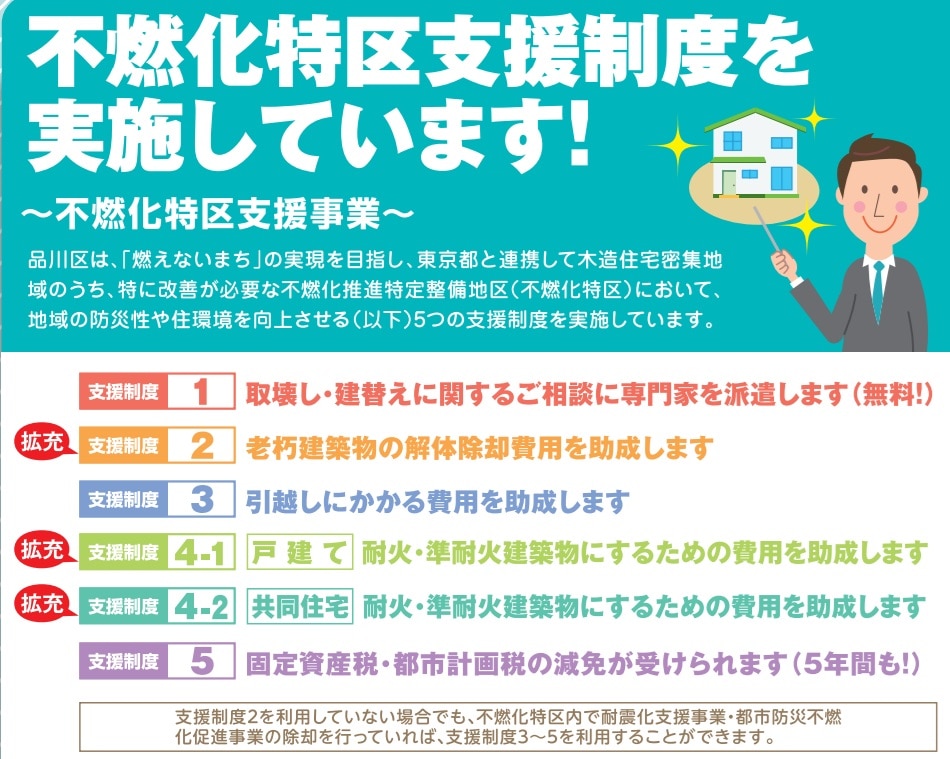

各区の支援制度~品川区不燃化特区支援制度~

東京都の中でも、不燃化特区支援制度の内容は区によって異なります。ここでは、品川区の取り組みについて紹介します。

なお、品川区の不燃化特区支援制度は、2025年度末までです。支援を受けるための詳細な要件は、品川区の公式サイトなどで確認してください。

品川区の不燃化特区支援制度

支援制度1.専門家の派遣

不動産の権利の移転や建て替えなどに関する相談に対して、弁護士や税理士、一級建築士などの専門家が無料で派遣されます。

助成対象の建築物を所有する個人(共有者がいる場合は、共有者間で合意された代表者)が対象で、当該年度内に5回を限度として相談が可能です。

支援制度2.解体除去費用の助成

次のいずれの要件にも該当する老朽建築物の解体除去費用が助成されます。

①不燃化特区にある

②2005年3月31日以前に建築された木造建築物(1993年6月25日以降に建築された階数が3以上建築物または延べ面積が500m2を超える建築物を除く)または、1981年5月31日以前に建築された軽量鉄骨造建築物

助成限度額は次のとおりです。

・木造:延床面積1m2当たり最大3万2,000円(上限1,600万円)

・軽量鉄骨造:延床面積1m2当たり最大4万6,000円(上限2,300万円)

支援制度3.引越し費用の助成

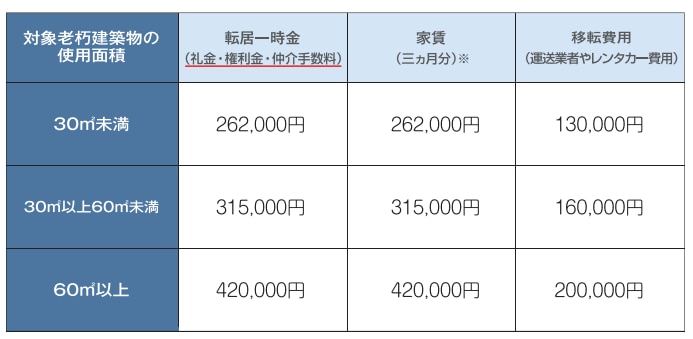

老朽建築物の解体に伴う住み替えのために必要となる転居一時金・家賃・移転費用が助成されます。実際にかかる費用と助成限度額のうちの小さいほうの金額が助成金額として適用されます。

建物所有者のほか、建物の借家人も転居一時金・移転費用(往路のみ)の助成対象です。

転居一時金・家賃・移転費用は、それぞれ助成限度額が定められています(下図参照)。

品川区の不燃化特区支援制度。引越し費用の助成

支援制度4.耐火・準耐火建築物にするための費用の助成

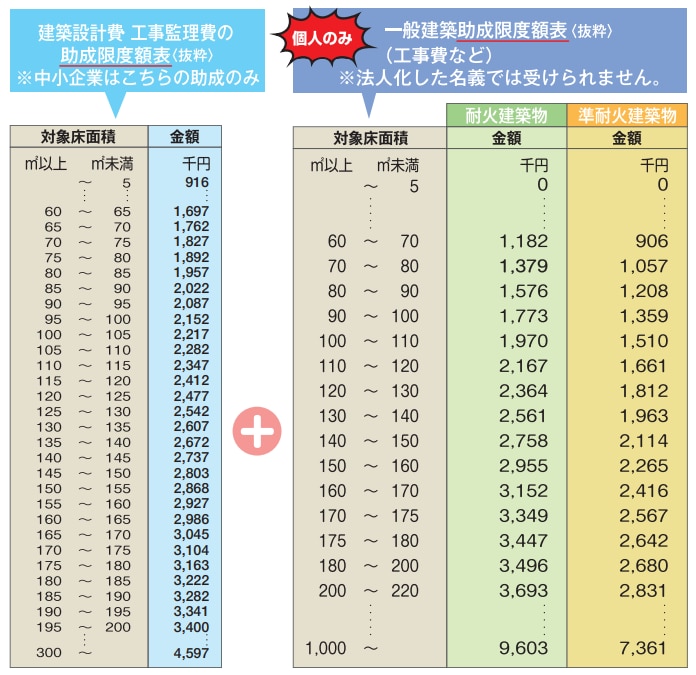

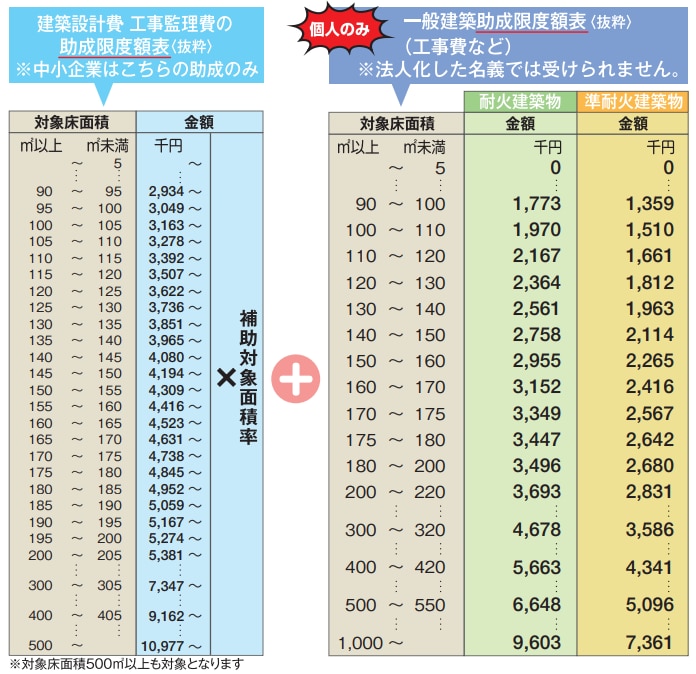

老朽建築物を解体し、耐火・準耐火建築物を建てる際に、不燃構造化するための工事費用および建築設計費・工事監理費が助成されます。

品川区の除去支援制度を利用して老朽建築物を除去した人が対象(工事費用については個人のみ)です。

一戸建てと共同住宅に分けられ、「建築設計費・工事監理費」「工事費」それぞれについて、対象床面積に応じた助成限度額が定められています(下図参照)。

●一戸建ての助成限度額

品川区の不燃化特区支援制度。一戸建ての助成限度額表

●共同住宅の助成限度額

品川区の不燃化特区支援制度。共同住宅の助成限度額表

支援制度5.固定資産税・都市計画税の減免

老朽建築物を取り壊して更地にした場合、および新築に建て替えた場合には、以下のような固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。

●取り壊して更地にした場合

減免内容 |

条件 |

|---|---|

その土地の固定資産税・都市計画税が5年間8割の減免 |

・更地が適正に管理されていること |

●新築住宅に建て替えた場合

減免内容 |

条件 |

|---|---|

その家屋の固定資産税・都市計画税が5年間10割の減免 |

・取り壊した家屋と新築住宅の所有者が同一で、居住部分が1/2以上であること |

木造住宅密集地域における不動産取引の注意点

東京都以外の自治体でも、大都市圏を中心に、木造住宅密集地域を整備する取り組みが実施されています。たとえば、大阪市では「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」を策定し、市街地の不燃化や避難経路の確保などを進めています。

このような木造住宅密集地域で不動産取引を行う際は、都市計画法や建築基準法による一般的な制限とは別に、独自の建築規制などが設けられている場合がある点に注意が必要です。

また、通常の用途地域とは別に、特定防災街区整備築地区など、特別用途地区の指定がある場合、不動産取引時の重要事項としてその旨を説明しなければなりません。

特定防災街区整備地区は、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に基づき、老朽化した木造建築物が密集し、延焼防止や避難の機能が確保されていない地域が指定されます。

特定防災街区整備地区内では、最低敷地面積や壁面位置(セットバック)、開口率(防災都市計画施設に接する割合)の最低限度などが独自に定められています。

参照:大阪市『「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」を策定しました』

東京都品川区以外にも、墨田区では「木密地域不燃化プロジェクト推進事業」が、横浜市では「横浜市密集市街地における地震火災対策計画」が策定され、不燃化が進められています

まとめ

東京都や大阪市などの大都市圏を中心に数多く存在する木造住宅密集地域では、地震時の被害を最小限にとどめるための取り組みが行われています。

地域によっては、最低敷地面積や延焼防止効果の高い建物に関する制限などが定められているため、不動産会社としては、重要事項説明をはじめ適切な案内が求められます。

また、自治体によっては、老朽化した建物の解体や建て替え、不燃化構造にする工事に対してさまざまな支援制度が設けられていることがあるため、助成金の対象や適用条件などを理解しておくことも大切です。

木密地域での不動産取引において、より安心・安全な住まいを提案するための参考にしてください。

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。