ヒートショックの効果的な対策とは? 断熱リフォームで利用できる補助金制度も紹介

寒い季節は、ヒートショックに注意する必要があります。急激な温度差によって血圧が大きく変動し、最悪の場合は命に関わる事故が発生してしまう可能性もあります。入居者への注意喚起や管理物件の断熱リフォームなどを通じて、ヒートショックが起こるリスクを軽減しましょう。

今回は、ヒートショックを防ぐための対策や、断熱性を高めるための工事を行うときに利用できる補助金制度などを解説します。

目次[非表示]

- 1.ヒートショックとは

- 2.ヒートショックになりやすい人

- 3.家庭で行えるヒートショックを防ぐための対策

- 3.1.入浴前に脱衣所や浴室を暖める

- 3.2.湯温は41度以下・お湯につかる時間は10分を目安にする

- 3.3.食事直後・飲酒時の入浴を控える

- 3.4.浴槽から急に立ち上がらない

- 3.5.入浴前に同居する家族にひと声かける

- 3.6.家の断熱性を高める

- 4.断熱性能を高めるときに利用できる補助金

- 5.ヒートショックで倒れている人を見つけたときの対応

- 6.まとめ

ヒートショックとは

ヒートショックとは、温度の急激な変化に伴って血圧が上下に大きく変動することにより、心筋梗塞や脳卒中、意識障害などを引き起こす健康被害のことです。暖かい部屋から寒い場所に急に移動すると血圧に大きく影響するため、特に冬場は注意が必要です。

具体的には、暖かい部屋から空気の冷えた脱衣所に移動して衣服を脱ぐと、血管が縮まり血圧が一気に上昇します。その後、浴槽に入り身体が温まってくると、今度は反対に血管が広がり血圧が下がります。

これら一連の急激な血圧の変化により、心筋梗塞や脳卒中、あるいは一時的に脳内に血液が回らない貧血状態になり、意識障害を起こしてしまうのです。たとえば、入浴中にヒートショックが起こると、そのまま浴槽で溺れてしまい、死亡事故につながる恐れがあります。死亡に至らなかった場合でも、心筋梗塞による心機能の低下や脳卒中による半身麻痺といった後遺症が残る可能性があるため、軽視すべきではありません。

厚生労働省の資料によると、65歳以上の高齢者の家・居住施設の浴槽内での不慮の溺死・溺水の死亡者数は4,750人でした。同年齢の交通事故死亡者数は2,150人であるため、交通事故の2倍もの方が浴室で亡くなっていることになるのです。

ヒートショックは特に寒暖差の大きくなる冬場に多く発生します。交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意!政府広報オンラインより

(出典:交通事故死の約2倍?!冬の入浴中の事故に要注意!政府広報オンライン)

ヒートショックになりやすい人

ヒートショックになりやすい人の特徴として、以下が挙げられます。

・65歳以上の高齢者

・狭心症や心筋梗塞などの心疾患の病歴がある人

・脳出血、脳卒中、脳梗塞などの脳疾患の病歴がある人

・不整脈や高血圧、糖尿病などの持病がある人

・食事や飲酒後に入浴する習慣がある人

・熱いお湯に浸かったり一番風呂に入ったりする習慣がある人

・薬を飲んだ直後に入浴する習慣がある人

・熱い湯(42度以上)に長くつかる人

上記は一例であり、ヒートショックは年齢に関係なく発生するリスクがあります。

また、浴室・脱衣所に暖房設備がない家は、ヒートショックになるリスクが高いといえます。家の中の温度差が大きくなりやすい家は、ヒートショックに備える意識を持ちましょう。

家庭で行えるヒートショックを防ぐための対策

寒い時季、特に高齢者がいる家庭ではヒートショックに備える必要があります。不動産の賃貸管理会社としても、入居者に対してヒートショックに関する注意喚起をするとよいでしょう。

入浴前に脱衣所や浴室を暖める

入浴前には、脱衣所や浴室内を暖めておくとよいでしょう。ヒートショックは急激な温度変化によって引き起こされるため、家の中で発生する温度差を抑えると予防につながります。

具体的には、セラミックファンヒーターで脱衣所を、浴室暖房で浴室を暖められます。また、浴槽にお湯をためるためにシャワーを使ったり、浴槽のふたを開けて湯気を立てたりすれば、浴室内を暖められるでしょう。

湯温は41度以下・お湯につかる時間は10分を目安にする

42度のお湯に10分入浴すると、体温が38度近くに達し、意識障害を起こすリスクが高まるといわれています。その結果、浴槽から出られなくなり、溺水やショックによる心停止につながってしまうのです。

これを避けるため、お湯を沸かすときの温度は41度以下に設定し、お湯につかる時間は10分までを目安にしましょう。

また、浴槽に入る前にかけ湯をすることも効果的です。足先から肩まで順にお湯をかけ、お湯の温度に身体を慣らすと、心臓に負担がかからず血圧の急激な変動を防げます。

食事直後・飲酒時の入浴を控える

食事直後や飲酒時は血圧が下がります。その結果、意識障害や食後低血圧により失神を起こすリスクが高まるため、食事直後・飲酒時の入浴は控えましょう。

飲酒後はアルコールが抜けるまで入浴を控え、体調が悪いときや精神安定剤・睡眠薬などの服用後も入浴は避けるとよいでしょう。

浴槽から急に立ち上がらない

浴槽から急に立ち上がると、身体にかかっていた水圧がなくなり、圧迫されていた血管が一気に拡張します。その結果、脳に回る血液が減り貧血のような状態になり、意識を失ってしまうことがあります。

浴槽から立ち上がる際には、手すりや浴槽のへりなどを使い、ゆっくり立ち上がると身体への負担を軽減できます。

入浴前に同居する家族にひと声かける

異変の発見が遅れてしまうと、死亡事故につながるリスクが高まります。入浴する前には同居している家族に入浴する旨を伝え、家族も定期的に声をかけると安心です。

家族の誰かが入浴していることを把握している状況をつくれば、万が一浴室内で倒れても早期発見につながるでしょう。

家の断熱性を高める

家の断熱性を高めれば、家の中で発生する温度差を抑えられます。暖かい部屋から寒い部屋に移動する際の温度変化による身体のショックを軽減できれば、ヒートショック予防につながるのです。

特に、寒い時季は廊下・トイレ・脱衣所・浴室が冷えやすく、身体への負担が大きくなります。

高性能な断熱材や断熱窓を使用すれば、冷気の侵入を効果的に防げるため、家の断熱性を高める工事も検討しましょう。

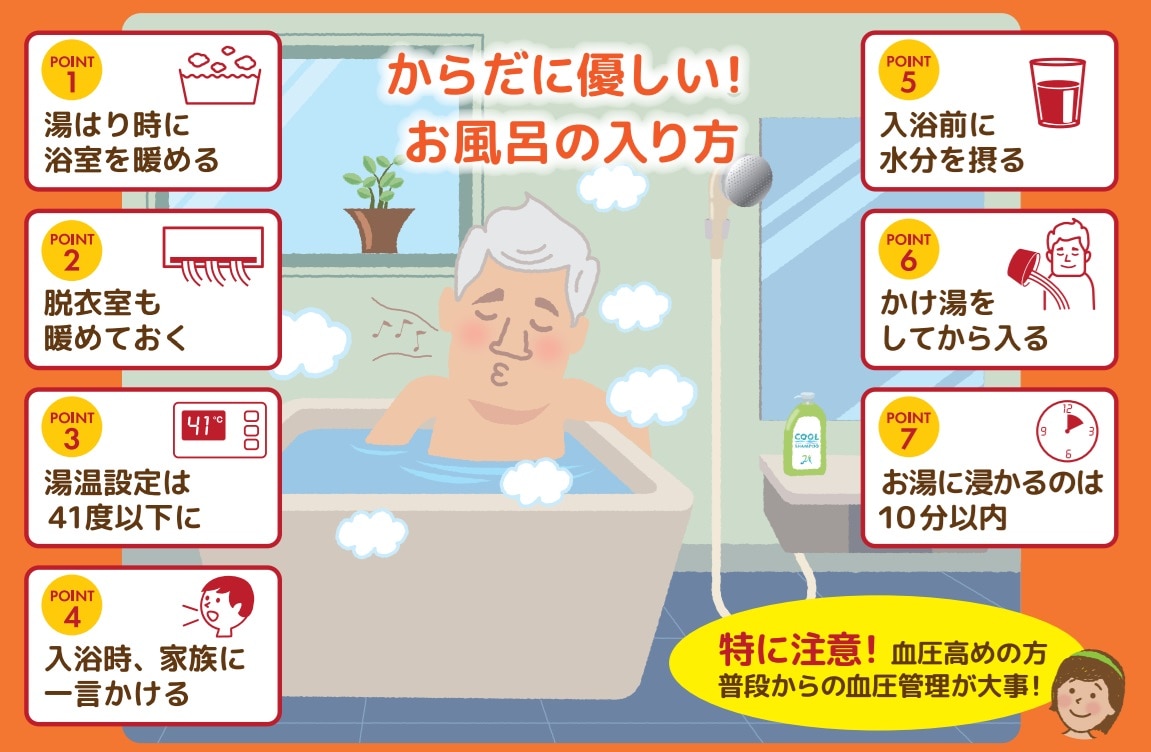

からだに優しい! お風呂の入り方。横浜市ヒートショック予防啓発ポスター

(出典:横浜市ホームページより)

断熱性能を高めるときに利用できる補助金

賃貸管理会社は、入居者の満足度を高めるだけでなく、ヒートショックを防ぐためにも、必要に応じて賃貸物件の断熱性能を高めるための工事を検討するとよいでしょう。

物件の断熱改修を行ったときに利用できる助成制度として「子育てグリーン住宅支援事業」があります。一戸建、共同(集合)住宅によらず、既存住宅に省エネ改修や子育て対応改修などを行う事業が対象となります。

補助額は改修内容によって異なり、必須工事(①開口部の断熱改修②躯体の断熱改修③エコ住宅設備の設置) 3種のすべてを実施すると1戸当たり上限60万円、いずれか2種を実施すると1戸当たり上限40万円が補助されます。

各家庭で行うヒートショック対策に加えて、ヒートショックが起こりにくい居住環境を整備すれば、入居者は安心して暮らせるでしょう。

要件などの詳細は子育てグリーン住宅支援事業のホームページを参照ください。着手期間は、2024年11月22日以降に着手したものが対象となります

(出典:子育てグリーン住宅支援事業)

ヒートショックで倒れている人を見つけたときの対応

浴槽でぐったりしている人や倒れている人を見つけたら、まずは浴槽の栓を抜き、大声で助けを呼びましょう。入浴者を浴槽から出せる場合は救出し、出せない場合はふたに上半身をのせて沈まないように対処します。

その後119番に通報し、救急車が到着するまでの間は両肩をたたきながら声をかけ、反応があるか確認します。反応がない場合は呼吸を確認し、呼吸がない場合は救急車が到着するまで、胸骨圧迫をしましょう。

まとめ

寒い時季はヒートショックが起こるリスクが高まるため、各家庭で予防策を講じる必要があります。特に高齢者の方はヒートショックを起こしやすく、死亡事故につながることがあるため注意が必要です。

賃貸管理会社としても、入居者の命を守るために注意喚起をしたり、断熱工事を行うとよいでしょう。不慮の事故が起こると物件の印象が悪くなってしまう恐れもあるため、補助金を有効活用しながら予防策を講じてみてください。

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧