リスキリングは不可欠。不動産業界で推進すべきその理由とは

少子高齢化や空き家の増加、法改正や税制など、不動産業界に関連した領域は常に目まぐるしく変化しています。現在、不動産業界だけに限らず注目を集めているのが、新しい環境に対応していくためにスキルを獲得する「リスキリング」です。

不動産業界におけるリスキリングの必要性が高まっているとして、不動産流通推進センターが「不動産業界における社員教育・社員研修に関するアンケート調査」を実施しました。

不動産流通推進センターは、1980年に不動産流通市場の整備・近代化の推進を目的として設立されました。不動産流通の促進に関わる調査研究や、不動産事業者向け資格認定や研修・教育プログラムの提供などを行っています。

リスキリングとは?

ここ数年、耳にする機会が増えた「リスキリング」。厚生労働省や経済産業省などが、企業や個人を支援する施策を打ち出すなど、国も推進しています。リスキリングとは、どういったことを意味するのでしょうか。

経済産業省の資料によれば、リスキリングとは「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」とされています。

経済産業省は、デジタルトランスフォーメーション(DX)化を推進し、同時にデジタル人材育成の施策も進めています。デジタル化が進むにつれ、それを活用する人材が必要とされ、またデジタル化に対応していくことが求められているともいえます。

不動産業界のリスキリングの状況は?

不動産流通推進センターは、リスキリングの現状を把握するために試行的にアンケート調査を実施。その結果を、2025年2月4日に公表しました。

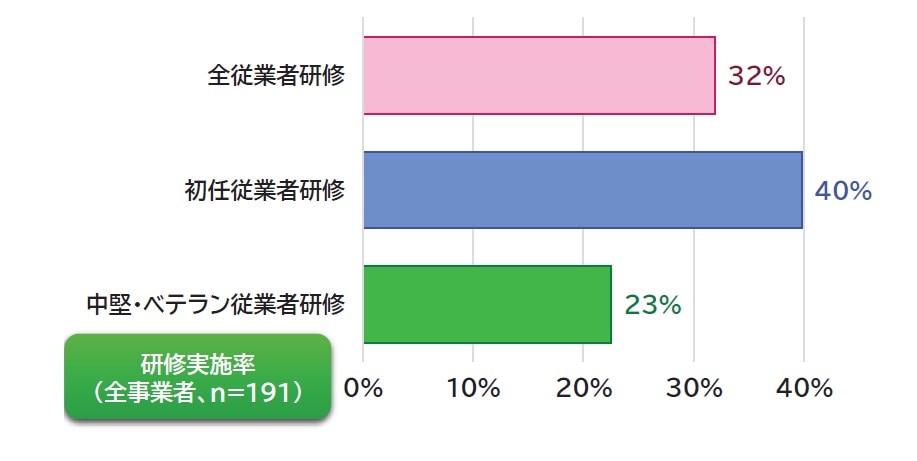

不動産事業者を対象に研修実施率について調査を実施したところ、対象者別に実施率の多い順に「初任従業者研修」40%、「全従業員研修」32%、「中堅・ベテラン従業者研修」23%と、全体的に研修の実施率は低い傾向にあります。

特に、「中堅・ベテラン従業者研修」の実施率は23%と低く、不動産業界でのリスキリングは進んでいないということがうかがえます。

公益財団法人 不動産流通推進センター 不動産業界における社員教育・社員研修に関するアンケート調査より

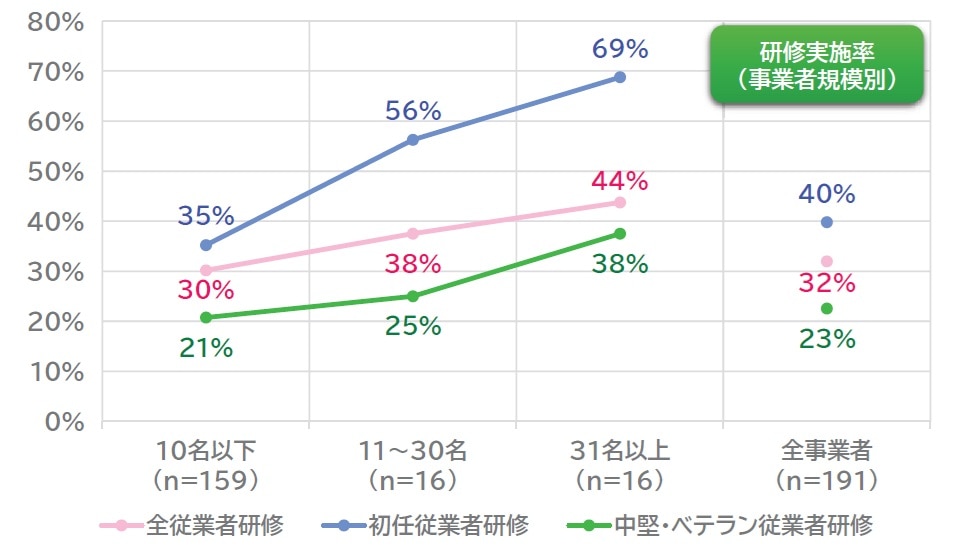

また、事業者規模別の研修実施率は、すべての研修の種別において従業者規模が大きくなるほど実施率も上がる傾向にあります。一例として、初任従業者研修は従業者「10名以下」で35%と最も低く、「11~30名」で56%、「31名以上」で69%となっており、企業の規模が大きくなるほどに研修体制が整えられている環境にあると考えられます。

しかし、「中堅・ベテラン従業者研修」の実施率は21%(10名以下)、25%(11~30名)、38%(31名以上)であり、事業者規模に関わらず、十分なリスキリングがされていないといえるでしょう。

公益財団法人 不動産流通推進センター 不動産業界における社員教育・社員研修に関するアンケート調査より

アンケート調査を実施した理由について、不動産流通推進センター常務理事の森毅彦氏は、こう振り返ります。

「不動産業界の関連団体の理事たちとの意見交換のなかで、『不動産業界のリスキリングは進んでいないのではないか』という声を聞きます。業界全体で勉強が進んでいないという懸念があるものの、どこから手を付けていいかが分からず、八方ふさがりのような状況です。そもそも、何から取り掛かるべきなのか、何が足りていないのかを把握するために実施したのがこの調査です。今後、リスキリングがどこまで進んでいるのかという指標を示し、業界全体でリスキリング進めていく流れを我々が作っていきたいという思いがあります」

不動産業界で必要とされるリスキリング

リスキリングと聞くと、デジタル化に適用していくためにスキルを付けることが主で、IT系の業務に関わる人が対象であると思われる方も多いでしょう。不動産業界においてどのようなリスキリングが必要とされているのでしょうか?

「不動産業をめぐる情勢は刻々と変化しています。2024年には国土交通省が不動産情報ライブラリを公開し、プラトー(PLATEAU。日本全国の3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト)などの活用推進も進められています。IT対応やAIの活用、VR内覧などを活用したDX化など、常日頃から情報をインプットし続ける必要があります。宅建士は5年ごとに法定講習が必要ですが、業界を取り巻く情勢は目まぐるしく変わるので、常日頃からのインプット、リスキリングが必要です」(森氏)

森氏は、税制や法改正の情報キャッチアップはもちろん、不動産と関連する領域についても学び、取り入れていく必要があると話します。

「新政権のもと、地方創生の新しい取り組み『地方創生2.0』が進められていますが、空き家活用やリノベーションなど、不動産を抜きにしてまちづくりはできません。また、国土交通省が昨年策定した『不動産業による空き家対策推進プログラム』では、空き家対策の担い手として不動産事業者の育成が施策として掲げられています。昨年は地域価値共創プラットフォームも立ち上がりましたが、せっかく不動産を通じて地域価値を向上していこうという流れがあるのにもかかわらず、まだまだ不動産事業者がメインプレーヤーになれていないというのが現状です」(森氏)

ITやAIを活用し業務効率化を図り、通常の業務を短縮化させ、空いた時間を活用し空き家の活用や不動産コンサルティングとしてのスキルを身に付け、新しい役割を担うことが、今後求められているといえるでしょう。

参考:

国土交通省 不動産業による空き家対策推進プログラムについて

地域価値共創プラットフォーム

不動産流通推進センターは、不動産コンサルティング技能試験事業や、人材育成研修なども提供しています。不動産コンサルティング技能試験に合格し、一定年数以上の実務経験を有するなどの要件を満たしていれば「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録されます。

不動産流通推進センターは、国土交通省と連携し「公認 不動産コンサルティングマスター」を核として、不動産コンサルティングに係る活動を実践する団体を「不動産コンサルティング地域ワーキング・グループ(地域WG)」として登録する制度を創設。

ワーキング・グループやフォーラムなどの取り組みを通じて良質なコンサルティングサービスを推進しています。

参考:

公益財団法人不動産流通推進センター

地域ワーキング・グループ登録制度のご案内

人手不足のなか、人材育成とキャリア形成が重要に

不動産流通推進センターは、今回のアンケート調査を現状把握の一歩とし、ヒアリングや実態調査を踏まえて他業種との比較などの分析を進める予定です。今後は、不動産関連団体との連携も検討し、リスキリングの指標化、リスキリング・プログラムの体系化なども見据えています。

「人口減少が進み、人手不足が深刻な課題であるなか、人材確保をしていくためにもリスキリングによって従業員のキャリア形成をしていくことが重要です。不動産業の業務効率化、ひいてはその先にあるキャリアパスを明確にし、知識を身についていくことが人材確保のためにも必要となるでしょう」(森氏)

お話をお聞きした公益財団法人 不動産流通推進センター常務理事の森毅彦氏(中央)。不動産流通センター研究所 総括参事 富永剛氏(右)、不動産流通センター研究所 山越 啓一郎氏

不動産流通推進センターは国土交通省と連携し、良質な不動産コンサルティングサービスの普及を推進しています。2025年5月1日には、新雑誌「不動産コンサルティングプラス」を創刊予定です。これまで刊行してきた 「月刊不動産フォーラム 21」をリニューアルし、不動産コンサルティングの付加価値を生み出すことを目指すとしています。

最新号は不動産コンサルティングの最新の実務知識や事例、法改正などの情報が発信されています。

取材協力:公益財団法人 不動産流通推進センター

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。