宅建業法とは? 基本と最新改正4選! 押さえておきたい重要ポイントを解説

不動産業界で働くうえで、宅地建物取引業法(宅建業法)の理解は欠かせません。

しかし、法律は専門用語が多く、特に新人の方には難しく感じられることが多いでしょう。加えて、近年は法改正が頻繁に行われており、情報の更新が遅れるとトラブルにつながるリスクも高まります。

そこでこの記事では、宅建業法の基本と最新の改正4つをわかりやすく解説します。法律に自信がない方でも理解しやすい内容なので、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.そもそも宅建業法とは? 法律の目的

- 1.1.宅建業法が制定されたのは1952年

- 1.2.これまでの宅建業法の改正と背景

- 2.宅建業法が適用される対象事業者

- 3.宅建業法で定められている主要な規制

- 3.1.・免許制度

- 3.2.・宅地建物取引士(宅建士)の設置義務

- 3.3.・業務行為に対する規制

- 3.4.・重要事項説明の徹底

- 4.宅建業法の最新改正4選

- 4.1.「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正

- 4.2.空き家等に係る媒介報酬規制の見直し

- 4.3.標準媒介契約約款への建物状況調査(インスペクション)の記載追加

- 4.3.1.・建物状況調査結果の有効期間の見直し

- 4.3.2.・建物状況調査のあっせんを行わない理由の明記

- 4.4.不動産取引の囲い込み規制

- 5.まとめ

そもそも宅建業法とは? 法律の目的

宅建業法とは、不動産取引の公正性を確保し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。不動産会社が消費者との間で宅地や建物の売買や賃貸借契約を行うにあたって、正確で透明性のある取引であることを保証するためのルールを定めています。

不動産取引は、扱う金額が高額で契約内容が複雑な場合が多く、専門知識がない消費者が不利益を被るリスクが高いことが課題となっています。特に、かつては瑕疵や重要な情報を隠したまま契約を結ぶことや、誇大広告、不適切な仲介行為などが問題視されており、これらを防ぐために宅建業法が制定されました。

宅建業法が制定されたのは1952年

宅建業法は1952年に制定されました。戦後の住宅需要拡大に伴い、不動産取引における詐欺や不正が増加していたことが制定の背景にあります。

その後、社会情勢や技術の進化に対応する形で、宅建業法は改正が繰り返されています。下表は、宅建業法の主な改正とその背景を時系列でまとめたものです。

これまでの宅建業法の改正と背景

年 |

主な出来事 |

|---|---|

1952年 |

宅建業法の制定・施行 |

1957年 |

取引主任者制度の新設(宅地建物取引員試験の導入、専任の取引主任者の設置義務) |

1964年 |

免許制度の導入(建設大臣免許と都道府県知事免許の区分が明確化) |

1967年 |

誇大広告の禁止、取引態様の明示義務化、重要事項説明制度の導入と義務化 |

1980年 |

媒介契約のルールを明確化、クーリングオフ制度を強化 |

1988年 |

免許基準の強化・取引主任者の登録基準を強化 |

1995年 |

指定流通機構制度の整備・免許の有効期間を延長・威迫行為等の禁止を追加 |

2014年 |

宅地建物取引主任者の名称を「宅地建物取引士」へ改称 |

2017年 |

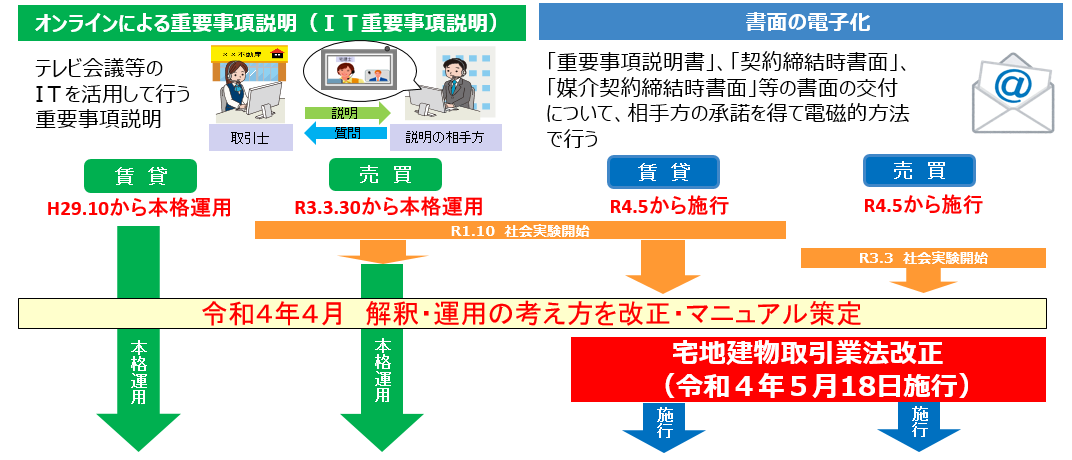

IT重説(オンライン重要事項説明)の導入(賃貸取引のみ。売買取引は2021年から適用開始) |

(出典:国土交通省|不動産法制の動向等について)

特に近年では、デジタル化に対応するための「手続きの簡略化」や「取引の透明性向上」が進められています。今後も、不動産市場の変化に応じた法改正が行われると予想されます。

宅建業法はデジタル化などに併せて随時改正がなされています。IT重要事項説明は、実証実験、マニュアルの策定などが実施された後に法改正に至りました

(出典:国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について)

宅建業法が適用される対象事業者

宅建業法が適用されるのは、宅地や建物の売買・交換・代理・媒介業務を「業として」行う事業者です。これは宅建業法第2条第2項にて明確に定義されており、営利を目的として継続的にこれらの取引を行う者が対象になります。

宅建業法の目的は、消費者保護と取引の透明性を確保することです。不動産取引は高額かつ複雑であるため、専門知識がない消費者が不利益を被るリスクが高いことから、事業者の法的義務が明確化されているのです。

一方、契約更新や家賃徴収などの管理業務だけを行う事業者は適用外です。ただし、管理業務と併せて仲介業務を行う場合は、宅建業法が適用されます。

つまり、宅建業法はすべての不動産関連業務に適用されるわけではなく、業務内容に応じて適用・適用外が異なる点を正しく理解することが重要です。

宅建業法で定められている主要な規制

宅建業法は、不動産取引の公正性と透明性を確保するため、以下の4つの主要な規制を定めています。

・免許制度

不動産業を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事から免許を取得する必要があります。複数の都道府県にわたって事業を行う場合は国土交通大臣、それ以外は都道府県知事からの免許が必要です。この制度により、無免許営業を防ぎ、業界の信頼性が保たれています。

・宅地建物取引士(宅建士)の設置義務

各営業所には、専任の宅建士を配置することが義務づけられています。宅建士は、物件の権利関係や契約条件を正確に説明し、消費者が不利益を被らないよう取引の公正性を確保します。

・業務行為に対する規制

不動産会社は、代理や仲介といった自身の取引形態を明示する義務があります。また、誇大広告や不正な取引行為は禁止されており、適正な業務運営が求められます。

・重要事項説明の徹底

契約前に、物件に関するリスクや条件を記載した重要事項説明書(35条書面)の内容を顧客に説明し、署名を得る義務があります。これにより、顧客は契約内容を十分に理解したうえで安心して取引を進められます。

これらの規制は、不動産取引における消費者保護と業界の信頼性向上を目的としています。特に不動産会社にお勤めの新人の方は、これらのルールを正確に理解し、日々の業務に確実に反映させることが重要です。

国土交通省は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を公開しています。宅地建物取引業法の更新状況などが随時更新されていますので、最新情報のキャッチアップやより理解を深めたい場合は国土交通省ホームページを参照するとよいでしょう

宅建業法の最新改正4選

ここでは、直近数年間で施行された4つの重要な宅建業法改正について解説します。

「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正

2023年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)は、従来の「宅地造成等規制法」を改正したものです。この改正は、災害リスクのある盛り土を全国一律で規制し、危険な盛土を未然に防ぐことを目的としています。

背景には、全国各地で発生した盛土の崩壊事故があり、これまで自治体ごとに異なっていた規制基準を統一する必要性が高まっていたことがあります。この改正により、不動産会社は造成工事に関する基準を遵守する必要が生じ、購入者がより安全な土地や住宅を選べる環境が整備されました。

2023年5月26日に施行された盛土規制法を案内するパンフレット

(出典:国土交通省 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について)

空き家等に係る媒介報酬規制の見直し

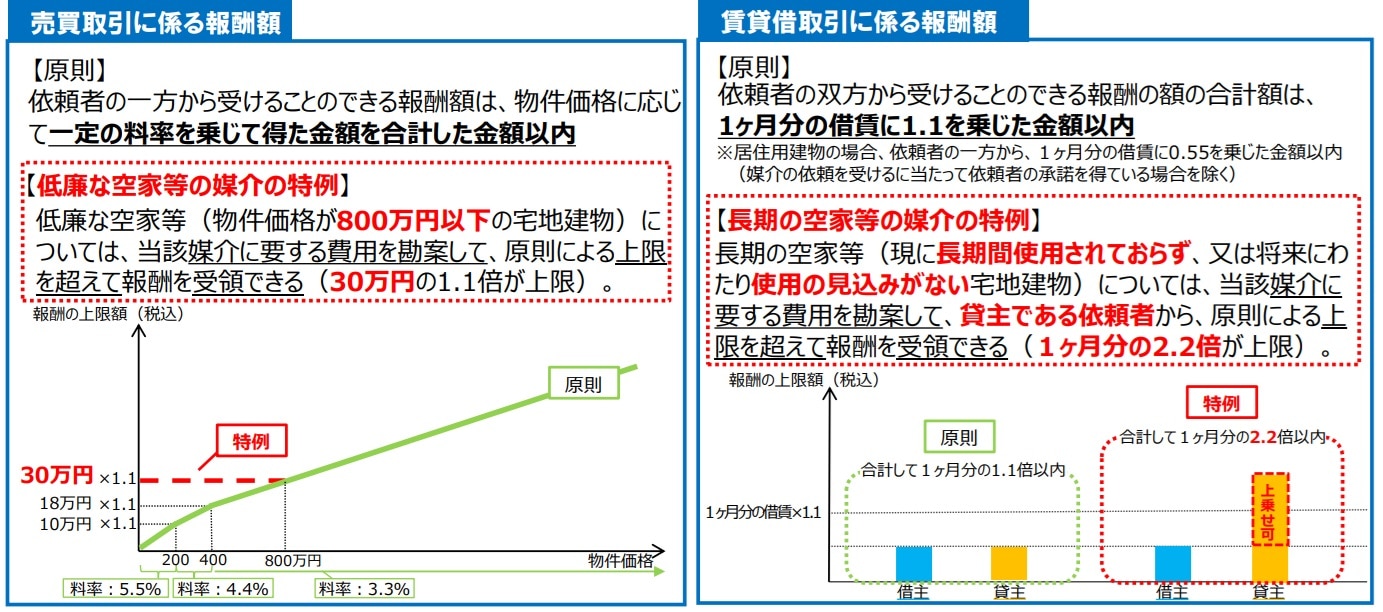

2024年7月1日に施行されたこの改正は、空き家や空き地の取引促進を目的としたものです。従来は売買価格に応じた媒介報酬の上限が定められており、低価格物件についてはインセンティブが低いことから、不動産会社が積極的に関与しづらい状況が続いていました。

しかし今回の改正によって、800万円以下の低廉な空き家・空き地について、従来の上限を超える報酬が可能となり、最大33万円(消費税込)まで受領できるようになりました。これにより、不動産会社の参入が増え、流通促進が期待されています。

ただし、報酬額は媒介契約締結時に事前に説明し、依頼者の合意を得ることが義務付けられています。このルールは、「解釈・運用の考え方」(通達)に明記されており、透明な契約が求められます。

この見直しにより、空き家・空き地問題の解消が進むとともに、不動産会社にとっても新たなビジネスチャンスが広がり、地域の活性化にも寄与すると期待されています。

空き家等に係る媒介報酬規制の見直し。留意点として、媒介契約の締結に際しあらかじめ資料に記載されている上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し、合意する必要があります

≫ 2024年7月1日以降、800万円以下の不動産契約で仲介手数料見直し

標準媒介契約約款への建物状況調査(インスペクション)の記載追加

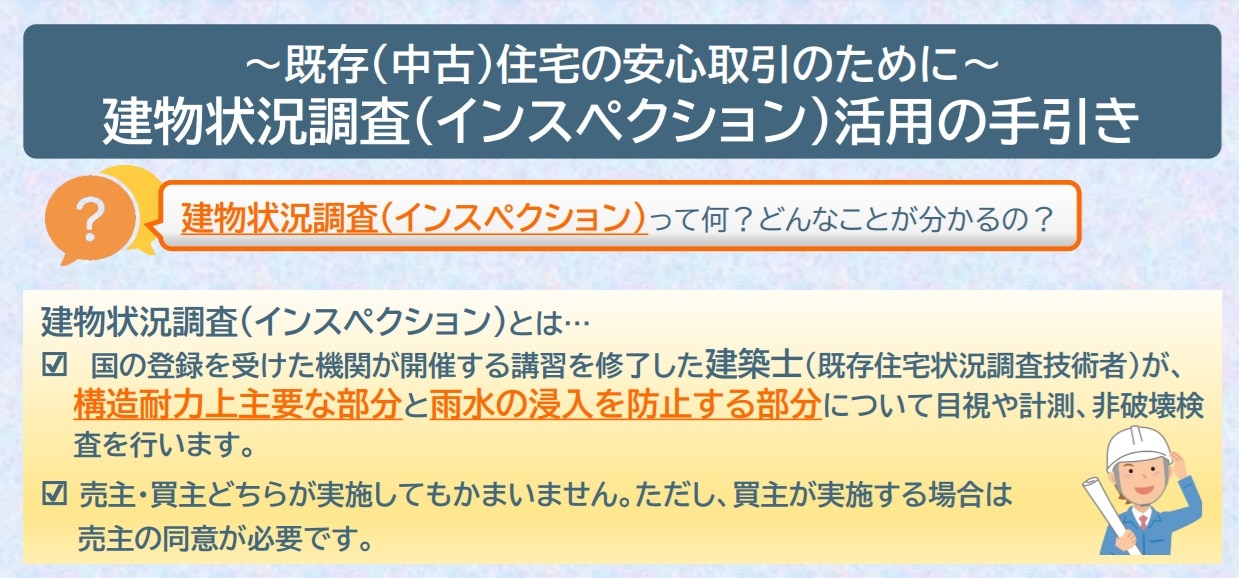

2024年4月1日に施行されたこの改正により、標準媒介契約約款における建物状況調査に関する規定が見直されました。

具体的には、以下の2つのポイントが追加されました。

・建物状況調査結果の有効期間の見直し

共同住宅等(RC造など)の建物状況調査結果について、調査日から2年以内のものに限り、重要事項説明の対象となりました。これにより、1年以内の調査結果のみが対象だった従来よりも、より多くの情報を活用できるようになり、買主の判断材料が増えるメリットがあります。取引の透明性が向上し、より安心して契約を進められる環境が整いました。

・建物状況調査のあっせんを行わない理由の明記

不動産会社が建物状況調査のあっせんを行わない場合、その理由を契約書に記載する欄が新たに設けられました。これにより、取引関係者間の認識のズレを防ぎ、トラブルを未然に回避することが期待されます。

国土交通省は、インスペクションの理解を深めるため宅地建物取引業者、および消費者向けリーフレット「既存(中古)住宅の安心取引のために~建物状況調査(インスペクション)活用の手引き」を作成しています

(出典:国土交通省 既存住宅流通について(建物状況調査(インスペクション)活用に向けて))

≫ 【宅建業法改正】インスペクション説明の義務化とメリット・デメリット

不動産取引の囲い込み規制

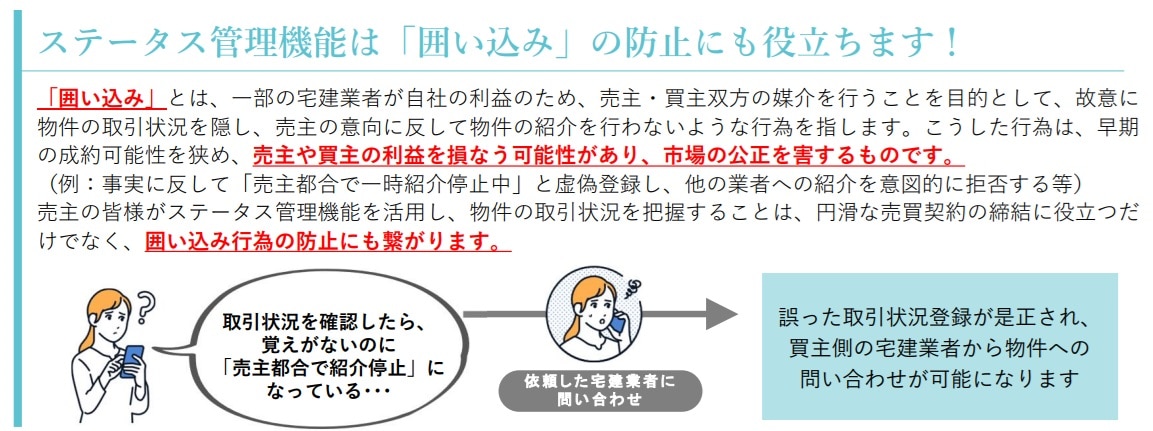

2025年1月に施行された改正宅建業法では、レインズ(不動産流通標準情報システム)への物件取引状況登録が義務付けられ、不透明な囲い込み行為の規制が強化されます。

囲い込みとは、不動産会社が自社で買主を見つけるために、他社からの仲介を拒否する行為を指します。この行為は適正な価格での取引機会が失われることにつながり、売主の不利益の原因となっていました。

改正後は、レインズに取引状況をリアルタイムで登録する義務が課され、同業他社にも平等に情報が公開されることになりました。さらに、売主に対して申込受付状況や取引進捗状況を報告する義務も強化されています。これにより、売主は取引状況を常に把握できるようになったのです。

不動産取引の囲い込み規制に関する物件の売主向けのリーフレット

(出典:国土交通省 レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました)

≫ 不動産の囲い込みが是正処分の対象に。対象となる3つの行為と不動産会社に求められること

≫ 2025年1月から「囲い込み」が指示処分の対象に。改正内容をあらためて確認

まとめ

宅建業法は、消費者保護と不動産取引の透明性を目的に制定された法律です。1952年の施行以降、社会の変化に対応して改正が重ねられてきました。

近年では、空き家・空き地問題への対応や建物状況調査結果の有効期間の見直し、囲い込み防止など、実務に直結する改正が行われました。これらのルールを正しく理解して実践することは、信頼される不動産取引の第一歩です。

最新の法改正に対応し、業界のプロフェッショナルを目指しましょう。

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。