不動産に関する相談は年間2万件。相談内容とトラブル回避の方法は

不動産取引におけるトラブルは、取引内容の誤解や情報不足が原因で発生することが少なくありません。トラブルを未然に防ぐことは、不動産会社にとって信頼獲得と業務効率向上のカギです。

とはいえ、相談内容の傾向や注意点を正確に把握している会社は意外と少ないのが現状ではないでしょうか。そこで本記事では、不動産会社が知っておくべき相談内容の最新傾向や、トラブルを防ぐための方法を解説します。

トラブル回避を目指したい不動産会社の方は、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

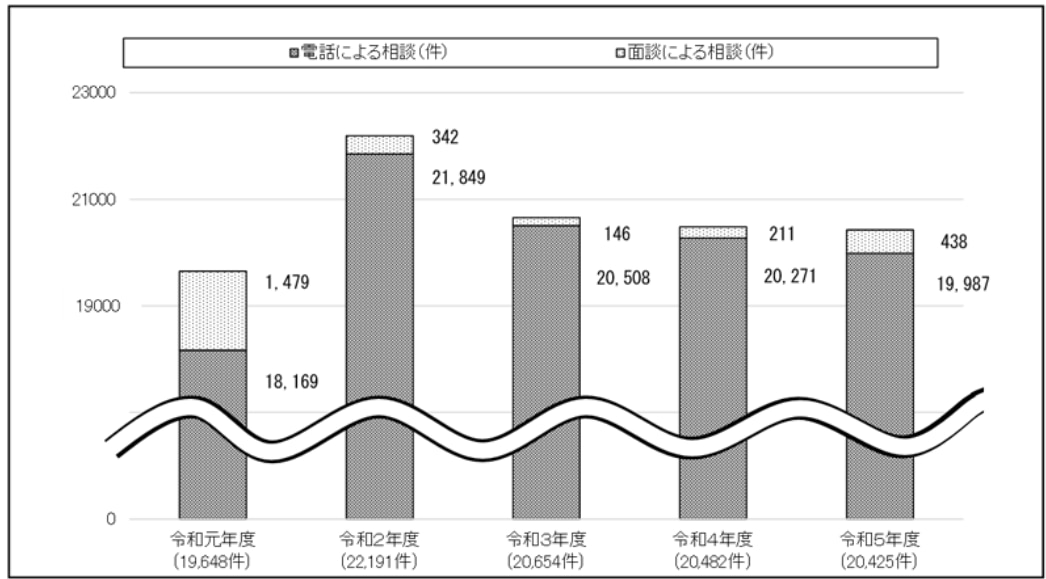

不動産に関する相談件数の推移(過去5年間)

過去5年間の東京都の相談件数を見てみると、東京都に寄せられた不動産に関する相談件数は毎年約2万件前後で推移しています。以下のグラフは、電話による相談件数と窓口での面談による相談件数の合計です。

相談窓口および特別相談室における相談件数の推移。不動産取引に関する相談及び指導等の概要より

(出典:東京都|不動産取引に関する相談及び指導等の概要|消費者からの相談件数)

2020(令和2)年度以降は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続いていたため「電話相談」の割合が増加していました。しかし、2023(令和5)年度には行動制限が解除され、相談窓口の運用が感染拡大前の体制に戻ったことで「面談相談」の件数が増加し、「電話相談」の割合が減少傾向になっています。

こうした傾向を把握し、相談窓口の運営体制や対応力を今後より一層強化していくことが求められます。

不動産会社が把握すべき相談内容の傾向

ここでは、売買と賃貸それぞれにおいて多く寄せられる相談内容の傾向について、データを基に解説します。

売買に多い相談

売買に関する相談内容を下表にまとめました。

売買に多い相談(2023年度)

相談方法 |

重要事項説明 |

契約内容 |

契約前相談 |

契約解除 |

|---|---|---|---|---|

電話相談 |

ー |

583件 |

518件 |

359件 |

面談相談 |

33件 |

16件 |

ー |

11件 |

参照:東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課|不動産取引に関する相談及び宅地建物 取引業者指導等の概要令和5年度

2023(令和5)年度のデータによると、売買に関する電話相談のうち、「契約内容」に関するものが583件、「契約前の相談」が518件、「契約解除」に関するものが359件を占めています。

一方で、面談相談は件数が少ないものの、「重要事項説明」が33件と、契約時の詳細な説明を求めるケースが目立ちます。また、「契約内容」や「契約解除」に関する相談も一定数あります。

賃貸に多い相談

賃貸に関する相談内容を下表にまとめました。

賃貸に多い相談(2023年度)

相談方法 |

敷金(原状回復) |

重要事項説明・契約内容 |

契約更新 |

管理(設備の瑕疵等) |

|---|---|---|---|---|

電話相談 |

3,516 |

2,705件 |

ー |

2,495件 |

面談相談 |

83件 |

102件 |

29件 |

ー |

参照:東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課|不動産取引に関する相談及び宅地建物 取引業者指導等の概要令和5年度

2023(令和5)年度のデータでは、電話相談全体のうち「敷金(原状回復)」に関するものが3,516件、「重要事項説明・契約内容」が2,705件、「管理(設備の瑕疵等)」が2,495件でした。これらは特にトラブルや不明点が発生しやすく、相談者が解決を求めることが多い分野であることがわかります。

一方、面談相談の件数は電話相談に比べると少ないものの、「重要事項説明・契約内容」が102件、「敷金(原状回復)」が83件、「契約更新」が29件ありました。電話相談では解決が難しい複雑な事案や、詳しい説明を求めるケースが一定数存在すると考えられます。

敷金(原状回復)に関する相談は、入退去の最も多い不動産における繁忙期時期に多く発生します

不動産会社への行政処分および指導などの状況(令和5年度)

2023年度における東京都の不動産会社への行政処分は全86件にのぼり、以下のように分類されています。

処分の内訳表

処分種別 |

件数 |

|---|---|

処分種別 |

18件 |

業務停止 |

14件 |

指示処分 |

11件 |

指導勧告 |

43件 |

参照:東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課|不動産取引に関する相談及び宅地建物 取引業者指導等の概要令和5年度

・免許取り消し

詐欺的行為や重大な契約違反、虚偽申告を行ったとして、不動産業務の継続が困難な場合に適用されます。たとえば、契約内容の隠蔽や法令違反が確認された際にこの処分が行われます。

・業務停止

契約書類の記載不備や重要事項説明の不足などが繰り返された場合にこの処分が下されます。一定期間の業務停止が命じられ、併せて改善が求められます。

・指示処分

業務改善や消費者対応の強化を目的とした処分です。具体的には、クレームへの対応不足や業務手続きの不備が指摘された場合に行われます。

・指導勧告

軽度の書類不備や手続きミスがある場合に、不適切な営業方法の是正や業務改善を促すための指導が行われます。

不動産会社は、法令順守と顧客対応の強化を徹底し、これらの処分を受けない体制を整えることが重要です。

2023年度は、東京都の不動産会社への行政処分が全86件発生しています

不動産取引に関する処分事例

ここでは、不動産取引に関する代表的な処分事例を取り上げ、違反内容の詳細とその影響について解説します。

重要事項説明義務違反【業務の全部停止処分(7日間)】

重要事項説明義務違反は、契約前に必要な説明を行わないという重大な違反です。

宅建業法第三十五条では、宅建業者が契約締結前に物件に関する重要事項を説明することが義務付けられており、消費者が十分に理解したうえで契約を結べるよう配慮する必要があります。

具体的な事例としては、ある不動産会社が自らを売主として売買契約を締結するにあたり、契約が成立するまでに重要事項説明を実施しなかったため、業務の全部停止処分(7日間)を受けました。

重要事項説明を行わないと、消費者は物件の法令上の制限やリスクについて十分に理解できず、契約後にトラブルに発展する可能性があります。

不動産会社は、物件の詳細な情報を正確かつタイムリーに提供し、消費者の不安を解消する姿勢を徹底する必要があります。

媒介契約書の記載不備など【業務の全部停止処分(7日間)+指示処分】

宅建業法第三十四条の二では、媒介契約書に契約の有効期間や報告義務に関する情報を正確に記載することが求められています。さらに、専属専任媒介契約の場合、契約物件を指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります。

この事例では、媒介契約書に契約期間の始期や終期を記載せず、週1回以上の報告義務を果たさなかったこと、さらに専属専任媒介契約締結後に物件を指定流通機構に登録しなかったため、業務の全部停止処分(7日間)と指示処分が下されました。

不動産会社は、媒介契約書に必要な情報を確実に記載し、指定流通機構への登録を怠らないことで、取引の公正性を維持する必要があります。

重要事項説明書の記載不備など【指示処分】

この事例では、不動産会社が賃貸契約の媒介業務を行う際、「法令上の制限の該当の有無」「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」「耐震診断実施の有無」など、重要事項説明書に必須の項目を記載せず、借主への説明を怠ったため、指示処分を受けました。

宅地建物取引業法第三十五条第1項および第三十五条の二では、重要事項説明書に法令上の制限や損害賠償額、耐震診断の有無、供託所に関する事項などを正確に記載し、借主に説明することが義務付けられています。

正確な記載がされていないと、借主が契約後に予想外の費用負担やリスクに直面し、トラブルに発展する可能性が高まります。

不動産会社には、重要事項説明書を正確かつ漏れなく作成し、借主が契約内容を十分に理解できるよう努めることが求められます。

参照:e-Gov 法令検索|宅建業法第三十五条及び第三十五条の二

重要事項説明の義務違反とならないよう、物件の正確な情報を把握し契約前に丁寧な説明を行う必要があります

不動産相談で寄せられるトラブルを未然に防ぐ方法

ここでは、不動産取引におけるトラブルを防ぐ具体的な方法と注意点を解説します。

契約前の重要事項説明を徹底する

不動産取引においては、物件の詳細や契約条件を消費者が十分に理解していないと、契約後にトラブルが発生しやすくなります。特に、設備の不備や法令上の制限に関する説明不足が原因で、契約解除を求められるケースが増えています。

こうしたトラブルを防ぐには、契約前の重要事項説明を詳細かつ分かりやすく行うことが重要です。事前にチェックリストを作成し、説明内容を一つひとつ確認しながら進めることで、消費者の理解を得られます。

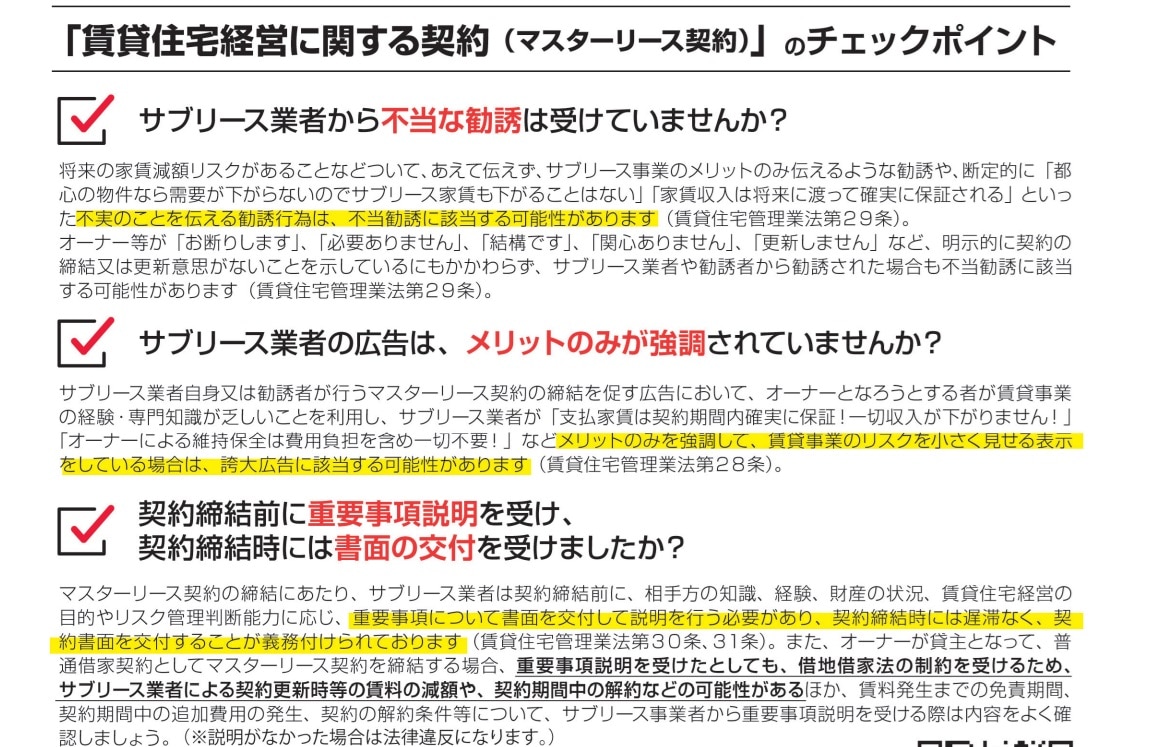

サブリース契約におけるリスク

サブリース契約では、保証賃料の減額や契約条件の一方的な変更による損害が問題となっています。契約時に十分な説明がなされていない場合、貸主が不利益を被るケースも少なくありません。

不動産会社は、契約内容のリスクを詳細に説明し、将来的な賃料の変動や契約更新時の条件変更についても明確に伝えることで、トラブルを未然に防ぐことが求められます。

すべての契約業務において、透明性のある説明とリスク管理が不可欠です。

国土交通省や経済産業省はサブリース契約について消費者(オーナー)向けにパンフレットを制作しています。賃貸住宅経営(サブリース方式)において特に注意したいポイントより、賃貸住宅経営に関する契約のチェックポイント

(出典:国土交通省 賃貸住宅経営(サブリース方式)において特に注意したいポイント)

まとめ

不動産取引のトラブルを防ぎ、信頼される不動産会社となるためには、最新の相談傾向を把握し、適切な対応策を講じることが重要です。

契約前の重要事項説明実施を徹底し、詳細かつ分かりやすく行うことで、顧客との信頼関係を築けるでしょう。顧客の不安や疑問に誠実に対応することで満足度を高め、競合との差別化を図りましょう。

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。