賃貸の平均居住期間は3~5年。長く住んでもらうための6つの対策

2022年11月に公表された日本賃貸住宅管理協会の調査結果では、賃貸住宅における単身世帯の平均居住期間は約3年、ファミリー世帯は約5年となっています。

短期間での退去が増えれば、原状回復費用や新規入居者募集コストがかさむため、賃貸経営では「居住期間」を延ばすことが、安定した収益確保のカギとなります。

本記事では、賃貸の平均居住期間や計算方法、長期間入居してもらうための対策を解説します。

目次[非表示]

- 1.賃貸の平均居住年数

- 1.0.1.【属性別・エリア別の平均居住年数】

- 2.賃貸経営で平均居住年数が重要な理由

- 3.賃貸物件の平均居住月数を計算する方法

- 3.1.解約率の計算方法

- 3.2.平均空室月数の計算方法

- 4.入居者の居住期間を延ばす6つの方法

- 4.1.契約更新時の特典をもうける

- 4.2.入居者の要望や不満を定期的にヒアリングする

- 4.3.共用部分を清掃し、清潔な状態を維持する

- 4.4.入居時にしっかりとした審査を行う

- 4.5.短期解約違約金特約を検討する

- 5.まとめ

賃貸の平均居住年数

はじめに、賃貸住宅の平均居住年数を、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の調査結果を用いて紹介します。

【属性別・エリア別の平均居住年数】

単身 |

ファミリー |

全体 |

|

|---|---|---|---|

全国 |

3年3ヶ月 |

5年1ヶ月 |

4年1ヶ月 |

首都圏 |

3年6ヶ月 |

5年6ヶ月 |

4年5カ月 |

関西圏 |

3年 |

5年1ヶ月 |

4年 |

|

首都圏・関西圏を

除くエリア

|

3年1ヶ月 |

4年10ヶ月 |

3年11カ月 |

(出典:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会|第26回賃貸住宅市場景況感調査)

エリアによって違いはあるものの、単身世帯はおよそ3年、ファミリー世帯は5年の居住期間となっています。エリア別では、首都圏の居住期間は、ほかのエリアと比べて5~6ヶ月長い傾向です。

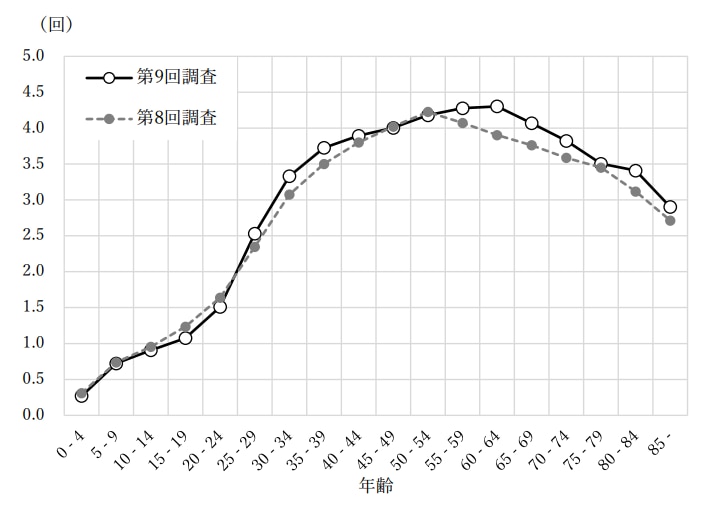

また、次の図は、国立社会保障・人口問題研究所の調査による、年齢別の引越し回数を表したものです。

国立社会保障・人口問題研究所「第9回人口移動調査」より、年齢別の引越し回数

(出典:国立社会保障・人口問題研究所「第9回人口移動調査」)

引越し回数の全体平均は3.24回となっており、年齢別に見ると、20代前半から30代後半にかけて引越し回数が急速に増加し、40代以降になると、4回程度の引越し回数で60代まで緩やかに上昇しています。

これを見ると、20代・30代までの入居者は、将来的に引越しをする可能性が高いといえます。

賃貸経営で平均居住年数が重要な理由

平均居住年数は、賃貸経営の収益性に直結する重要な指標です。

なぜなら、入居率が高くても居住期間が短ければ、入退去に伴う原状回復費用や新規入居者獲得のための広告費、仲介手数料などの負担が大きくなるためです。平均居住年数が長い物件ほどこれらのコストの発生確率は下がり、収益性が高くなります。

平均入居率は、全国平均で96.2%、首都圏で97.8%、関西圏でも95.9%と高い水準となっています。入居率だけでなく居住期間を意識することで、より安定した賃貸経営につながることを踏まえておくとよいでしょう。

(参照:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会|第26回賃貸住宅市場景況感調査)

入居率に加えて、平均居住期間を把握し居住期間の平均が短くなっていないかを意識するのがよいでしょう

賃貸物件の平均居住月数を計算する方法

ここでは、賃貸物件の平均居住月数を計算する方法を紹介します。平均居住月数は、解約率と平均空室月数を基に、次の計算式で求めることができます。

・平均居住月数 =(100%÷解約率×12ヶ月)-平均空室月数

解約率の計算方法

解約率は、1年間でどのくらいの退去(解約)があったかを示す指標であり、次の計算式で求めます。

・解約率=1年間の解約戸数÷総戸数×100%

たとえば、総戸数20戸のマンションで4戸の解約があれば、解約率は20%(4戸÷20戸×100%)です。

賃貸経営では、過去の解約率を基に将来の解約件数を予測することが重要であり、解約率が上昇傾向にある場合は、家賃設定や共用部の管理などに問題がないかの検討が必要になります。

平均空室月数の計算方法

次に、平均空室月数は、1部屋あたり1年間に何ヶ月空室月数があったかを示す指標で、次の計算式で求めます。

・平均空室月数 = 1年間の空室月数の合計数 ÷ 解約戸数

たとえば空室が3部屋出て、各部屋の空室期間が3ヶ月、5ヶ月、7ヶ月の場合、平均空室期間は、(3+5+7ヶ月)/3戸=5ヶ月になります。

それでは、実際に解約率が20%、平均空室期間が5ヶ月の賃貸物件の平均居住月数を算出してみましょう。

計算式:平均居住月数=(100%÷20%×12ヶ月)-5ヶ月=55ヶ月

このケースでは、平均居住期間は、55ヶ月(4年7ヶ月)となります。

入居者の居住期間を延ばす6つの方法

続いて、居住期間を延ばす対策について6つ紹介します。

契約更新時の特典をもうける

解約を回避する対策として、契約更新時に特典をもうけるのもよいでしょう。特典として、次のものが考えられます。

・カタログギフト、商品券、プリペイドカード

・飲食店やクリーニング店、ジムなどの割引クーポン

・1ヶ月のフリーレント期間

・駐車場月額の無料期間の設定・割引

・エアコンや給湯器などのメンテナンスの実施 など

入居者層に合わせて、日常生活ですぐに利用できるものがおすすめです。

物件の更新をきっかけに引越しを検討する入居者も一定いるため、常日ごろからの管理で満足度を高め維持していく必要性があります

入居中のトラブルやクレームに迅速に対応する

入居中のトラブルやクレームへの迅速な対応は、居住期間を延ばすために重要です。

隣室や上階、共用部からの生活音や騒音についてのクレームは、快適な住環境や安全性に直結するため、対応が遅れると短期間での退去につながりかねません。

また、自転車置き場やゴミ置き場など共用部の管理不備の状態が続くと、入居者の満足度が低下し、更新率が下がる要因となります。

設備面のトラブルに対しては、緊急性の高い給湯器やエアコンの故障、漏水については、休日でも関係なく迅速に動いてくれる修理会社の確保も重要です。

≫ 「管理業務」をお手伝いするコールセンター プロコール24

入居者の要望や不満を定期的にヒアリングする

入居者の満足度を知るために、要望や不満の定期的なヒアリングも大切です。入居者の要望や不満は、大きく次の4つに分けられます。

・建物や設備に関するもの

・管理に関するもの

・ほかの入居者に関するもの

・家賃や更新料に関するもの

宅配ボックスを設置してほしい、高速のネット回線を引いてほしい、あるいは更新料の減額など、さまざまな要望や不満が考えられます。

競合物件と比較しながら、対策できることについては対策し、対処が難しい場合でも、原因や対応が難しい理由、将来的な対応を検討する旨を伝えることが大切です。

共用部分を清掃し、清潔な状態を維持する

入居者の満足度を高めるため、共用部分を清掃し清潔な状態を維持する対策も必要です。

・適切な清掃の頻度を設定する

・清掃範囲と重点エリアを明確にする

・清掃項目のチェックリストを作成する

・管理会社や清掃会社の質を確認し、必要なら見直す など

このほか、掲示板で清掃実施状況を可視化する、入居者向けの容易な清掃ルールを設けるなど、入居者を巻き込んだ協力体制の構築も考えられます。

共用部ごとの清掃頻度を設定し、徹底することが入居者の満足につながります

入居時にしっかりとした審査を行う

空室になると、できるだけ早く新たな入居者を入れたいと思うのは当然ですが、居住期間を延ばす意味では入居時の審査の強化も大切です。

十分な審査を行わずに入居させてしまうと、ほかの入居者への迷惑行為やトラブル、家賃滞納といった問題に発展するおそれがあります。

入居者の収入や安定性、職業、勤務先などを確認することに加え、ルームシェアや事務所利用のリスクがないかなどについて、言葉遣いや入居案内時の対応まで含めて審査することが大切です。

短期解約違約金特約を検討する

自己都合による早期退去を防ぐためには、短期間での退去時に違約金を請求できる「短期解約違約金特約」が有効です。一般的には、入居から1ヶ月~1年ほどでの早期退去に対して家賃1ヶ月分程度の違約金を設定することが多い傾向です。

特に、敷金や礼金がゼロの物件やフリーレントを設けている場合は、積極的に検討してもよいでしょう。

ただし、借主が過度に不利となる特約は、法的に無効と判断される可能性があります。短期解約違約金は、短期間での契約破棄による貸主の損害を補填する性質のものであり、消費者契約法では、貸主に発生する「平均的な損害」を超える請求は無効と定められています。

国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」を根拠として、「平均的な損害」は通常賃料の1ヶ月分と考えられており、その金額を超える部分の違約金は無効と見なされる可能性があるため注意が必要です。

参照:e-GOV法令検索「消費者契約法第9条第1号」

参照:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」

まとめ

安定した賃貸経営のために、入居者の居住期間を延ばすための対策は不可欠です。

契約更新時の特典提供やトラブル対応の迅速化、入居者への要望ヒアリング、清掃の徹底、適切な入居審査、短期解約違約金の設定など、費用がかかるものも含めて、さまざまな対策が考えられます。

不動産会社がオーナーと協力し、これらの施策を実践することで、長期入居者を増やし、賃貸経営の安定につながります。

■関連記事

≫ 繁忙期後の空室対策で差をつける! 見直すべき3つの原因と4つの改善策

≫ 終身建物賃貸借契約とは? 活用する際の要件や注意点を解説

≫ 空室対策としてペット可物件にする場合の必要な準備と設備とは?

≫ 賃貸物件の宅配ボックス設置支援策。補助金を活用して空室対策を

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧