盛土規制法とは? 主な規制内容と重要事項で説明すべき項目を解説

盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)は、盛土の崩落などによる災害を防ぐことを目的とし、指定区域内における一定規模以上の盛土などの工事内容や許可について定めた法律です。

不動産会社は、取引する物件に対して盛土規制法が適用される場合、重要事項説明において定められた事項を購入希望者に説明しなければなりません。

本記事では、盛土規制法の概要や、重要事項説明において伝えるべき具体的な項目について解説します。

目次[非表示]

- 1.盛土規制法とは

- 2.盛土規制法の目的

- 3.盛土規制法が制定された背景

- 4.盛土規制法の主な規制内容

- 4.1.許可申請の義務化

- 4.2.規制対象の技術的基準

- 5.盛土規制法は重要事項説明の対象項目

- 5.1.宅地造成等工事規制区域内の工事許可

- 5.2.特定盛土等規制区域内の工事届出

- 5.3.特定盛土等規制区域内の工事許可

- 5.4.造成宅地防災区域

- 6.まとめ

盛土規制法とは

盛土規制法とは、危険な宅地造成や盛土、土石の堆積などを規制し、崖崩れや土砂の流出による災害を防止することを目的とした法律です。

この法律は、盛土などを行う土地の用途(宅地、農地、森林など)やその目的を問わず、全国一律の基準で包括的に規制するものです。

正式名称は「宅地造成及び特定盛土等規制法」であり、従来の「宅地造成等規制法」を基に抜本的な改正を行い、2023年5月に施行されています。

参考:e-GOV 法令検索 宅地造成及び特定盛土等規制法

2023年5月に施行された盛土規制法について、事業者や一般消費者向けにパンフレットが制作されています。国土交通省 盛土規制法パンフレットより

(出典:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について)

盛土規制法の目的

盛土規制法は、宅地造成や特定の盛土、土石の堆積などを原因とした災害から、国民の生命・身体・財産を守ることを目的とした法律です。盛土などに対して必要な規制を行うことで、安全な土地の造成を促進します。

具体的には、盛土の方法や設計・施工に関する基準が定められており、実際に工事を行う際は許可や届出が必要です。

こうした規制により、建物や太陽光発電設備といった工作物を建てる際の盛土や、土捨てなどの土石の堆積が原因で発生する災害の防止が期待されています。

盛土規制法が制定された背景

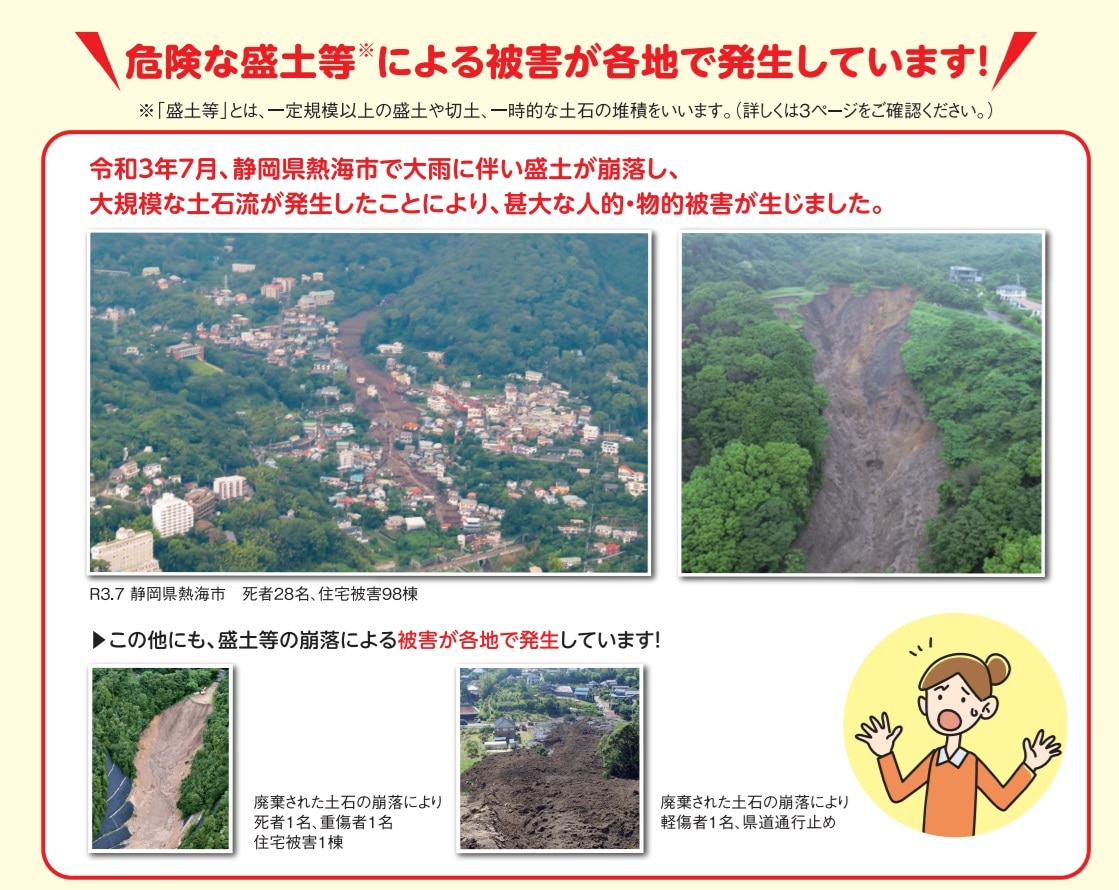

盛土規制法が制定された背景の一つに、大規模な土石流災害の発生があります。

2021年7月3日、静岡県熱海市伊豆山の逢初川で、大雨を原因とする盛土の崩落によって大規模な土石流が発生しました。この災害は死者・行方不明者27人、家屋被害128棟という甚大な被害を引き起こし、盛土などが大きな災害につながることが広く認知されました。

さらに、従来の法律では、盛土に対する規制が及ばない「スキマ」があったことも、盛土規制法制定の背景にあります。

宅地・森林・農地のいずれにも該当しない土地は、従来の法律では造成規制の対象外であり、さらに規制の区域外では盛土などに対する規制自体がありませんでした。

こうした災害の発生や法規制の不備を踏まえ、従来の宅地造成等規制法を改正し、新たに盛土規制法が制定されたのです。

甚大な被害が発生したことから、法改正により危険な盛土などが包括的に規制されることとなりました。国土交通省 盛土規制法パンフレットより

(出典:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について)

盛土規制法の主な規制内容

盛土規制法では、盛土などを行う際の許可や届出、工事の技術的基準などが定められています。ここでは、規制内容のうち「許可申請の義務化」と「規制対象の技術的基準」について解説します。

許可申請の義務化

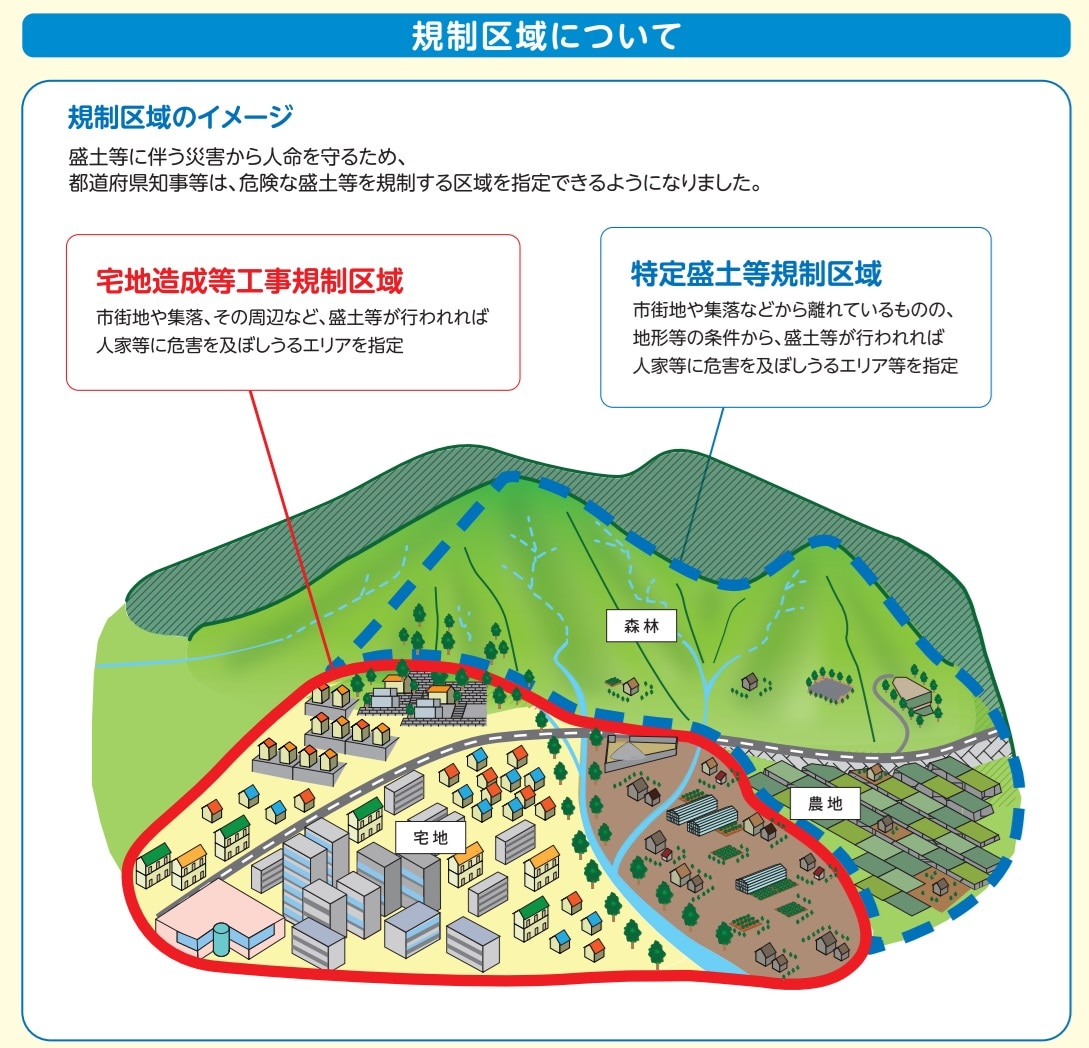

盛土規制法では、都道府県知事などが「宅地造成等工事規制区域」や「特定盛土等規制区域」を指定するとしています。これら2つの区域内において、一定規模以上の盛土や切土、土石の堆積を行う場合は、都道府県知事などへの許可申請が必要です。

許可申請を行うと、工事の技術的基準への適合や、工事主の資力・信用、工事施工者の能力などが審査され、問題がなければ許可が下ります。

また、許可申請を行うにあたっては、事前に土地の所有者全員の同意を得ることと、周辺住民への周知を行うことが義務付けられています。

無許可で盛土などを行うと、土地所有者や工事主に対し是正措置命令が発せられます。従わない場合は、罰金刑のほか懲役刑といった厳しい罰則の対象となります。

規制対象の技術的基準

盛土などの工事には、技術的基準が設けられています。主な基準には、以下のようなものがあります。

・盛土または切土の地盤面には、崖の上端に向かって排水のための勾配を付けること

・盛土または切土によって崖が生じる場合は、擁壁や鉄鋼枠工などの崖面崩壊防止施設(鉄鋼枠工など)を設置すること

・盛土などに擁壁を設置する際は、裏面の排水を確保するため、規定に沿った水拭き穴を設置すること

工事に着手する際は、工事許可を受けていることを示す標識を現場に掲示します。また、一定規模以上の盛土などにおいては、定期報告や中間検査が義務付けられます。

規制区域のイメージ。国土交通省 盛土規制法パンフレットより

(出典:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について)

盛土規制法は重要事項説明の対象項目

宅地建物取引業者が行う重要事項説明においては、物件に法令に基づく制限事項がある場合、その説明を行うことが法律で定められており、盛土規制法も対象になっています。説明が必要な主な内容は以下のとおりです。

宅地造成等工事規制区域内の工事許可

宅地造成等工事規制区域内で、宅地造成などの工事を行う場合は、工事開始前に都道府県知事の許可を得る必要があります。ただし、災害発生の恐れがないと認められる工事は許可申請の対象から除かれます。

また、許可を受けた宅地造成などの工事計画を変更する際も、都道府県知事の許可を得なければなりません。軽微な変更は除かれますが、その場合でも都道府県知事に対して遅滞なく変更の届出を行う必要があります。

特定盛土等規制区域内の工事届出

特定盛土等規制区域内で、特定盛土の工事や土石の堆積などを行う場合、工事着手の30日前までに、工事計画を都道府県知事に届け出る必要があります。ただし、災害の恐れがないと認められる工事は許可申請の対象から除かれます。

また、届け出た工事計画を変更する場合は、変更後の工事に着手する30日前までに、変更をした計画を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、軽微な変更は除外されます。

特定盛土等規制区域内の工事許可

特定盛土等規制区域内で、大規模な崖崩れや土砂の流出の恐れが大きい規模の、特定盛土の工事や土石の堆積などを行う場合も、工事着手前に都道府県知事の許可を得る必要があります。

ただし、災害の恐れがないと認められた工事は除外されます。

また、許可を受けた特定盛土工事や土石の堆積に関する計画を変更する場合も、都道府県知事の許可が必要です。軽微な変更であれば許可を得る必要はありませんが、変更したことを遅滞なく届け出る必要があります。

造成宅地防災区域

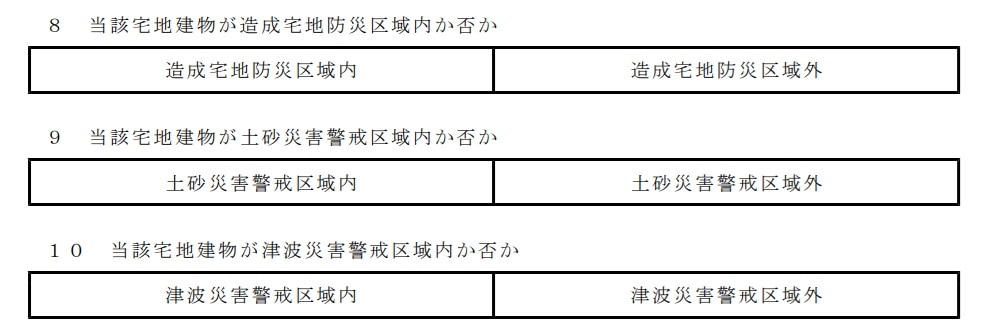

不動産重要事項説明書において「当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か」の項目があります。規制区域内で不動産取引が発生する場合は、宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明において消費者に説明する必要があります。

国土交通省 重要事項説明の様式例より。「当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か」の項目があります。ほか、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域、水害ハザードマップに関する項目もあるため、取引を行う物件所在地の災害情報やハザードマップなどはあらかじめ確認しておく必要があります

参照:e-GOV法令検索|宅地造成及び特定盛土等規制法

(出典:宅地建物取引業法 法令改正・解釈について)

≫ 不動産取引における「水害ハザードマップ」説明のポイントと注意点

≫ 重説に追加された重要土地等調査法とは? 不動産取引への影響を解説

まとめ

盛土規制法は、危険な盛土や土石の堆積を規制し、崖崩れや土砂の流出などによる災害の防止を目的とする法律です。

この法律は、過去の盛土崩落による大規模災害の発生や、既存の法律による規制が及ばない部分があったことなどを背景に制定されました。

不動産取引では、契約成立前に行う重要事項説明において、盛土規制法に関する事項の説明が義務付けられています。

具体的には、盛土規制法の対象区域内で行う盛土などに関して、許可や届出の必要性を説明する必要があります。物件の購入者に対して正確な情報を提供できるよう、どのような規制の対象になっているか、しっかり把握しておきましょう。

■関連記事

≫ 「重要事項説明」に関連した記事一覧

≫ 改正大気汚染防止法の内容とは? 不動産会社が知っておくべき規制や罰則を解説

≫ 重要事項説明のトラブルを未然に防ぐポイント

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。