不動産業における行政処分の内容は? 「囲い込み」が行政処分の対象に追加

不動産業界では、取引の透明性の確保や顧客の保護を目的として、宅地建物取引業法に基づく厳格な規制が定められており、違反した場合は行政処分の対象となります。

行政処分にもいくつかの種類があり、処分の内容によっては、顧客や取引先の信用を損ない、事業の収益性や継続自体に大きな影響が生じます。

また、2025(令和7)年1月からは「囲い込み」に関する規制も強化され、行政処分の対象となる行為が明確化されました。

本記事では、不動産業界における行政処分の種類や事業への影響、そして行政処分を避けるための対策について解説します。

目次[非表示]

不動産業界における行政処分の特徴

不動産業界における行政処分は、主に宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)に基づいて行われます。具体的には、同法第65条から第70条にかけて、監督処分の内容や対象となる行為、手続きが規定されています。

ほかの業界と比べて、不動産業界の行政処分は、重要事項説明や指定流通機構(以下「レインズ」)への物件登録義務違反など、業務の特殊性を反映した内容となっている点が特徴です。

また、取引の透明性と消費者保護を確保するため、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」など、処分情報が公開される仕組みが整備されており、業界内だけでなく一般消費者も情報を確認できます。

そのため、不動産業界における行政処分は、宅地建物取引事業者の信用や事業経営に大きな影響を及ぼすといえます。

国土交通省 ネガティブ情報等検索サイトでは、国土交通省が管轄する建築、建設、旅客などのコンプライアンス違反や不祥事情報などが検索できます。不動産関連では、宅地取引業者、不動産鑑定士(不動産鑑定業者)、マンション管理業者、賃貸住宅管理業者、住宅宿泊管理業者などが対象です。国土交通省 ネガティブ情報等検索サイトより

参照:e-GOV法令検索|宅地建物取引業法 第65条~70条

(出典:国土交通省|ネガティブ情報等検索サイト)

宅地建物取引事業者に対する行政処分の種類と対象となる行為

不動産業界における主な行政処分には、以下の3種類があります。

指示処分

指示処分は、宅地建物取引事業者に対して、法令違反や不適切な取引行為を是正するよう命じる行政処分です。

宅建業法に違反した場合はもちろん、消費者や取引関係者に損害を与えるおそれが大きい場合、宅地建物取引事業者として不適切と判断される行為が認められた場合にもこの処分が下されます。

たとえば、レインズに物件を登録しなかった、あるいは法定の金額を超えて売買契約における違約金を定めた場合などです。

処分を受けた事業者は、指示された内容に従って速やかに是正措置を講じなければなりません。

業務停止命令

業務停止命令は、不正または著しく不当な行為をした宅地建物取引事業者に、1年以内の期間を定めて業務の一部または全部の停止を命じる行政処分です。

対象となる行為には、以下が含まれます。

・取引態様の明示義務違反

・誇大広告の禁止違反

・重要事項説明に関する義務違反

・指示処分の違反 など

通常、業務停止期間は1週間から6ヶ月程度ですが、同じ行為であっても損害発生の有無や程度によって停止期間が異なることがあります。

停止期間中、既存の契約(媒介契約を除く)の処理は可能ですが、新たな契約締結や広告活動はできません。

業務停止命令は、一定期間業務を停止することで事業経営に深刻な影響が及ぶだけでなく、この処分を下されたことによって事業者としての信用を大きく損なう可能性があります。

なお、業務停止命令に違反すると免許取消処分となるほか(宅建業法66条1項9号)、刑事罰の対象にもなります。

参照:国土交通省「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」

免許取消処分

免許取消処分は、宅地建物取引事業者としての免許を完全に失効させる行政処分です。

重大な法令違反や反社会的行為、消費者の利益を著しく損なう行為などが認められた場合に適用され、処分を受けた事業者は即座に不動産取引業務を停止しなければなりません。また、一定期間は再び免許を取得することができません。

なお、免許取消処分には、必ず免許取り消しとなる「必要的取消処分」と国土交通大臣などの裁量で取り消すかどうかが決まる「裁量的取消処分」があります。

免許取消処分にあたる行為は以下のとおりです。

・免許換えの手続きを怠る

・業務停止処分の対象行為を繰り返す、悪質性が高い

・免許を受けてから1年以内に業務を開始しない など

これら以外の不動産事業における行政処分として勧告や是正命令などがあり、口頭や文書での注意喚起や具体的な改善行動を求められることもあります。

≫ 不動産に関する相談は年間2万件。相談内容とトラブル回避の方法は

国土交通省 ネガティブ情報等検索サイトでは、最近5年分の行政処分等情報を行政処分などの情報を検索することができます。公開対象は免許取消、業務停止、指示

2025年1月以降「囲い込み」が行政処分の対象に

2024(令和6)年6月に改正された宅建業法施行規則により、2025(令和7)年1月以降、不動産会社による「囲い込み」が行政処分の対象となりました。

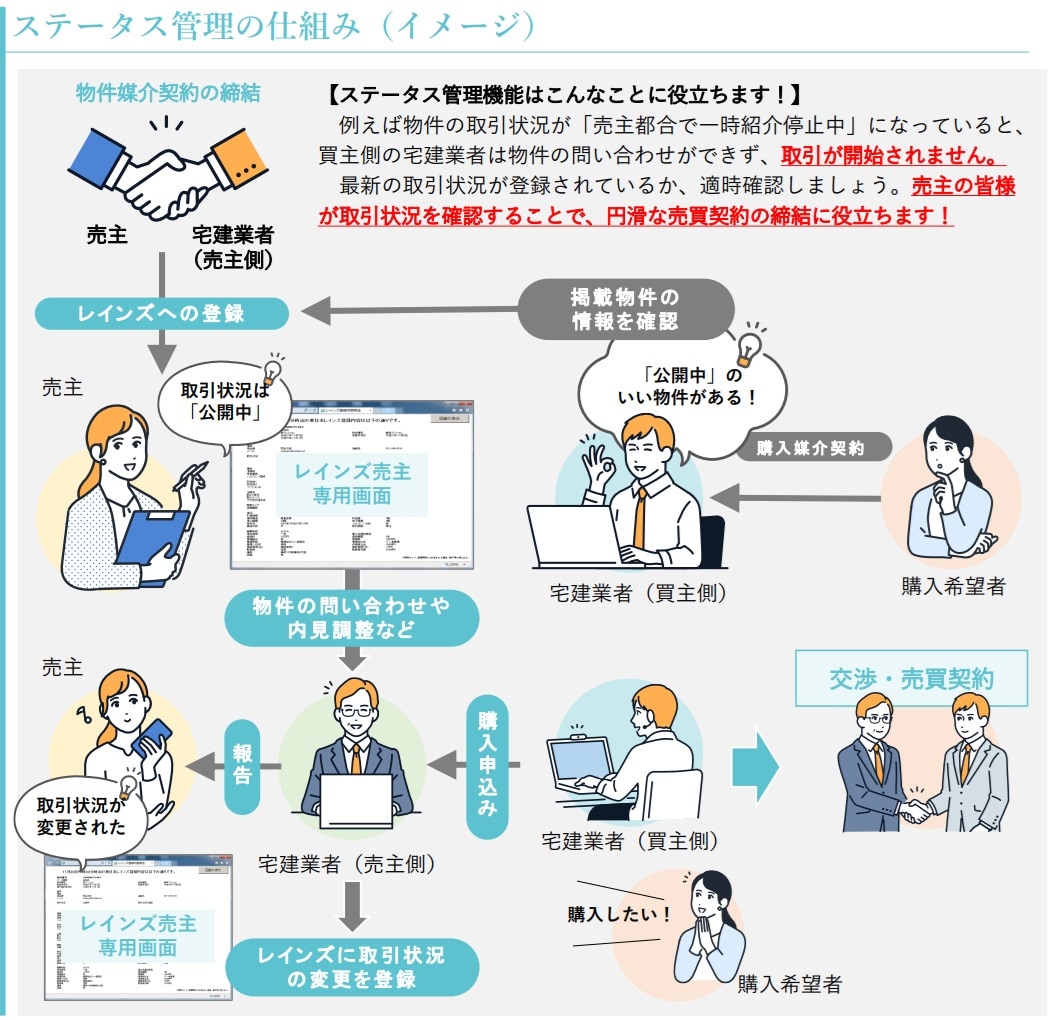

これに伴い、レインズに物件情報を登録する際は、登録済証を発行するだけでなく、ステータス管理機能を最新の状態に保つことが求められます。

従来は、「登録済証の発行をもって物件が登録されたことを確認する」という内容でしたが、今回の改正でより厳格な運用が義務づけられました。

また、専属専任媒介契約および専任媒介契約に基づいてレインズに登録された物件の販売状況と登録ステータスが一致していない場合、指示処分が下される可能性があります。

国土交通省は売主向けに物件の囲い込み禁止に伴い物件の売主向けのリーフレットを作成しています。レインズステータス管理の仕組み(イメージ)。令和6年12月国土交通省 売主の皆様向け リーフレットより

参照:国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 新旧対照条文」

(出典:令和6年12月国土交通省 売主の皆様向けリーフレット)

≫ 2025年1月から「囲い込み」が指示処分の対象に。改正内容をあらためて確認

≫ 不動産の囲い込みが是正処分の対象に。対象となる3つの行為と不動産会社に求められること

行政処分を受けた場合の事業への影響

行政処分の内容や期間によっては、事業活動が制限されることで収益が大幅に減少し、最悪の場合、事業継続が困難になることもあります。

さらに、行政処分を受けると次の情報が公表されます。

・処分日

・宅地建物取引事業者の商号・名称

・主たる事務所の所在地・代表者氏名

・免許番号

・処分の内容と理由

このような情報が公開されることで、顧客の信用を失い、新規の顧客獲得や既存顧客との取引継続が困難になることが考えられます。また、共同媒介を行う際も、顧客保護や取引の安全の観点から取引を避けられるリスクもあります。

さらに、金融機関からの融資が受けにくくなり、資金調達に支障をきたすと、処分以降の事業展開が困難になる可能性もあるのです。

行政処分を避けるための対策

行政処分を避けるためには、日常的な社員研修や定期的な内部監査を実施できる体制を構築するなどの対策が必要です。

最新の法令改正への対応を含めた社員教育

行政処分を避けるには、従業員の法令知識を常に最新に保つことが重要です。不動産業界では法改正が頻繁に行われるため、最新情報を常に把握し、社内ルールや業務フローに反映させる必要があります。

特に重要事項説明や広告規制、デジタル化の発展に伴うIT重説やオンライン契約の制限などは法改正や運用変更が多いため、注意が必要です。

同時に、顧客対応の改善も行政処分を回避する重要なポイントです。不動産取引においては宅地建物取引事業者と顧客との情報格差が大きいことから、重要事項説明や契約書など文書を適切に作成し、わかりやすい説明を実施することが求められます。

社員研修にあたっては、eラーニングの導入も含めて社内研修や外部セミナーを活用し、継続的な学習を徹底することが重要です。

内部監査体制の構築

行政処分を避けるためには、独立した内部監査部門を設置し、業務プロセスの点検や、法令遵守およびリスク管理体制の確認を定期的に行うことも大切です。

具体的な監査内容として考えられるのは、次のようなものです。

・取引内容が適切に記録され、法令や社内規定に準拠しているか

・社内に設けられた行動規範や倫理基準が守られているか

・顧客への対応が適切か、クレームや苦情が適切に処理されているか

監査結果をもとに迅速な改善策を講じることで、行政処分につながるリスクを早期に発見できます。

不動産業界は法改正が頻繁に行われるため、常に情報をキャッチアップし、必要に応じて社内研修を行うなどの対策が必要です

まとめ

不動産業界では、取引の透明性の確保と消費者保護の観点から、厳格な基準のもとで行政処分が行われます。

処分を受けると、直接的な収益の減少だけでなく、顧客や取引先からの信用を失うことで、事業継続について間接的にも深刻な影響が及ぶ可能性があります。

こうした事態を避けるため、社員全員が行政処分の対象となる行為を理解し、適切な顧客対応を実践する必要があります。

会社組織として、最新の法改正に対応した社員研修や内部監査の強化を行い、リスクを未然に防げる体制の構築が重要です。

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。