再建築不可物件とは? 法改正で変わるリフォームの新ルールを解説

「再建築不可物件を購入したが、想定以上にリフォームが難しくて後悔している」「なぜ再建築が認められないのか知りたい」などという相談は少なくありません。

さらに、2025年の建築基準法改正により、リフォームの規制がさらに厳格化されるため、慎重な対応が求められます。

この記事では、再建築不可物件の特徴や背景、法改正の影響、リフォームの可否について解説します。不動産会社として適切な判断を行うために、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.再建築不可物件とは?

- 1.1.再建築不可物件の特徴

- 1.2.再建築不可物件になった背景

- 2.建築基準法改正で変わる再建築不可物件の3つの影響

- 2.1.リフォームの制限

- 2.2.改正後に強化される建築制限

- 2.3.主要構造部の改修がさらに厳格化

- 3.再建築不可物件のリフォームにおける建築確認申請の要否

- 3.1.建築確認申請が必要なケース

- 3.2.建築確認申請が必要なリフォームの例

- 3.3.建築確認手申請が不要なケース

- 3.4.建築確認申請が不要なリフォームの例

- 4.まとめ

再建築不可物件とは?

再建築不可物件とは、建築基準法の規定により、現在の物件を取り壊しての新築や、大規模な改築が制限されている物件を指します。建築基準法の接道義務を満たしていない土地が該当し、新たな建築が認められないケースが大半です。

接道義務とは建築基準法第43条によって定められているもので、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地では、災害時の避難や消防活動に支障をきたすため、新築が認められないのです。

参照:e-GOV法令検索|建築基準法第43条

再建築不可物件の特徴

再建築不可物件の例としては、以下のようなものがあります。

・路地奥にある長屋や袋小路の住宅

・戦前に建築された狭小地の建物

これらの物件は、たとえ老朽化していても建て替えができず、維持管理の負担が大きくなる点が特徴です。また、購入希望者が現れたとしても金融機関の融資対象外となるケースが多く、売却の難易度が高いこともデメリットの一つです。

しかし、リフォームを行うことで一定の価値を維持する方法もあり、物件の状況に応じた適切な活用は可能です。不動産会社としては、購入希望者に対して接道状況やリフォームの可否を事前に説明し、適切な取引をサポートすることが重要です。

再建築不可物件になった背景

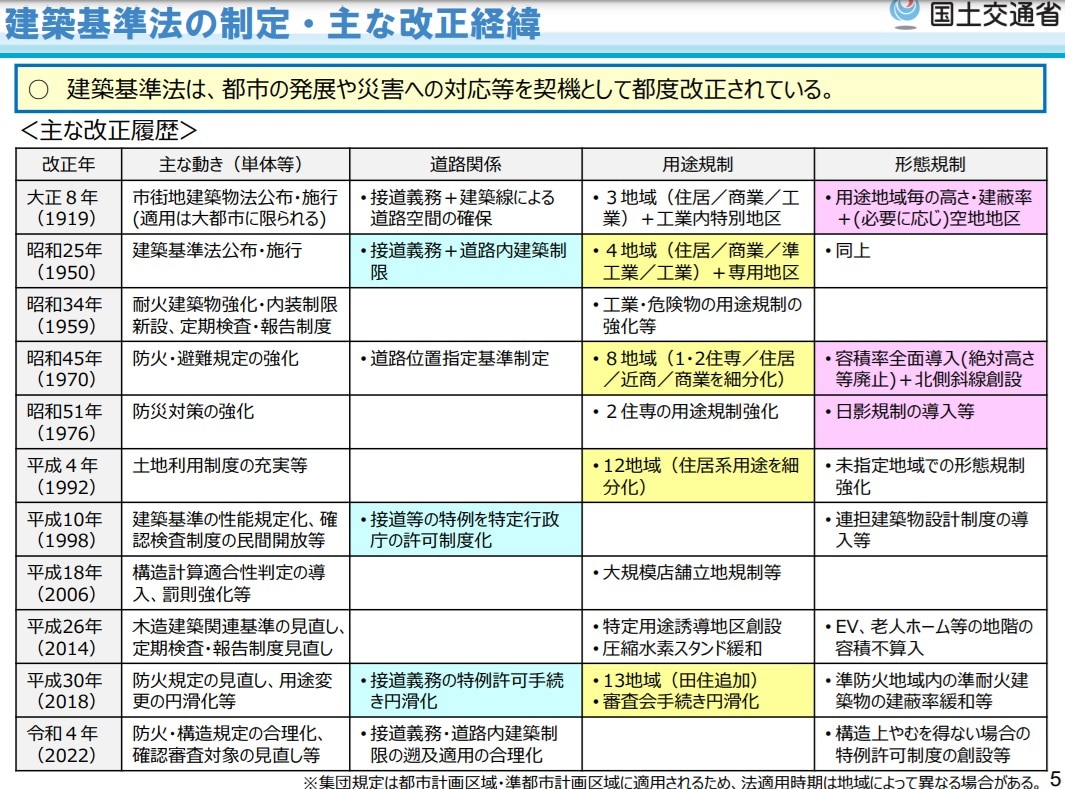

再建築不可物件が生まれた背景には、戦前から戦後にかけて形成された密集市街地と、1950年の建築基準法制定による規制の強化があります。

戦前の都市部では無秩序に建築が進み、狭い路地や袋小路に住宅が密集していました。その反面、道路の拡幅は十分に行われず、戦後になると住宅需要の増加により、接道義務を満たさない建物が数多く建てられました。

その後、1950年に制定された建築基準法によって、幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地では新築が制限されたことで、再建築不可物件が生まれたのです。

さらに、1971年の法改正では、防災対策の観点から接道義務が厳格化され、それまで建て替えが可能だった狭小地や密集地の建物も、新築や大規模改修が制限されることになりました。

これらの結果、都市部の住宅密集地では、再建築不可物件に該当する物件が多く残されているのが現状です。

建築基準法の制定・主な改正経緯

(出典:建築基準法(集団規定))

建築基準法改正で変わる再建築不可物件の3つの影響

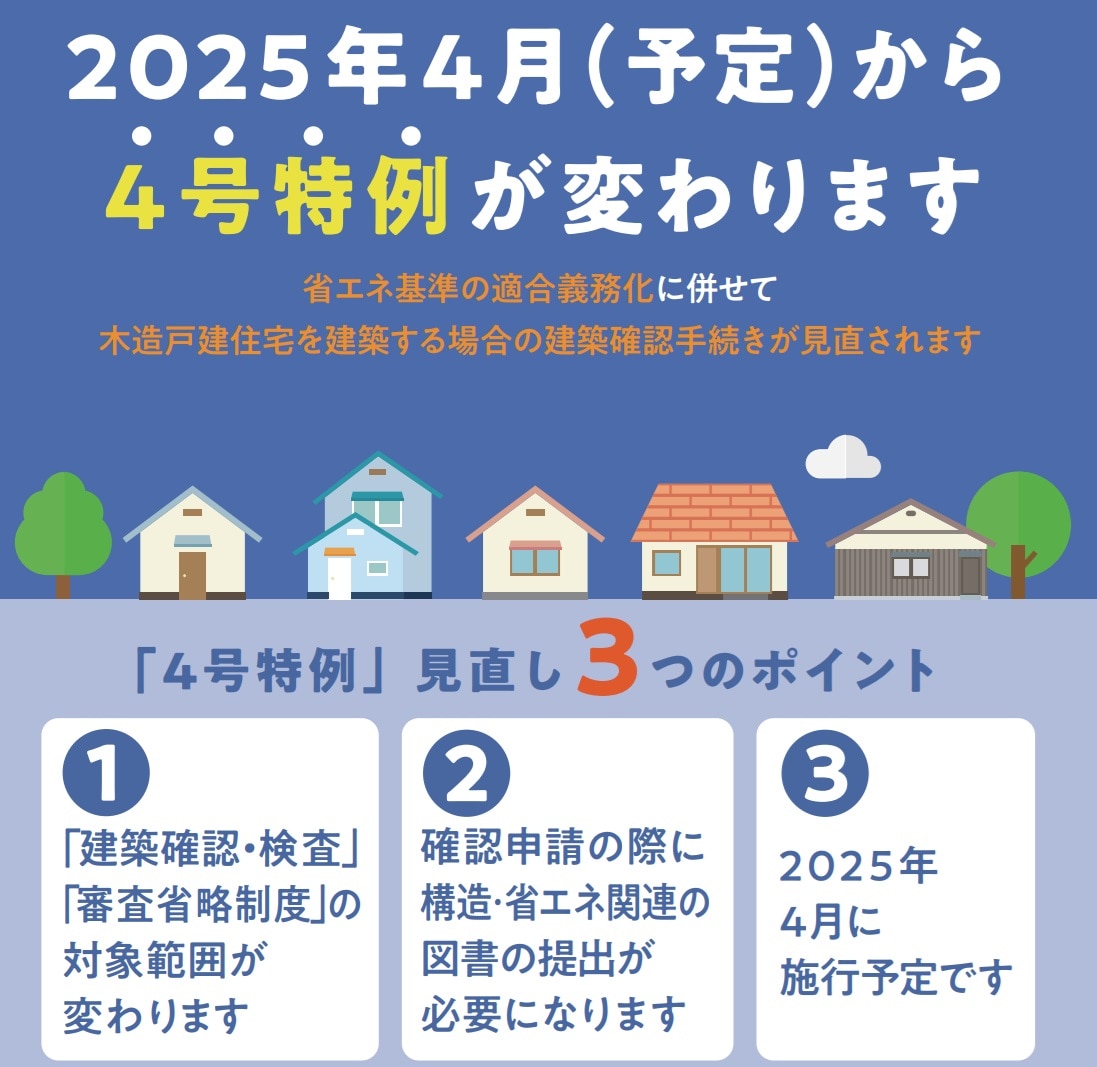

2025年4月の建築基準法改正により、再建築不可物件の取り扱いやリフォームに大きな影響が生じます。特に、既存の規制が強化されることで、リフォームの選択肢がさらに制限される可能性が高まります。

ここでは、法改正による再建築不可物件への3つの主要な影響について詳しく解説します。

リフォームの制限

再建築不可物件は、建築当初は法律に適合していたものの、現在は適合しなくなった建物、つまり「既存不適格」とされ、新築や大規模な改修が認められません。そのため、築年数が経過した建物であっても、現行の建築基準法に適合しない限り建て替えは不可能です。こうした物件は特に耐震性能や防火性能が現行の基準を満たしていないケースが多く、安全性の確保が課題となります。

また、建築確認申請が必要な大規模リフォームは審査が厳しく、許可が下りにくいのが実情です。たとえば、間取りの変更を伴う改修や、耐震補強などの大規模リノベーションは構造部に影響を与えるため、建築基準を満たす必要があり、実施が困難です。

制限が多い結果として、再建築不可物件の所有者は、必要な改修を行いたくても思うようにできない状況に直面します。現行の法律の枠内で実施可能なリフォームの範囲を理解し、適切な活用方法を検討することが重要です。

国土交通省 パンフレット「2025年4月(予定)から4号特例が変わります」

(出典:国土交通省|2025年4月(予定)から4号特例が変わります)

改正後に強化される建築制限

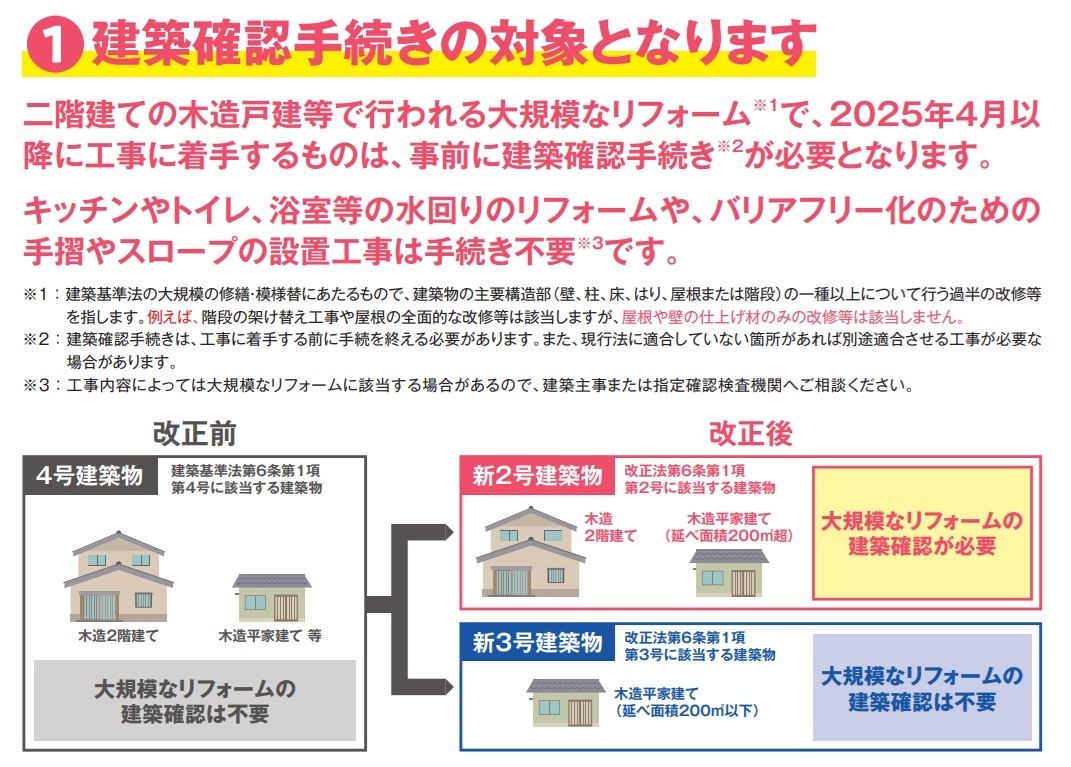

2025年の法改正により、一部の再建築不可物件が「新2号建築物」に分類されます。

新2号建築物の対象

・木造2階建て以上の一戸建て住宅

・木造平屋建てで延床面積が200m2を超える建物

この新たな分類により、これまで建築確認申請が不要だった大規模リフォームも、耐震性や省エネルギー性能の厳格な審査を受ける必要が生じます。その結果、改修のハードルが上がり、所有者にとっては費用や手続きの負担が増えることが予想されます。

また、規制強化により、リフォームを計画していた所有者がコストや手続きの煩雑さを理由に実行を断念するケースも増える可能性があります。 こうした事態を避け、法改正に対応できるよう、早めの情報収集や専門家への相談が重要です。

主要構造部の改修がさらに厳格化

再建築不可物件では、壁や柱などの主要構造部を変更するリフォームの審査が厳しく、耐震補強や基礎補強であっても建築確認申請が通りにくいのが現状です。2025年の法改正後は規制がさらに厳格化され、改修のハードルが一層高まることが予想されます。

また、省エネルギー性能の強化も求められることで、断熱材やサッシの大規模改修についても審査を受ける必要が生じ、手続きが増加する可能性があります。手続きが増えることで、費用や工期が大幅に延びるケースも考えられるでしょう。

こうした影響を踏まえ、改正前に最新の情報を収集し、専門家のアドバイスを受けながらリフォームの実施可否や工事内容について慎重に判断することが重要です。

木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります

(出典:国土交通省 木造戸建ての大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になります)

再建築不可物件のリフォームにおける建築確認申請の要否

ここでは、建築確認申請が必要なケースと不要なケースの具体例を解説し、リフォーム計画を進めるうえでの注意点を解説します。

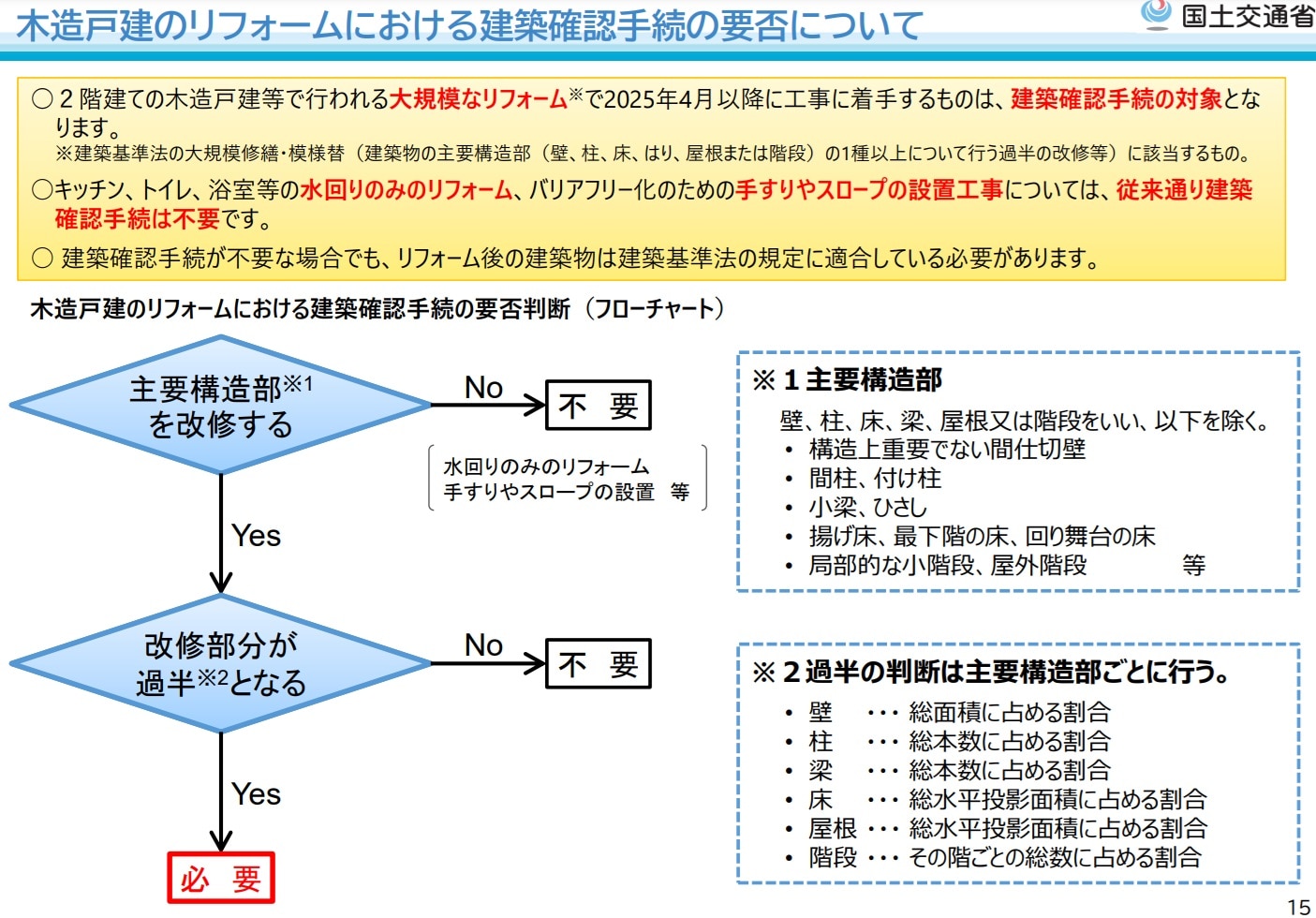

建築確認申請が必要なケース

建築確認申請が必要となるのは、建物の構造に大きく関わる改修を行う場合です。特に、屋根・壁・柱・梁・階段といった主要構造部に大きな変更を加える場合は、申請が求められます。以下のようなケースでは、リフォーム前に必ず建築確認の要否を確認することが重要です。

建築確認申請が必要なリフォームの例

項目 |

申請が必要な条件 |

|---|---|

屋根 |

垂木(屋根を支える部材)にまで及ぶ改修で、改修面積が建物の総水平投影面積の50%を超える場合 |

壁 |

主要構造材に影響を与える改修で、改修面積が総面積の50%を超える場合 |

床 |

根太(床を支える構造材)に影響を与える改修で、改修面積が総水平投影面積の50%を超える場合 |

階段 |

建物内の階段の50%以上を架け替える場合 |

柱 |

改修本数が建物内の柱の総本数の50%を超える場合 |

梁 |

改修本数が建物内の梁の総本数の50%を超える場合 |

老朽化した再建築不可物件では、建物の安全性を確保するための補強工事が必要になるケースが多く、結果として大規模な改修に発展することも考えられます。事前に建築士や専門家と相談し、適切なリフォーム計画を立てることが重要です。

木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について。国土交通省は木造一戸建てのリフォームにおいて建築確認申請の要否を判断するフローチャートを掲示しています

(出典:国土交通省|木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について)

建築確認手申請が不要なケース

建物の主要構造部に影響を与えないリフォームであれば、建築確認申請は不要とされています。具体的に、以下のような工事は比較的自由に行うことができます。

建築確認申請が不要なリフォームの例

項目 |

申請が不要な条件 |

|---|---|

キッチン・トイレ・浴室 |

設備の交換のみ(配管変更を伴わない場合) |

バリアフリー工事 |

手すり・スロープの設置など、小規模な改修 |

間仕切壁の変更 |

構造に影響しない範囲での壁の撤去・移動 |

屋根・壁 |

既存の屋根や外壁に新たな仕上げ材を重ねるカバー工法による改修 |

床 |

既存の床の上に新しい仕上げ材を施工する改修 |

階段 |

既存の階段に新たな仕上げ材を貼る場合 |

柱・梁 |

改修本数が総本数の50%未満の場合 |

ただし、改修範囲が大きい場合には申請が必要になる可能性もあるため、事前に確認することが望ましいでしょう。

建築確認手続きが不要な木造戸建のリフォーム例。ほかにも、手すりやスロープの設置など、建築確認不要のリフォーム例や、建築確認が必要な例などがまとまっています。「木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について」より

(出典:国土交通省|木造戸建のリフォームにおける建築確認手続の要否について)

まとめ

再建築不可物件は、建築基準法の規制により新築や大規模な改修が制限され、不動産取引の難易度が高い物件です。2025年の法改正により、リフォームの審査がさらに厳格化されるため、慎重な対応が求められます。

とはいえ、建築確認申請が不要な範囲内で適切なリフォームを行うことで、資産価値を維持する方法もあります。不動産会社としては、法改正の影響を正しく理解し、最新の情報をもとに顧客に適切なアドバイスをすることが重要です。

今後の変化を見据えて早めに情報を収集し、対応策を講じることでスムーズな取引につなげていきましょう。

≫ 2025年4月から4号特例縮小。不動産業界への影響は?

≫ 建築基準法の改正で注目すべきポイント3選! 改正による影響も解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧