東京都カスハラ防止条例を解説! 不動産業界のカスハラ例や企業の対策も紹介

東京都カスハラ防止条例は、社会問題化しているカスタマーハラスメント(通称カスハラ)を防止する目的で、全国の自治体に先駆けて制定された条例です。

この条例は、カスハラから不動産管理会社の就業者を守り、事業の運営を安定させる対策を検討するうえでも大いに参考になります。

本記事では、東京都カスハラ防止条例の概要、不動産業界におけるカスハラの事例、さらに企業が取るべき対策について解説します。

目次[非表示]

- 1.カスタマーハラスメントとは

- 2.不動産業界で懸念されるカスハラ例

- 3.東京都カスタマーハラスメント防止条例について

- 3.1.顧客など・就業者・事業者の責務

- 3.2.顧客などの権利

- 4.事業者が取るべき主な対策

- 4.1.1.相談体制の強化

- 4.2.2.マニュアルの整備

- 4.3.3.被害を受けた従業者への配慮

- 5.マンション標準管理委託契約書の改訂

- 6.カスハラ対策に報奨金40万円

- 7. まとめ

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)とは、顧客などが就業者に対して行う著しい迷惑行為のことです。

カスハラは就業者の労働環境を悪化させ、精神的な健康に悪影響を及ぼすだけでなく、事業の円滑な運営にも支障を来す恐れがあります。

具体的なカスハラとしては、正当な理由を伴わない過度な要求、暴言や暴行といった違法行為、就業者の長時間拘束などが挙げられます。

また、提供する商品・サービスに瑕疵(かし)や過失がないにもかかわらず、不当な賠償を求める行為もカスハラといえるでしょう。仮に顧客の要求内容が正当であったとしても、その要求を伝える手段や態度が違法または社会通念上不適切であれば、カスハラと見なされる可能性があります。

近年、カスハラは社会問題となり、さまざまな企業や行政機関で対策が進められています。また、厚生労働省は、カスハラから就業者を守るための対策を企業に義務付ける方針を示しています。

厚生労働省はカスタマーハラスメントの防止対策としてマニュアルやリーフレットを公開しています

(出典:厚生労働省 顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について)

不動産業界で懸念されるカスハラ例

不動産業界のなかでも、特に賃貸管理会社では、入居者からの過度な要求や苦情によるカスハラが発生し問題となっています。具体的には、以下のような事例が挙げられます。

・家賃の支払いを督促した際に、怒鳴られたり脅迫を受けたりする

・緊急ではない用件にもかかわらず、深夜や早朝に対応を求められる

・入居者がつけた物件の傷や汚れに対し、無償修繕を要求される

・管理会社や担当者の名前を挙げ、SNSなどに誹謗中傷や脅迫的な投稿をされる

住居は顧客の生活基盤であるため、些細な問題でも大きな不満につながりやすく、感情的なクレームが発生しやすい傾向にあります。そのため、管理会社は適切な対応策を講じ、就業者の負担を軽減する取り組みを行うことが求められます。

住居は生活の基盤であり、問題があった場合には居住期間に応じてトラブルが長期化する傾向があります

東京都カスタマーハラスメント防止条例について

東京都カスハラ防止条例(正式名称:東京都カスタマーハラスメント防止条例)は、都内で働く人をカスハラの被害から守り、企業の事業継続を支援するため、2025年4月1日に施行されます。

都内では多くの人が働いており、カスハラが深刻な問題となってきました。これに対応するため、東京都は法的な枠組みの整備が必要と判断し、本条例を制定したのです。

ここでは、本条例のなかで、特に企業がカスハラ対策を進める際の参考になる、「顧客等・就業者・事業者の責務」および「顧客などの権利」について解説します。

(出典:東京都カスタマー・ハラスメント防止条例)

顧客など・就業者・事業者の責務

本条例では、顧客等・就業者・事業者それぞれに、以下のような責務があるとしています。企業におけるカスハラ対策は、各責務を十分理解したうえで検討することが大切です。

顧客などの責務

顧客等は、カスハラについて関心を持ち、理解を深めるように努めなければなりません。また、自身の言動がカスハラになり得ることも理解し、就業者に対する言動に注意することが大切です。

就業者の責務

就業者は、カスハラが発生する背景や該当する行為について関心を持ち、理解を深めることが大切です。また、被害を受けた際の対応や相談先を把握し、カスハラ防止につながる行動を心がけましょう。

事業者の責務

事業者は、カスハラ防止に主体的かつ積極的に取り組む必要があります。また、就業者がカスハラを受けた際は安全を確保し、加害者である顧客に対し中止を求めるなど、適切な措置を講じることが求められます。

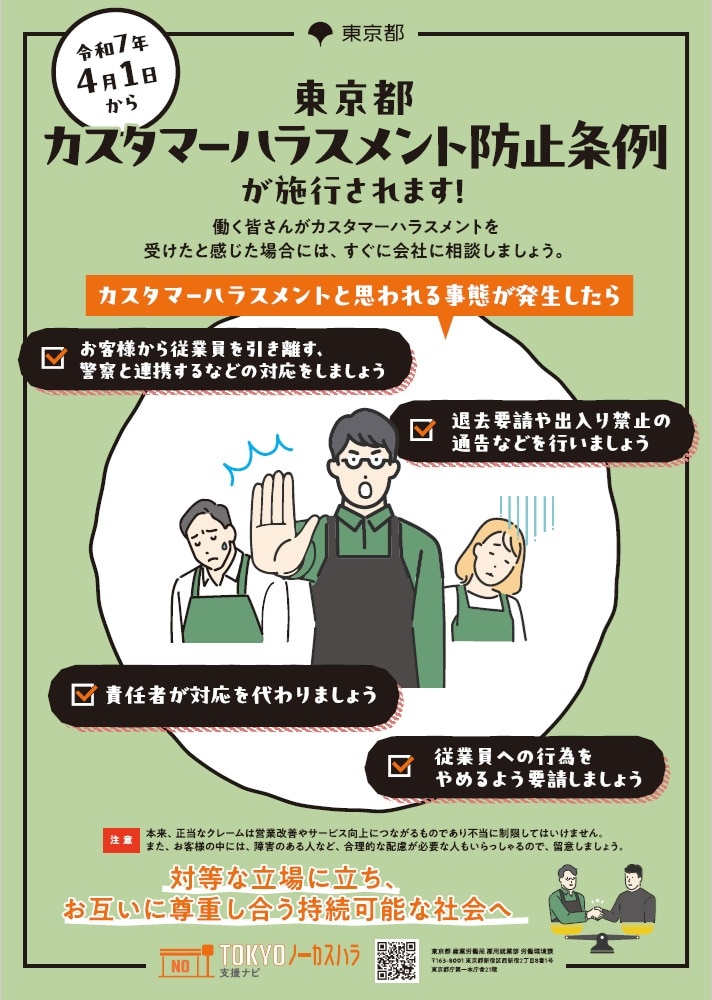

東京都では「TOKYOノーカスハラ支援ナビ」で事業者がとるべき対策などを紹介しています

(出典:「TOKYOノーカスハラ支援ナビ」)

顧客などの権利

本条例では、顧客などの権利を不当に侵害しないことが定められています。これは、正当なクレームを制限してはならないことを意味します。

従来、消費者は「消費者基本法」に基づき、被害の救済を受けられる権利を持ちます。また、事業者は顧客からの苦情に、適切かつ迅速に対応する義務を負っています。

本条例を適用にあたっては、顧客などの消費者としての正当な権利が失われることのないように、十分に配慮する必要があるのです。

正当なクレームは、商品やサービスの改善につながる重要な意見です。クレームを過剰にカスハラと解釈せず、しっかり内容を精査したうえで対応することが大切です。

事業者が取るべき主な対策

事業者としては、どのようなカスハラ対策を講じればよいのでしょうか。ここでは、東京都カスタマーハラスメント防止条例において、取るべきとされている3つの対策を紹介します。

1.相談体制の強化

カスハラを受けた就業者が速やかに相談できるよう、職場内に相談窓口を設置し、担当者を明確にしておきましょう。さらに、窓口の存在を全就業者に周知し、利用しやすい環境を整えることが重要です。

相談方法は面談だけでなく、メールや電話など複数の手段を用意し、状況に応じて選べるようにすると相談しやすくなります。

また、相談内容に応じて他部署と連携したり、上層部へ報告・相談したりできる仕組みを整えておくことも推奨されます。

2.マニュアルの整備

カスハラ発生時の対応をまとめたマニュアルを作成しておくと、的確かつ迅速な対応が可能になります。また、マニュアル化することで、管理職が不在の場合でも現場の社員が適切に対応できるようになります。

マニュアルの内容としては、カスハラ発生時は一次対応者に代わり現場監督者が対応すること、カスハラと判断する基準、被害を受けた就業者の安全確保やケアの方法などが考えられます。

さらに、全社員にマニュアルを周知し、必要に応じて読み合わせを行うことで、組織全体の対応力を向上できるでしょう。

3.被害を受けた従業者への配慮

カスハラが発生した際は、被害を受けた就業者の心身の状況に十分配慮することが重要です。また、発生後は就業者の安全確保のため、現場監督者が顧客対応を行う体制を整えておきます。

暴力やセクハラなどの違法行為が疑われる場合は、現場監督者が顧客などに退去を要請し、状況に応じて弁護士や警察への相談も検討しましょう。

さらに、顧客対応が終わった後も、就業者の様子に注意を払い、心身の不調が見られる場合は医療機関の受診を促すようにします。

東京都カスタマーハラスメント防止条例従業員向けポスター

(出典:「TOKYOノーカスハラ支援ナビ」)

マンション標準管理委託契約書の改訂

国土交通省は、カスハラの社会問題化を受け、「マンション標準管理委託契約書」を2023年9月に改訂しました。

カスハラに関連する改訂は、「第8条 管理事務の指示」と「第12条四 有害行為の中止」の2ヶ所です。

「第8条 管理事務の指示」では、管理組合から管理業者への指示を、指定された担当者同士で行うように定めています。これは、特定の組合員(区分所有者)が、管理会社の担当者に執拗に連絡を取るなどの行為を防ぐことが目的です。

「第12条四 有害行為の中止」では、組合員からのカスハラを含む、管理事務遂行に著しく有害な行為を、管理会社が中止するよう要求できるとしています。

契約書の本文にカスハラの禁止を明記することで、その行為が明確に制限されることを示したといえるでしょう。

(出典:国土交通省 マンション標準管理委託契約書を改訂しました ~マンションの管理の適正化に向けて~)

カスハラ対策に報奨金40万円

東京都は、2025年6月30日より企業の対策を後押しする支援事業を開始しました。LIFULL HOME'S Businessでは、対象となるカスハラ対策や奨励金について、解説しています。詳細は下記記事を参照ください。

≫ 東京都カスハラ対策で40万円の報奨金。都内中小企業向けに無料セミナーを解説

まとめ

カスタマーハラスメントは、顧客などが就業者に対して行う著しい迷惑行為です。近年、社会問題化しており、多くの企業で対策が進められています。国も今後、カスハラ対策を企業に義務付ける方針です。

不動産管理会社においても、就業者を守り、事業の健全な運営を維持するために、早急にカスハラ対策を講じる必要があります。

ご紹介した東京都カスタマーハラスメント防止条例を参考に、自社の状況に合わせた対策の検討をおすすめします。

■関連記事

≫ 不動産業界におけるカスタマーハラスメントとは? 判断基準や対応方法を解説

■おすすめサービス

≫ 「管理業務」をお手伝いするコールセンタープロコール24

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧