マンションの消防点検は義務? 対象となる建物や点検の種類、期間などを解説

消防点検は、消防法の定めによって建物に備えられている消防用設備を、定期的に点検し報告する制度です。対象の建物の所有者や管理者は、定められた期間に設備の点検と結果の報告を行う義務があります。

怠ると法により罰せられる可能性があるため、対象となる建物や時期などを十分に把握しておく必要があります。本記事では消防点検の概要や、該当する建物の条件、点検や報告の期間などを解説します。

目次[非表示]

- 1.消防用設備等点検報告制度とは

- 1.0.1.報告を行わなかった場合の罰則は?

- 2.点検対象の建物

- 2.0.1.1.延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物

- 2.0.2.2.延べ面積1,000m2以上の非防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの

- 2.0.3.3.特定一階段等防火対象物

- 2.0.4.4.全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物

- 3.点検の種類と期間

- 4.点検が必要な設備

- 5.防火対象物点検との違い

- 6.まとめ

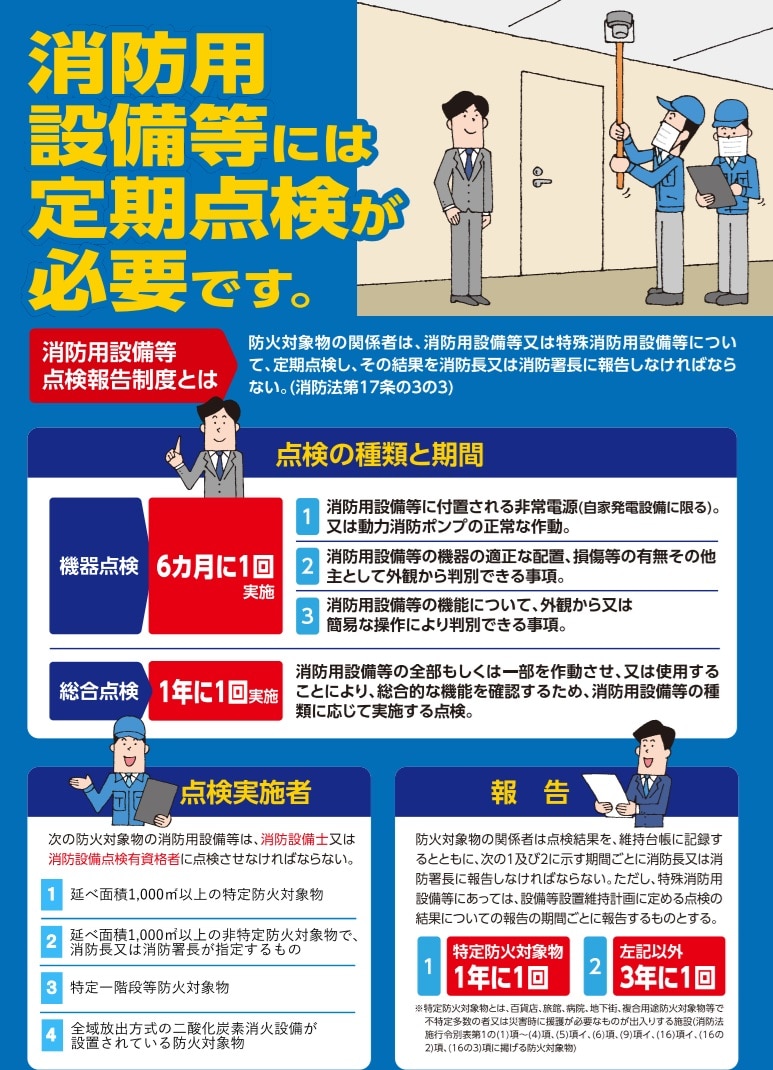

消防用設備等点検報告制度とは

消防点検の正式名称は、「消防用設備等点検報告制度」です。この制度は、消防法(第17条の3の3)に基づき、建物に設置された消火器やスプリンクラー、自動火災報知設備などの消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防署長などに報告するものです。

火災発生時に迅速に消火活動を行うことで人命や財産を守れるよう、消防用設備の機能を常に維持することを目的として定められています。

対象となるマンションなど建物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、定められた期間に点検と報告を行わなければなりません。

報告を行わなかった場合の罰則は?

報告を行わなかった者や、虚偽の報告を行った者には、30万円以下の罰金または拘留が科されることがあります。

また、点検結果の未報告や虚偽に対して監督責任を負う法人が存在する場合、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

なお、点検により不備が発見された場合は、早急に対処(改修)する必要があります。

消火器やスプリンクラーなどの消防設備が適切に作動するか定期的に点検し、管轄の消防署へ報告する必要があります。 総務省消防庁 消防用設備等点検報告制度とは

(出典:総務省消防庁 消防用設備等点検報告制度とは)

参考:e-Gov法令検索 消防法

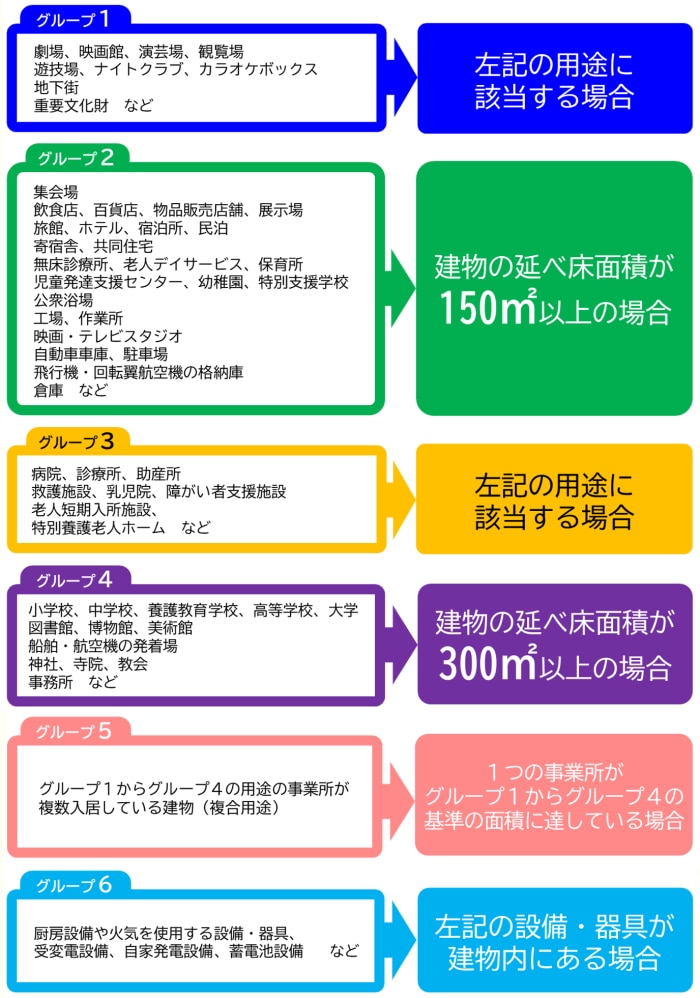

点検対象の建物

消防点検の対象になるのは、消防法や火災予防条例に基づき、消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーといった消防設備が設置されている建物です。

このうち、以下の4つの項目に該当する建物は、点検に専門的な技術や器具が必要になることなどから、消防設備士または消防設備点検資格者によって点検を行うことが定められています。

1.延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物

特定防火対象物とは、不特定多数の人が出入りする、飲食店や物品販売店舗、ナイトクラブ、劇場、映画館、旅館、ホテル、病院、老人ホームなどを指します。

2.延べ面積1,000m2以上の非防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの

例として、マンションを含む共同住宅や学校、工場、倉庫、事務所などが挙げられます。

3.特定一階段等防火対象物

飲食店や物品販売店舗などの特定防火対象物のうち、地階または3階以上にあり、かつ屋内に階段が1つしかないもの。

4.全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設置されている建物

消防法では、上記のいずれにも該当しない場合に限り、消防設備士または消防設備点検資格者以外の者が消防点検を行うことを認めています。しかし、確実な点検を行うために、行政では有資格者による点検を推奨しています。

東京消防庁ホームページには、消防用設備等点検報告制度について対象となる建物、実施期間、実施者やQAなどが掲載されています。上記一覧に該当しない場合でも、消火器や他の消防設備が設置されている場合があります。

東京消防庁 消防設備点検報告が必要な建物について

点検の種類と期間

消防点検には機器点検と総合点検の2種類があり、それぞれ点検内容や実施期間が異なります。ここでは、各点検の概要について解説します。

機器点検

機器点検とは、消防用設備が正常に機能するかどうかを、外観の目視や簡易的な操作によって確認する点検です。点検を実施する期間は6ヶ月に1回と定められています。

具体的には、以下のような点検を行います。

・消防用設備に備えられている非常用電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプを作動させ正常かを判別

・消防用設備の機器の適正な配置や損傷などがないかなどを主に外観から判別

・消防用設備の機能について外観や簡易的な操作によって判別

総合点検

総合点検とは、消防用設備の全部または一部を実際に作動させたり使用したりして、機能を総合的に点検するものです。機器点検よりも詳細な点検であり、1年に1回実施する必要があります。

報告の期間

消防用設備の点検結果は、建物の用途ごとに定められた期間内に、消防長または消防署長などに報告する必要があります。

報告の期間は、飲食店や物品販売店舗などの特定防火対象物が1年に1回、マンションを含む共同住宅や事務所などが属する非特定防火対象物が3年に1回です。

報告は、建物の所有者、管理者、占有者のいずれかが行います。一般的には、消防設備の維持管理権限を持つ者が報告します。

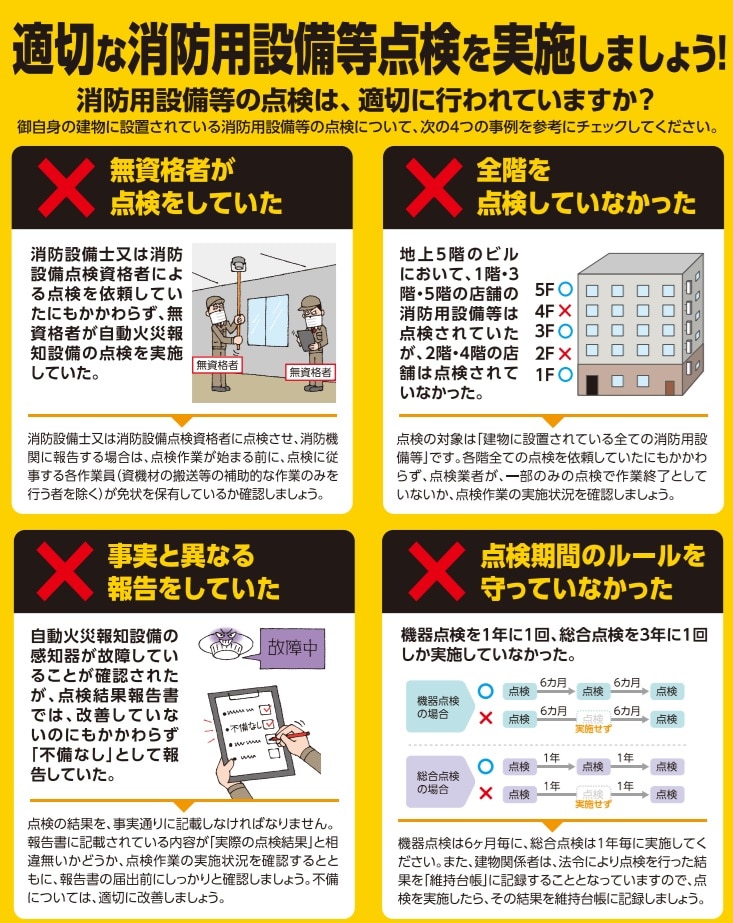

消防用設備等点検報告制度が適切に行われているか、事例をもとに解説されています。総務省消防庁 消防用設備等点検報告制度とは

点検が必要な設備

消防点検の対象となる代表的な設備には、以下のようなものがあります。

・消火器具(消火器)

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・屋外消火栓設備

・動力消防ポンプ設備

・自動火災報知設備

・ガス漏れ火災警報設備

・漏電火災警報器

・避難器具(避難はしご・緩降機・すべり台・避難ロープなど)

・誘導灯および誘導標識

・消防用水

・排煙設備

・非常電源

建物ごとに消防点検が必要な箇所を共有部、専有部ともにリストアップしておくとよいでしょう

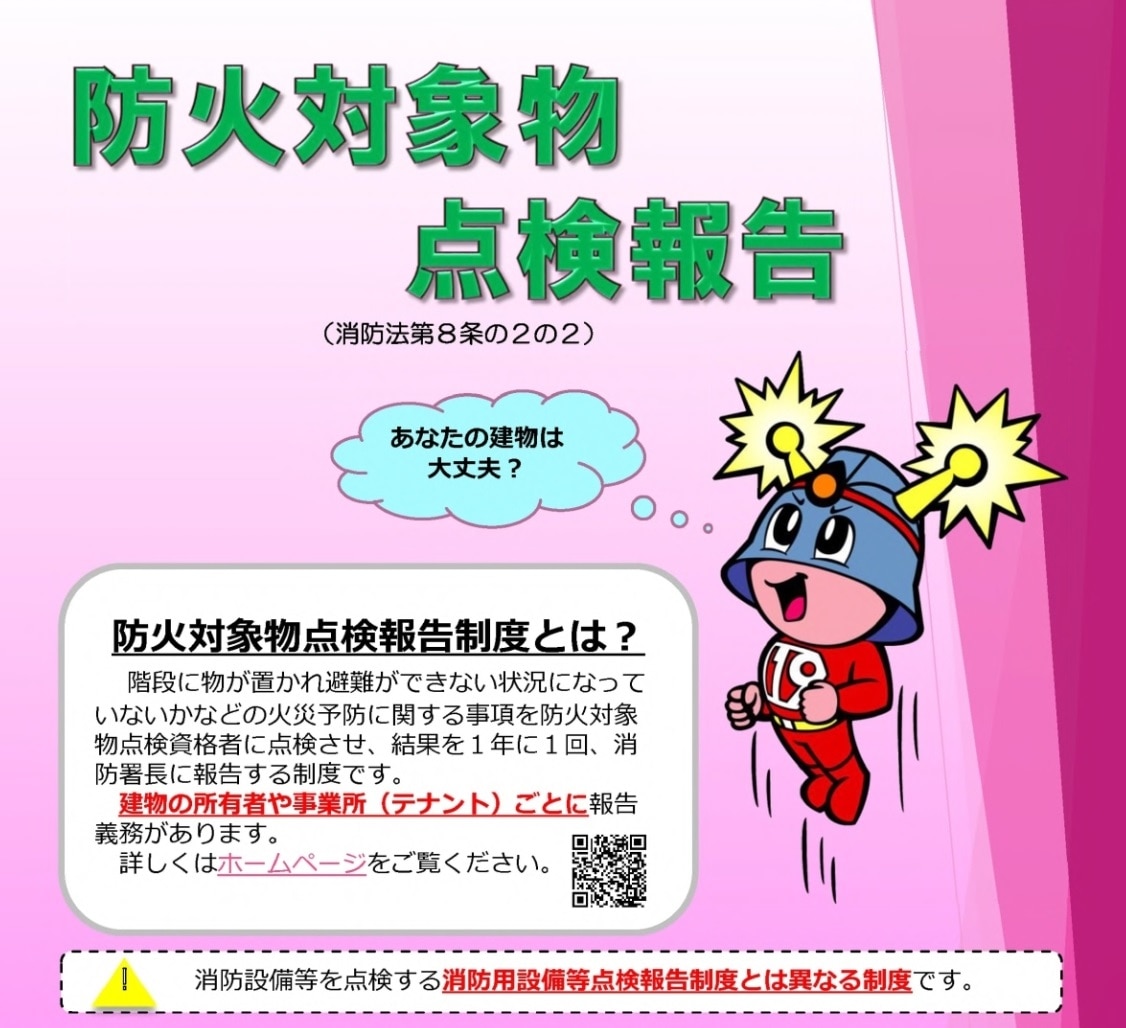

防火対象物点検との違い

消防設備用点検と類似した点検に「防火対象物点検」があります。どちらも火災時の安全確保のために重要な役割を果たしますが、対象や点検内容に違いがあります。

防火対象物点検は、建物全体の防火に対する管理が適切に行われているかを確認する点検です。主に、防火管理者を選任しているかや避難経路に障害物がないか、消火・避難訓練を実施しているかといった「ソフト面」を点検します。

一方の消防用設備点検は、消火器や火災報知器、スプリンクラーといった設備が正常に作動するかを確認する「ハード面」の点検です。

具体的には、消火器の薬剤量や火災報知器の動作確認、スプリンクラーの圧力チェックなどを行い、設備の機能が適切に維持されているかを点検します。

防火対象物点検は建物全体の安全管理を、消防用設備点検は各設備の機能維持を目的としており、どちらも定めに従って定期的に実施することが重要です。

防火対象物点検は、防火対象物点検資格者(火災予防に関する 専門的知識を有する者)が1年後ごとに点検、報告します。該当となる建物かどうかについて判断できるフローチャートが消防庁ホームページに掲載されています

東京消防庁 防火(防災)対象物点検報告

(出典:東京消防庁 防火(防災)対象物点検報告)

まとめ

消防点検は、消防法に基づき、建物の消防用設備が正常に機能するかを定期的に点検・報告をする制度です。火災発生時に設備を確実に作動させることで、被害を最小限に抑えることを目的としています。

対象は消火器や自動火災報知設備、スプリンクラーといった、消防用設備が設置された建物です。さらに、その中でも一定の条件に該当する建物は、有資格者による点検が義務付けられています。

点検には6ヶ月に1回行う機器点検と、1年に1回行う総合点検があります。また、飲食店や物品販売店舗などの特定防火対象物は1年に1回、マンションなどの非特定防火対象物は3年に1回、点検結果を消防署長などに報告する必要があります。

設備が正常に機能しないと、火災時に大きな被害をもたらす恐れがあります。また、点検や報告を怠ると、罰則が科されることもあります。点検と報告は、適切なタイミングで確実に実施するようにしましょう。

■関連記事

≫ 集合住宅の防火管理者とは?資格の取り方や建物条件、業務委託などを解説

≫ 管理物件に感震ブレーカーは必須? 設置時の注意点や補助金制度を解説

≫ 住宅用火災警報器の設置義務とは? 設置基準や種類、交換時期など解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧