コンパクトシティとは何か? 居住誘導区域の特徴・政府が推進する理由とメリット

都市計画において、近年「コンパクトシティ」が注目されています。

社会全体として人口減少と高齢化が進むなかで、都市機能を集約し、効率的な街づくりを目指す取り組みです。

不動産会社としても、市町村がどのような街づくりを進めようとしているのか、どのエリアに人口を集めたいのかを知っておくとよいでしょう。

目次[非表示]

コンパクトシティとは

コンパクトシティとは、街の機能をコンパクトにまとめること、あるいはそのような街のことを指します。居住地域が郊外に広がるのを抑え、生活圏を小さくまとめるコンパクトシティ化を進めている市町村が増えています。

居住地域だけでなく、商業施設や医療施設、公共サービスなどの都市機能を集約することもコンパクトシティの特徴です。

広いエリアに住民が点在していると、官民ともにサービスを効率よく提供できません。これが原因で住みにくい街になってしまうと人口が流出し、税収の減少や地域産業の衰退につながり、都市機能がさらに低下する悪循環に陥ります。

そこで、持続可能な街づくりを進めるために、さまざま都市でコンパクトシティ化が進められているのです。

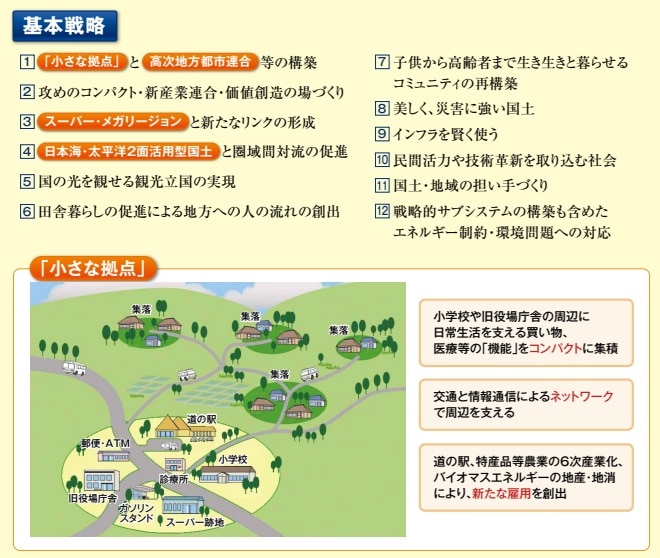

国土交通省は2014年、「国土のグランドデザイン2050 ~対流促進型国土の形成~」を公表。人口減少、高齢化が進行しており、特に過疎化が進む地方都市において、コンパクトなまちづくりを進めることが重要であるとしています

「国土のグランドデザイン2050」パンフレットより

(出典:国土交通省 「国土のグランドデザイン2050」パンフレット)

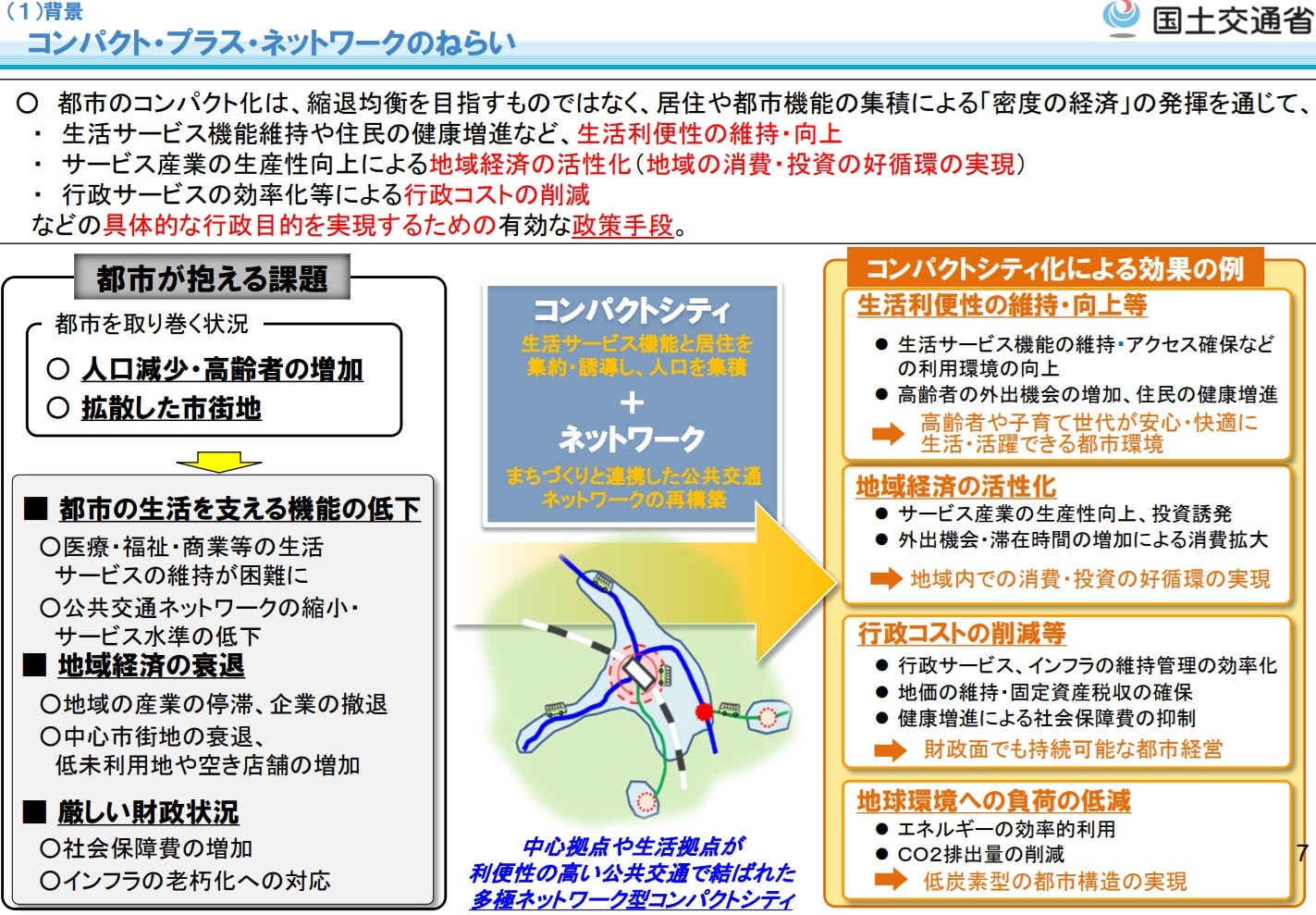

コンパクトシティ化を推進する狙いやメリット

人口減少と高齢化が進むなかで、特に地方都市においては官民ともに効率よくサービスを提供し、住みやすい街づくりを進める重要性が高まっています。

コンパクトな生活圏に、行政サービスだけでなく商業・医療・福祉などの生活を支える機能を配置できれば、移動が困難な高齢の方でも安心して暮らせるでしょう。実際に、富山市は路面電車を整備したりバスの路線を充実させたりして、車がなくても快適に暮らせる街づくりを進めています。

地域全体で見ても、コンパクトシティ化を推進することにより、以下のようなメリットが期待できます。

生活利便性の維持・向上 |

・生活サービス機能の維持やアクセス確保などによる利便性の向上 |

|---|---|

地域経済の活性金 |

・サービス産業の生産性向上、投資誘発 |

行政コストの削用 |

・行政サービス、インフラの維持管理の効率化 |

都市機能を特定のエリアに集中させることにより、そのエリアに居住する人々の健康増進や地域経済の活性化などが期待できます。自治体としても、行政コストの削減や税収の増加などを通じて、行政サービスの効率や質を向上させることが可能です。

都市が抱える課題とコンパクトシティ化による効果の例

国土交通省 コンパクトシティ政策についてより

(出典:国土交通省 コンパクトシティ政策について)

不動産会社が知っておくべき「居住誘導区域」

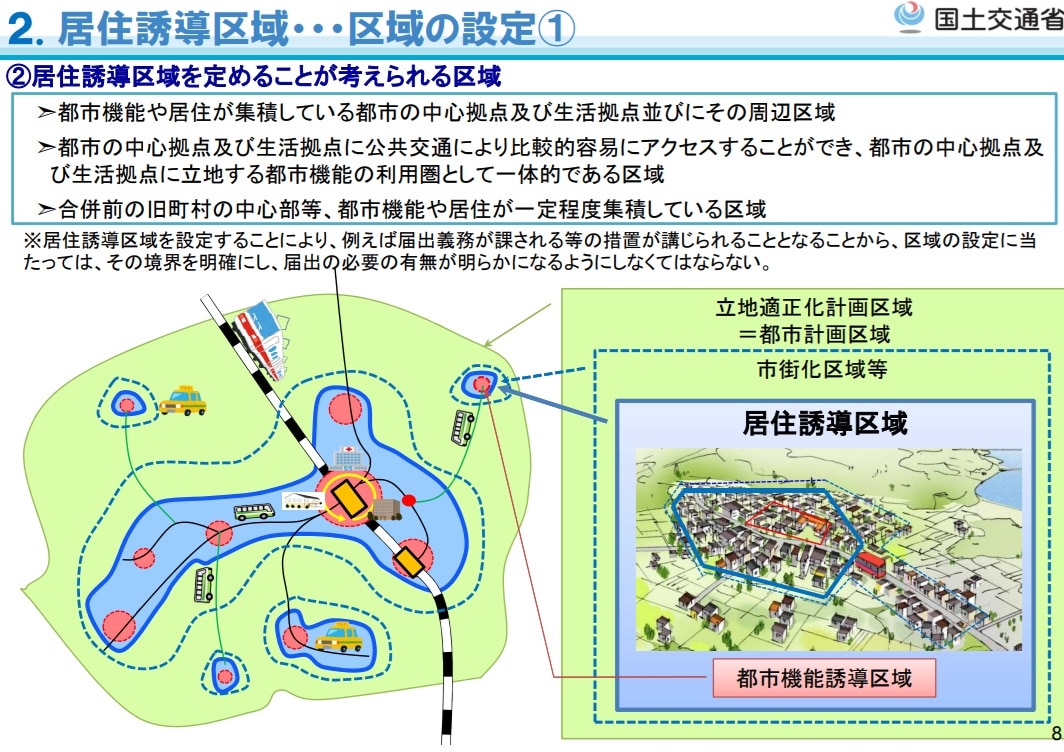

コンパクトシティ化を進めるにあたって、住む人を誘導するエリアが「居住誘導区域」です。不動産会社は、居住誘導区域の特徴や、具体的に該当するエリアを知っておくとよいでしょう。

居住誘導区域とは何か

居住誘導区域とは、簡単にいうと「人が住むのに適したエリア」として指定する区域です。コンパクトシティ化を進めるうえで、各自治体が策定する「立地適正化計画」に基づいて設定されます。

自治体としては、居住誘導区域に住民を誘導し、郊外にいる人口を区域内に移動させる意向があります。具体的に、居住誘導区域として定めると考えられる区域の特徴は以下のとおりです。

・都市機能や居住が集積している都市の中心拠点・生活拠点、その周辺区域

・都市の中心拠点・生活拠点に公共交通によって比較的容易にアクセスでき、都市の中心拠点・生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域

・合併前の旧町村の中心部のように、都市機能や居住が一定程度集積している区域

生活に便利な地域やインフラ整備がしやすい地域など、住みやすくコンパクトな都市を作りやすい区域が該当します。

国土交通省は、居住誘導区域について「居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域である」としています

(出典:国土交通省 都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要)

居住誘導区域に含まれない区域

住民の安全を脅かす地域や地域全体の持続可能な発展を確保するための区域は、居住誘導区域に含まれない区域として設定されます。具体的に該当する区域は、以下のとおりです。

・市街化調整区域

・建築基準法に規定される災害危険区域や、条例により住居用建築物の建築が禁止されている区域

・農業振興地域の整備に関する法律で定められる農地や採草放牧地

・自然公園法で規定される特別地域

・森林法の規定により指定された保安林の区域

・自然環境保全法で規定される特別地区

・土砂災害特別警戒区域

・津波災害特別警戒区域

・地すべり等防止法で規定される地すべり防止区域

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律で規定される急傾斜地崩壊危険区域

これらの区域は居住地として適さないため、今後人口の流出が起こると考えられます。

国土交通省は、工業専用地域や流通業務地区など、法令により住宅の建築が制限されている区域については居住誘導区域に指定することについて慎重に検討する必要があるとしています

コンパクトシティ化が不動産に与える影響

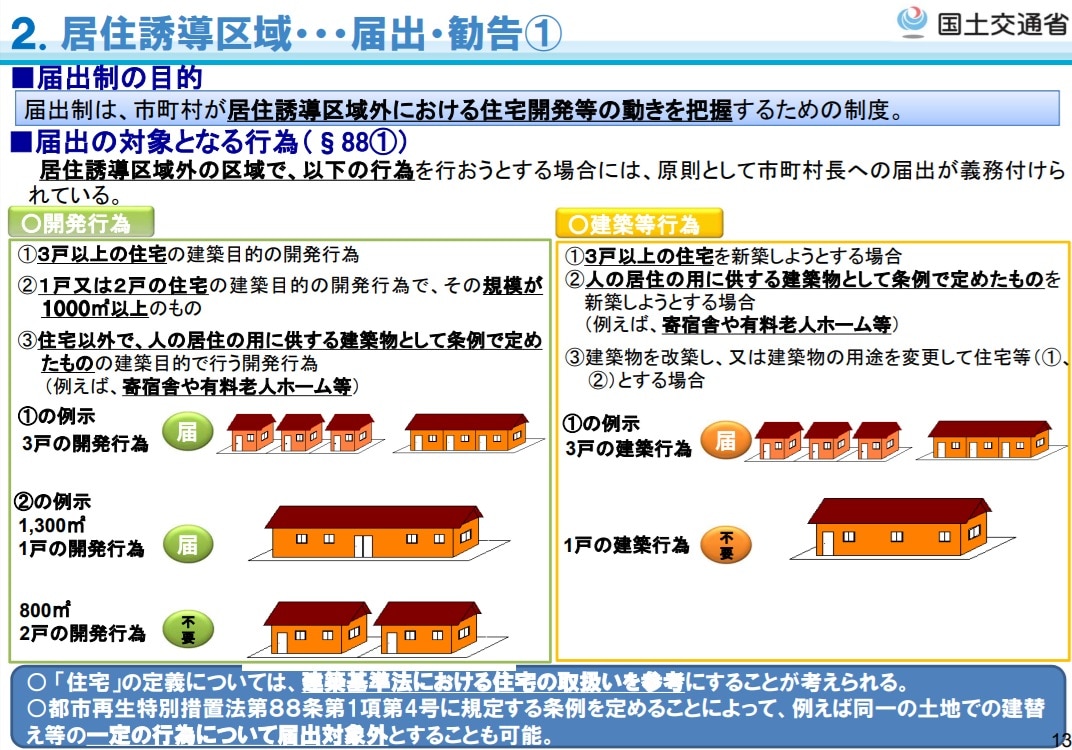

居住誘導区域外で開発行為を行おうとする場合は、原則として市町村長への届出が必要です。

また、自治体は居住誘導区域内への人口移動を促進するために、移り住む人に対して家賃補助や住宅購入費補助などの資金援助や税制上の支援を行うことがあります。不動産会社としては、必要な手続きやコンパクトシティ化が不動産価格に与える影響を知っておくとよいでしょう。

居住誘導区域外で住宅開発をする場合は届出が必要

居住誘導区域外で以下の開発行為か建築等行為をする場合は、着手する30日前までに、原則として市町村長への届出が義務付けられています。

開発行為 |

・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 |

|---|---|

建築等行為 |

・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 |

届出が義務付けられている理由は、自治体が居住誘導区域外における住宅開発の動きを把握することにあります。開発行為や建築等行為によって、居住誘導区域内への人口誘導に何らかの支障が生じると判断された場合、以下のような要請を受ける可能性があるため注意しましょう。

・開発行為等の規模を縮小する

・当該開発区域が含まれる居住誘導区域外の区域内の異なる場所で行う

・開発行為や建築等行為を居住誘導区域内において行う

・開発行為自体を中止する

不動産会社としても、区域全体が住みやすくなるよう環境整備に寄与することが望ましいため、必要に応じて自治体側と調整するとよいでしょう。

居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するため、開発行為などを行う場合は条件によって自治体への届出が義務付けられています

(出典:国土交通省 都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要)

居住誘導区域内外で価格・賃料に差が付きやすくなる

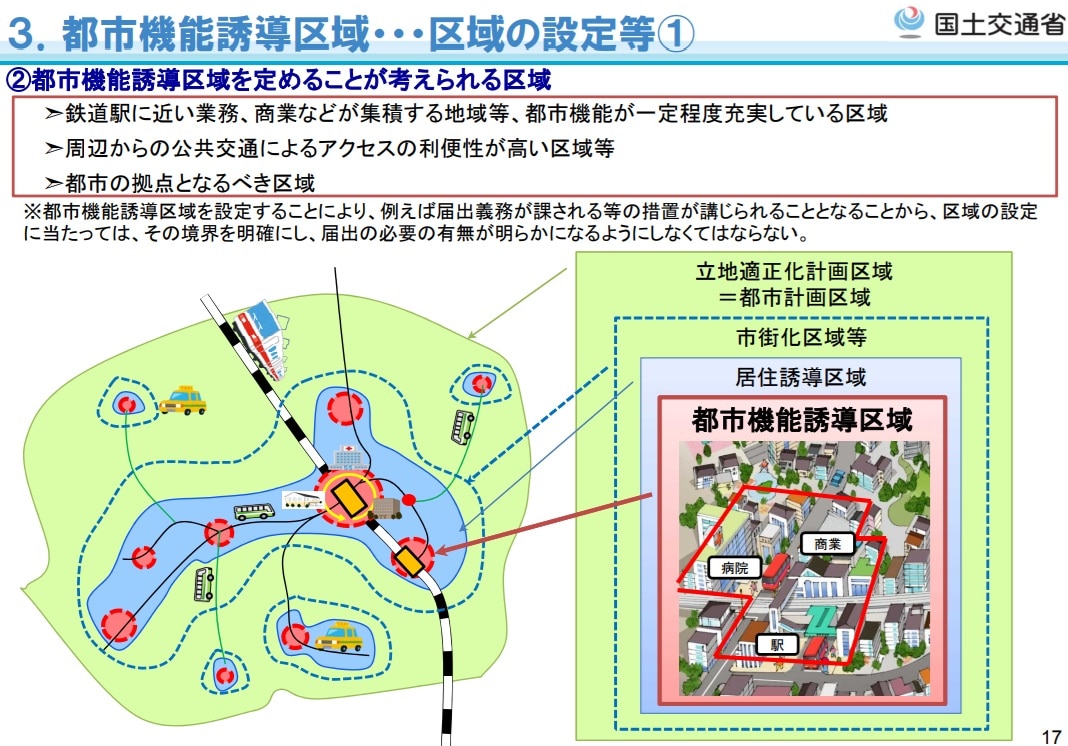

居住誘導区域は、行政や民間企業のサービスを効率良く受けられる区域です。また、居住誘導区域のなかには、商業・医療・福祉などの都市機能を集約する「都市機能誘導区域」が設定される可能性があります。

つまり、居住誘導区域や都市機能誘導区域は、最優先で住みやすい環境作りが進められる区域です。居住地としての需要が増えると考えられるため、不動産価格の上昇が見込まれるでしょう。

一方で、居住誘導区域外は、さまざまなサービスの提供やインフラの維持が困難になる恐れがあります。区域によって人気・不人気の差が生じやすくなるため、居住誘導区域の中と外では、不動産価格や賃料にも大きな差が出ると考えられるでしょう。

コンパクトシティ化が進められている自治体で不動産売買や賃貸事業を行っている不動産会社は、区域によって価格や賃料に差が生まれやすい点を念頭に置くとよいでしょう。

また、居住誘導区域は社会情勢の変化や地域の実情に応じて見直されることがあるため、最新情報のチェックが欠かせません。

都市機能誘導区域は、都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域のことです。医療施設や福祉、商業施設などの都市機能を誘導・集約し、都市機能が一定充実している区域となります

(出典:国土交通省 都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要)

まとめ

コンパクトシティ化は、都市機能を集約させることで、人口減少や高齢化に対応する戦略として、さまざまな自治体で進められています。住みやすい環境を維持し、官民のサービスを効率よく提供するために、今後も注目され続けるでしょう。

今後、居住誘導区域とそれ以外の区域では、住みやすさや人気度によって大きな差が生まれると考えられます。不動産会社は、コンパクトシティ化に伴う不動産価格や賃料、需要の変化などの影響について知っておきましょう。

■関連記事

≫ 第三次国土形成計画の内容は? 背景から重点テーマまでわかりやすく解説

≫ 東京の人口減はいつから?これまでの変化と2065年の未来予測を解説

≫ 消滅可能性自治体は全国に744自治体。人口減対策が急務

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。