住宅建築で注目を集めるCLTとは? メリット・デメリットや国の支援を解説

CLTとは、欧米を中心に普及している、強度や断熱性に優れた構造材です。日本でも国土交通省の告示によって中高層建築で使用しやすくなり、今後の普及が期待されています。

しかし、CLTがどのような材料であるかは、まだ十分に知られていないのが現状です。物件への導入を検討するにあたっては、建材としての特徴を正しく理解しておく必要があるでしょう。

本記事では、CLTの概要やメリット・デメリット、国の支援制度などをわかりやすく解説します。

目次[非表示]

- 1.CLTとは?

- 2.CLTのメリット

- 2.1.高い強度と寸法安定性

- 2.2.施工が早い

- 2.3.基礎の簡素化が可能

- 2.4.断熱性が高い

- 3.CLTのデメリット

- 4.CLT活用支援制度

- 4.1.JAS構造材実証支援事業

- 4.2.CLT活用建築物等実証事業

- 4.3.新築建築物のZEB普及促進支援事業

- 5.CLTの建築事例

- 6.まとめ

CLTとは?

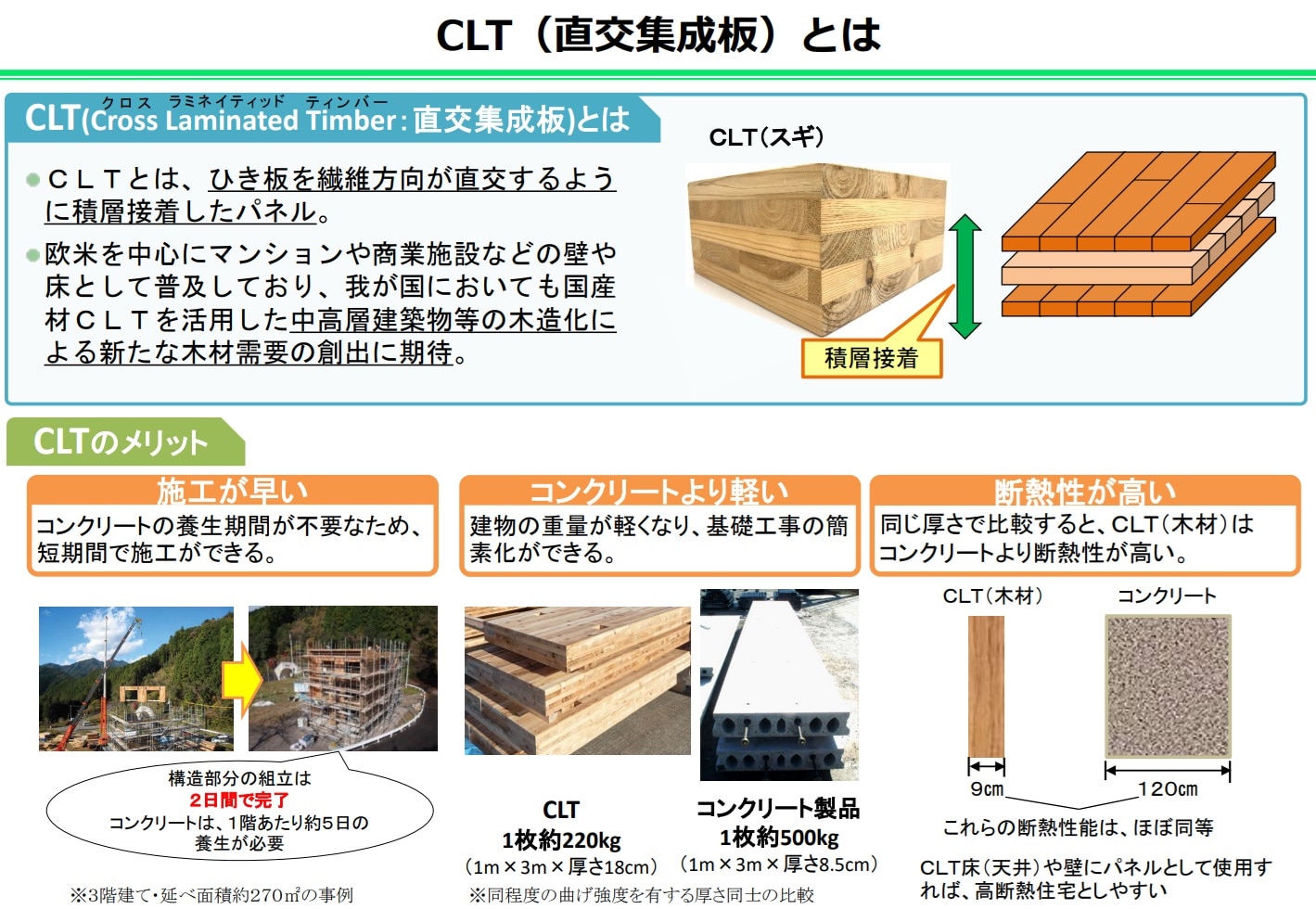

CLT(Cross Laminated Timber)とは、木材の板を繊維方向が直角になるように交互に重ねて接着した、厚みのある木質パネルです。

欧米を中心に発展し、優れた構造性能を生かして中高層のマンションやオフィスビル、商業施設などに幅広く利用されています。

日本では、2016年にCLTを用いた建築物の設計などに関する国土交通省の告示が公布されて以降、本格的な活用が広まりつつあります。CLTの普及は、国内の森林資源の有効活用にもつながり、林業の活性化にも貢献すると期待されています。

参考:国土交通省 CLTを用いた建築物の一般的な設計法等の策定について

CLTは、ひき板を繊維方向が直交するように積層接着したパネルです。近年活用が進んでいます

CLT建築のススメ方(日本CLT協会発行)

CLTのメリット

CLTを建物の材料として用いるメリットを解説します。建築する物件への採用を検討する際の参考にしてください。

高い強度と寸法安定性

CLTは、各層の木材の繊維方向を直交させることで、優れた強度を得ることに成功しています。さらにこの構造によって、木材特有の変形や割れを抑えられるため、従来の木材では難しかった高い寸法安定性も実現しています。

こうしたCLTの構造材としての高い性能が確認されたことを受け、2016年に国土交通省から、CLTを使った一般的な設計法が告示されました。

これにより、鉄骨造やRC造が主流だった中層建築物でも、CLTを構造材として使えるようになったのです。

施工が早い

CLTは工場で大判パネルとして製造され、現場での主な作業は組み立てとなるため、従来工法に比べて工期を大幅に短縮できます。

たとえば、延べ面積約270m2の3階建て建物の場合、RC造ではコンクリート打設後に各階ごとに約5日の養生期間が必要です。一方、CLTを使用すれば、構造部分の組み立てが2日程度で完了します。

短工期であることは、工事が天候の影響を受けにくいという利点にもつながり、予期せぬ工期延長のリスクを抑える効果もあります。

基礎の簡素化が可能

CLTを用いた建物は、基礎の簡素化が可能となり、基礎工事にかかるコストや工期を削減できます。

これは、CLTが同程度の曲げ強度を持つコンクリート製品に比べて約5分の1の重量しかなく、建物全体の重量を大幅に軽減できるためです。

建物自体が軽量になることで、地盤条件の悪い土地でも杭工事を簡略化できるケースがあり、建設コスト全体の抑制につながります。さらに、建物の軽量化によって、地震時の建物への負荷を軽減する効果も期待されます。

断熱性が高い

木材を使ったCLTは、ほかの材料に比べて高い断熱性能を備えています。たとえば、厚さ9センチのCLTは、約120センチの厚みのコンクリートと同等の断熱性能を持つほどです。

このため、床や壁、天井にCLTを使うことで、外壁の厚みを抑えながら外気温の影響を受けにくい高断熱の建物が実現できます。壁を厚くせずに済むため、コンクリートなどより室内空間を広く取りながら、断熱性を高めることができるのです。

もちろん、高断熱な建物は冷暖房に必要なエネルギーの削減にもつながり、光熱費を抑えることも可能になります。

賃貸物件であれば、快適な住環境とランニングコストの低さが、入居者への大きなアピールポイントになるでしょう。

CLTを幅広く活用しようと、国は「CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議」を設置。政府を挙げて取り組んでいます

内閣官房ホームページ CLT(直交集成板)とは

(出典:内閣官房ホームページ CLT活用促進のための政府一元窓口)

CLTのデメリット

メリットの多いCLTですが、主なデメリットが2つあります。CLTの採用を検討する際は、以下の点を十分に考慮しましょう。

施工会社が少ない

CLTは日本では比較的新しい構造材であり、設計や施工に精通した施工会社は限られています。

従来の木造建築とは異なる専門的な知識や技術が求められるため、特に地方では対応可能な施工会社を見つけるのに時間がかかることもあるでしょう。

建築計画がある程度具体化したら、できるだけ早い段階から依頼先の選定を始めることをおすすめします。

建築コストが高い

CLTは、国内での需要がまだ少なく、量産体制も十分に整っていないため、材料費が割高です。そのため、同じ規模のRC造と比べると、建築コストが高くなる傾向があります。

基礎工事の費用を抑えられるメリットはあるものの、建物の駆体にかかる費用が高額になってしまうのです。

さらに、CLTに対応可能な施工会社が少なく、見積金額の競争が起こりにくい点も高コストの要因でしょう。今後のさらなる普及とともに、コストの低減が期待されます。

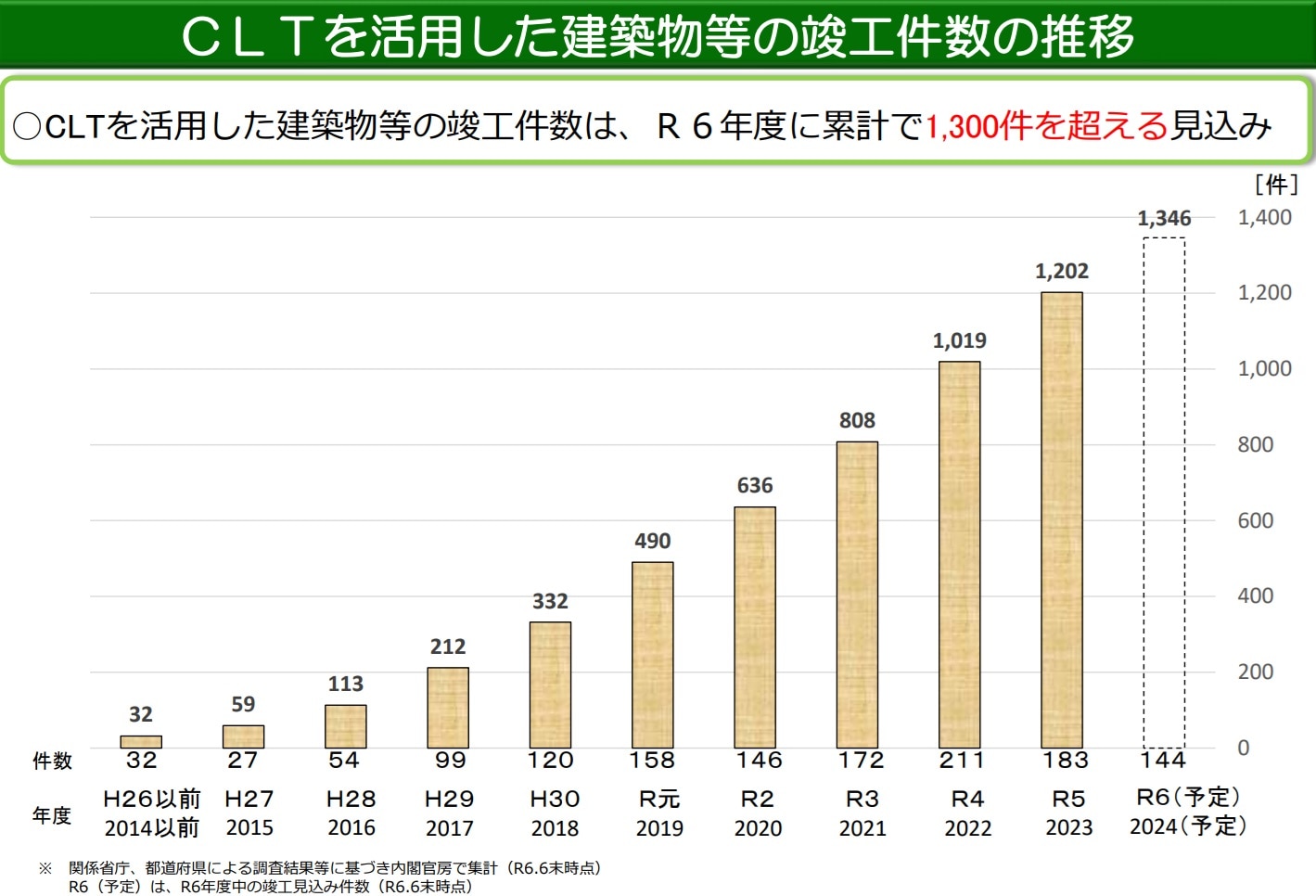

CLTはじょじょに普及してきているものの、依然として建設工事費がかさむことと工事情報の不足などの課題があるといえます

CLTを活用した建築物の竣工件数の推移(令和7年2月13日更新)

(出典:内閣官房ホームページ CLTを活用した建築物の竣工件数の推移(令和7年2月13日更新))

CLT活用支援制度

国はCLTの普及を促進するため、さまざまな支援事業を展開しています。物件の建築にCLTの導入を検討する際は、これらの制度の活用も視野に入れるとよいでしょう。

JAS構造材実証支援事業

JAS構造材実証支援事業では、CLTを含むJAS構造材の実証を目的に、該当する構造材を使った建物の建築費の一部を助成します。対象となる建物には、4階建て以上の共同住宅も含まれます。

助成費は、CLTを使用した建物の場合1m3当たり13万円です。ただし、申請1件当たり1,500万円(延べ床面積が3,000m2を超える場合は3,000万円)が上限となっています。

また補助を受ける際は、JAS構造材の利用実態や課題に関する調査に協力する必要があります。

参照:一般社団法人 全国木材組合連合会「JAS構造材実証支援事業」

CLT活用建築物等実証事業

CLT活用建築物等実証事業では、CLTを用いた建築物の実証を目的として、建物の設計や施工にかかる費用の一部を助成します。

対象の建物には4階建て以上の共同住宅も含まれており、建築費などのうち10分の3または2分の1までが助成されます。助成を受けるには、建物の設計や部材性能に関する実証データの収集・分析に協力する必要があります。

参照:木構造振興株式会社/公益財団法人日本住宅・木材技術センター「令和6年度補正 CLT活用建築物等実証事業」

新築建築物のZEB普及促進支援事業

新築建築物のZEB普及促進支援事業は、新築建物をZEB(Net Zero Energy Building)化するための費用を補助する制度です。

ZEBとは、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指した建物で、高効率設備や省エネ機器の導入費用が最大で2分の1まで補助されます。

この事業では、CLTを使用する建築計画に対して優先的な採択枠が設けられています。住宅は対象外ですが、事務所や飲食店などの賃貸物件であれば補助を受けることが可能です。

参照:環境省「ZEB PORTAL」

CLTの建築事例

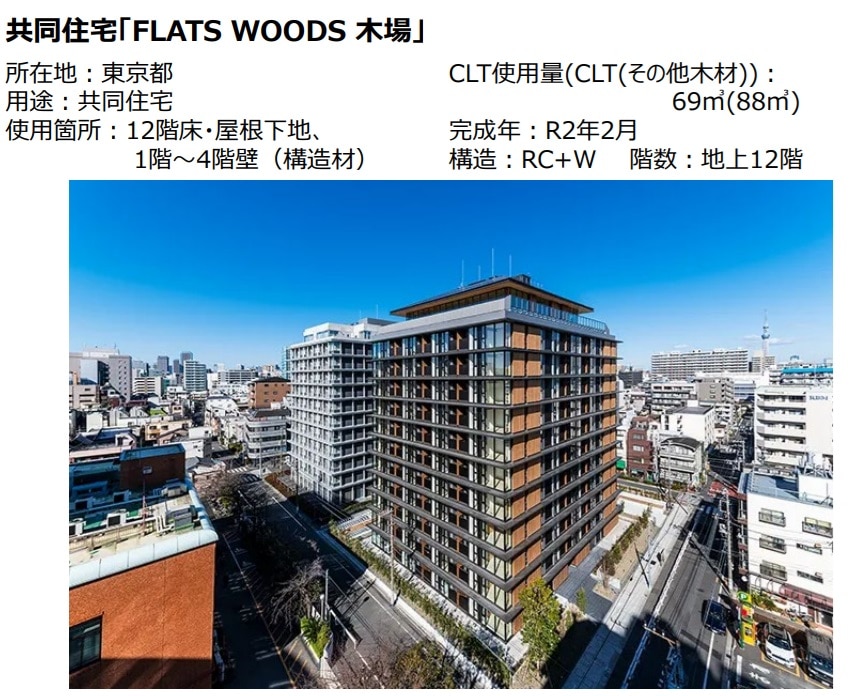

CLTを導入した建築事例のひとつに、東京都の共同住宅「FLATS WOODS 木場」があります。地上12階建てで、RC造と木造の混構造です。

CLTは、12階部分の床や屋根下地、さらに1階から4階までの壁の構造材として使用されています。従来はRC造が主流だった規模の建物ですが、国土交通省の告示によってCLTの導入が容易になったことで実現した好例といえるでしょう。

共同住宅「FLATS WOODS 木場」。ホームページにはほかにも中層、高層、商業施設など幅広い事例が紹介されています

内閣官房ホームページ CLTを活用した建築物の事例

(出典:内閣官房ホームページ CLTを活用した建築物の事例)

参考:一般社団法人 日本CLT協会 利用例集(建築)

まとめ

CLTは、木材の繊維方向を直交させて接着したパネル状の木質構造材で、高い強度や寸法安定性、優れた断熱性、工期の短縮など多くのメリットがあります。

一方で、施工会社の不足やコストの高さといった課題もありますが、国の支援事業を活用すれば、ある程度コストを抑えることが可能です。

今後、支援制度の利用が進み、CLTがさらに普及することで、対応できる施工会社も増えていくことが期待されます。

≫ 【2025年】子育てグリーン住宅支援事業を解説。補助額や交付要件は?

≫ 東京都の太陽光発電設置義務化(2025年4月)。対象者や内容、助成金を解説

≫ 普及が加速度的に進むZEH賃貸 そのメリット&デメリットとは

≫ 2025年4月から省エネ基準適合義務化開始! まずは4月からはじまる省エネ性能ラベル表示制度を確認

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。