東京都の新防火地域とは? 防火地域・準防火地域との違いや注意点を解説

新防火地域とは、東京都が独自に定める防火地域です。災害時の安全確保を目的に、火災の延焼リスクが高い木造住宅密集地域を対象に指定されています。

該当地域に建てる建築物は、定められた耐火性能を備える必要があり、建築費用や建物構造などに影響する可能性があります。

本記事では新防火地域の概要と、地域内に建物を建築する際の条件や注意点などを解説します。

目次[非表示]

- 1.新防火地域とは?

- 2.新防火地域と他の防火地域の違い

- 3.耐火建築物・準耐火建築物・防火構造とは?

- 4.建築時の注意点

- 4.1.費用が高額化しやすい

- 4.2.設計の自由度が下がる

- 5.新防火地域のメリット

- 5.1.建ぺい率が10%緩和される可能性がある

- 5.2.火災保険料の割引がある

- 5.3.助成金を受けられる場合がある

- 6.まとめ

新防火地域とは?

新防火地域とは、新たな防火規制区域のことで、東京都の条例によって定められた防火地域の一種です。都内の木造密集地域における、災害時の安全確保と建築物の不燃化促進を目的に定められました。2019年4月1日に施行されており、建築行為(工事着手)を行う際に適用されます。

都市計画法における防火地域と準防火地域の中間的な位置付けになっており、災害発生時の危険性が高いと都知事が判断した地域が指定されます。

対象となる地域に建てる建築物は、定められた耐火構造にし、耐火性能を強化する必要があります。

新防火地域は、都知事により指定されます。新たな防火規制の指定区域図は、東京都のホームページで参照することができます

新防火地域と他の防火地域の違い

火災の延焼を防ぐために定められた地域には、新防火地域のほか、都市計画法に基づく防火地域や準防火地域があります。

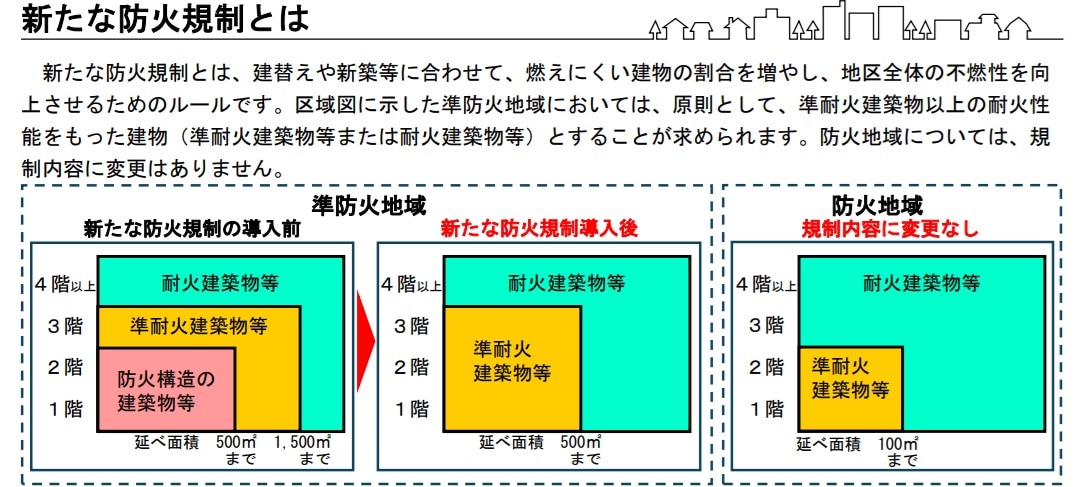

これらの中で防火規制が最も厳しいのは防火地域であり、それに次いで厳しいのが新防火地域です。準防火地域は、3つの中では最も規制が緩やかです。各地域で求められる建築物の防火性能は以下のように異なります。

新防火地域

建築物が延べ面積500m2超、または地階を除く階数が4階以上の場合、耐火建築物等で建築する必要があります。

ただし、延べ面積500m2以下で地階を除く階数が3階以下の建築物は、準耐火建築物等での建築が可能です。また、50m2以下で平屋建ての付属建築物は、防火構造にすることで建築ができます。

防火地域

建築物が延べ面積100m2超、または階数が3階以上※の場合、耐火建築物等で建築する必要があります。

ただし、延べ面積100m2以下で2階建以下※の建物は、準耐火建築物等での建築が可能です。また、50m2以下で平屋建ての付属建築物は、防火構造にすることで建築ができます。

※地階か否かは問いません。

準防火地域

建築物が延べ面積1,500m2超、または地階を除く階数が4階以上の場合、耐火建築物等で建築する必要があります。

ただし、延べ面積1,500m2以下で地階を除く階数が3階以下の建築物は、準耐火建築物等での建築が可能です。また、500m2以下で地階を除いて2階建て以下の建築物は、防火構造にすることで建築ができます。

地域の不燃性を高めるために、建て替えなどの際に耐火性を持った建築物を建てることが求められています。練馬区「新たな防火規制の導入より」

耐火建築物・準耐火建築物・防火構造とは?

各防火地域で求められる「耐火建築物」「準耐火建築物」「防火構造」とは、建築基準法で定められた建築物の防火性能に関する基準です。ここでは、それぞれの概要について解説します。

耐火建築物

耐火建築物とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段といった主要構造部が、火災に強い「耐火構造」で作られた建築物のことです。

耐火構造とは、通常の火災が収まるまで建物の倒壊や延焼を防ぐ構造のことで、1〜3時間の加熱に耐える性能を持ちます。

準耐火建築物

準耐火建築物とは、壁や柱、床などの主要構造部が「準耐火構造」で作られた建築物のことです。

準耐火構造とは、通常の火災による延焼を抑えるために必要な性能を備えた構造で、45〜60分間の加熱に耐えることができます。

防火構造

防火構造とは、火災による延焼を防ぐために、建築物の外壁や軒裏を一定の耐火性能を持つ構造で作ることを指します。通常の火災において、30分間の加熱に耐える性能を持ちます。

耐火建築物と準耐火建築物。国土交通省 建築基準法制度概要集より

建築時の注意点

新防火地域では、耐火建築物や準耐火建築物といった、通常とは異なる仕様の建築物を建てる必要があります。そのため、建築計画を進める際には次の2点に十分注意しましょう。

費用が高額化しやすい

耐火建築物や準耐火建築物を建てる場合は、国の認可を受けた防火建材を使用し認定された工法を採用する必要があります。さらに、外壁の開口部には、防火戸などの防火設備を設置しなければならないケースもあります。

これらの建材や設備は、一般的な建築物用に比べて高額なことが多く、建築費用が高額になる可能性があります。

設計の自由度が下がる

耐火建築物や準耐火建築物では、火災時の炎や煙の拡大を防ぐため、内部を定められた基準に従って防火区画として分ける場合があります。そのため、間取りの自由度が制限されてしまうかもしれません。

また、屋根や外壁に加え、建物の条件によっては、内装材にも不燃材など特定の建材を使用する場合があります。これにより、建物のデザインなどの自由度が下がる恐れがあります。

新防火地域のメリット

新防火地域での建築には注意点もありますが、建物の規模や資金面でのメリットも期待できます。

次に紹介する3つのポイントを踏まえながら、建築を検討してみましょう。

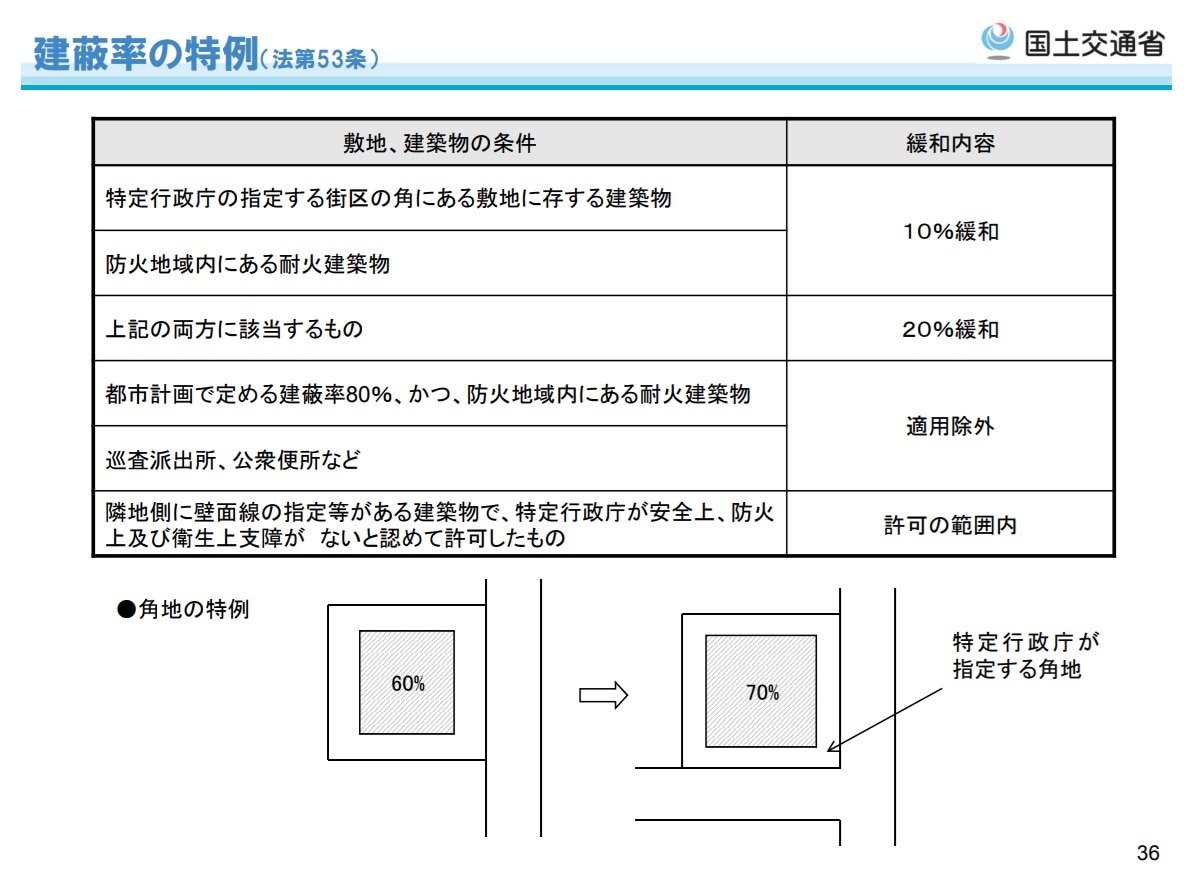

建ぺい率が10%緩和される可能性がある

新防火地域は、火災の延焼リスクが高いエリアが指定されるため、もともと防火地域や準防火地域に指定されていた場合も少なくありません。この2つの地域では、耐火建築物や準耐火建築物を建てる場合に建ぺい率が10%緩和されます。

そのため、新防火地域において建築を行う場合、防火地域や準防火地域と重複すれば、建ぺい率が10%緩和される可能性があります。

建ぺい率が緩和されると、同じ敷地面積に対してより広い建物を建てることが可能になります。賃貸住宅などの収益物件では、部屋数や居室面積を増やせるため、収益性の向上が期待できるでしょう。

ただし、建ぺい率緩和は、あくまで防火地域や準防火地域に対する措置です。新防火地域の指定のみを受けている地域では、適用されない可能性があるため注意してください。

建蔽率の特例(法第53条)

火災保険料の割引がある

新防火地域内で、耐火建築物や準耐火建築物を建てる場合、火災保険料の割引を受けられる可能性があります。

保険会社は、建物の構造や防火性能に応じて保険料率を設定しています。耐火建築物や準耐火建築物は火災リスクが低いと評価され、保険料が割引される場合があるのです。

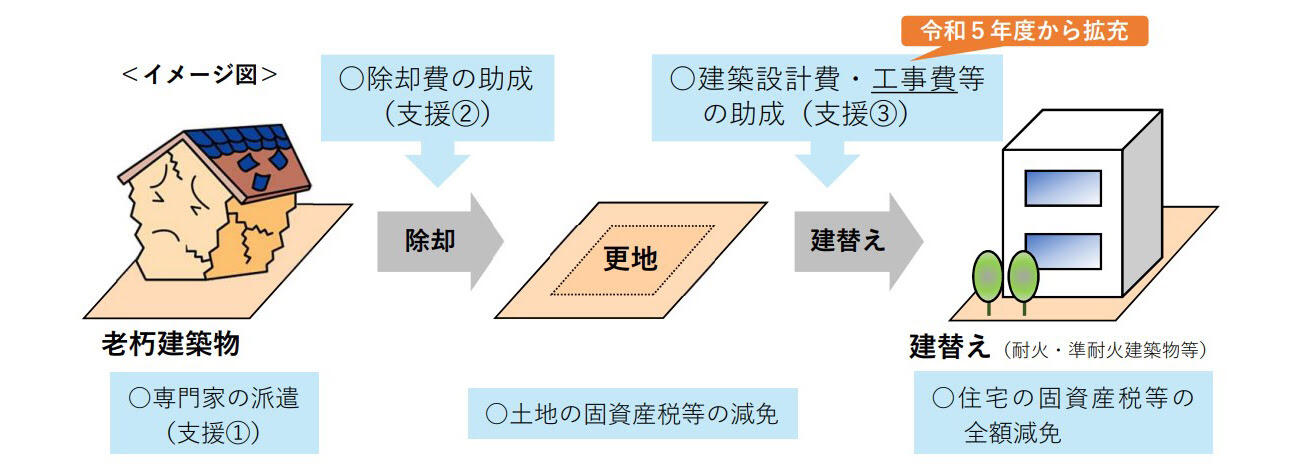

助成金を受けられる場合がある

都内において、新防火地域は木造住宅密集地域のうち、火災のリスクが特に高い場所を中心に指定されています。

このような場所は、東京都が指定する「不燃化特区」に併せて指定されている場合があります。不燃化特区に該当すると、各種助成制度を利用できる可能性があります。

たとえば、老朽化した建物の解体費用や、建て替えに必要な設計費・工事費などに対し、条件を満たすことで助成金の支給を受けられます。

≫ 木造住宅密集地域とは? 東京都の取り組みと不動産取引時の注意点

不燃化特区内の支援制度の概要。東京都不燃化ポータルサイト 不燃化特区制度

まとめ

新防火地域は、災害時の安全確保と建築物の不燃化を促進することを目的に、東京都が独自に定めた防火地域です。

火災リスクの高い木造密集地などを中心に指定されており、建物を建てる際には準耐火建築物以上の耐火性能が求められます。

そのため、建築コストの上昇や、設計の自由度に一定の制限が生じる可能性がある点に注意が必要です。

一方で、建ぺい率の緩和や火災保険料の割引、各種助成金の活用といったメリットもあり、賃貸物件を建てる計画なら収益性の向上が期待できます。制度や規制条件を正しく理解し、顧客に対し的確な提案ができるように備えておきましょう。

■関連記事

≫ 管理物件に感震ブレーカーは必須? 設置時の注意点や補助金制度を解説

≫ 危険なブロック塀の特徴とは? 安全性を確認する方法や利用できる助成金制度を解説

≫ 2025年4月から4号特例縮小。不動産業界への影響は?

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧