避雷針(避雷設備)の点検方法・点検項目は? 発生する費用も解説

建物の安全性を確保するうえで、避雷針の適切な設置と管理は重要です。高さ20mを超える建築物には法的に設置義務があるため、正しい知識を持って点検や保守を行う必要があります。

この記事では、避雷針の基礎知識や具体的な点検方法、法定耐用年数などを解説します。

避雷針とは何か

避雷針とは、落雷による建物への被害を防ぐための防雷システムで、受雷部(じゅらいぶ)・引き下げ導線・接地極の3つの主要部品から構成されています。正式には「避雷設備」と呼ばれ、雷を安全に地中へ誘導する役割を果たします。

東京消防庁の資料によると、適切に設置された避雷設備は落雷エネルギーを効率的に地中に逃がし、建物の安全性を大幅に向上させます。

具体的には、建物の最も高い位置に設置された受雷部が落雷を受け、引き下げ導線を通じて接地極へと電流を流す仕組みです。これにより、建物やその内部の人・動物・財産を、落雷による火災・感電・破損などの被害から守ります。

このように、避雷針は雷被害のリスクを大幅に減らす重要な安全設備です。

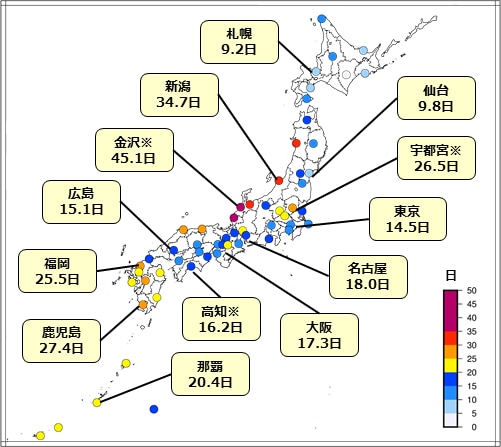

気象庁による年間の雷日数(1991~2020年の30年間で雷を観測した日の合計数の平均値)。日本全国で雷が発生しており、建物を守るためにも避雷設備の設置は重要であると考えられます

参考:気象庁 雷の観測と統計

避雷針の設置義務

建築基準法第33条により、高さ20mを超える建築物には、避雷針(避雷設備)の設置が義務付けられています。

具体的には「高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない」と明記されています。

そのため、高さ20mを超えるマンションや商業ビルなどの管理会社は、適切な設置と管理を行わなければなりません。一方で、一戸建て住宅や低層マンション、アパートなどは高さが20m以下である場合がほとんどのため、設置義務の対象外となるのが一般的です。

ただし、設置義務がない建物でも、立地条件や周辺環境によっては自主的な設置を検討する価値があります。特に雷の発生頻度が高い地域や、周辺に高い建物がない場合は、落雷による建物の損壊や人的被害が発生するリスクがあるためです。

気象庁「雷」による災害

避雷針の点検義務と点検項目

避雷針の点検については、法律で明確な頻度が定められているわけではありません。しかし、JIS規格では年1回の点検が推奨されています。そのため、実務上は毎年定期的な点検を実施するのが一般的です。

なお、主な点検項目は以下のとおりです。

外観点検 | ・受雷部の腐食やさび ・受雷部の変形の有無 ・引下げ導線の固定状況 ・絶縁状態の確認 ・端子箱や接続部の損傷・腐食の有無 ・接続部分のゆるみやひび割れの有無 |

電気的特性の測定 | ・接地抵抗値の測定(10Ω以下が基準値) ・電気的な接続が正常に機能しているかの確認(導通試験) |

点検項目の中でも、接地抵抗値の測定は避雷設備の性能を評価するために重要です。値が10Ωを超えると基準不適合となり、雷の電流を十分に地中へ逃がせない可能性があります。

そのままにしておくと落雷時に建物や内部設備への被害リスク、場合によっては火災などの危険が高まります。基準を満たさなくなったら、早い段階で交換を検討しましょう。

近年、全国でゲリラ豪雨が発生しており、落雷数は増加傾向にあります。定期点検を実施し安全性を確認しておきたいものです

避雷針の法定耐用年数

避雷針の法定耐用年数は、15年と定められています。ただし、これは減価償却における税務上の耐用年数であり、実際の使用可能期間とは異なります。

また、実際の寿命は、避雷針の設置環境によって大きく左右される点に注意が必要です。

たとえば、塩害地域では海塩粒子による腐食が進行しやすく、15年よりも早い時期に交換が必要になる可能性があります。また、強風地帯では物理的な負荷により、部品の疲労や損傷が早まりやすい傾向があります。

さらに、落雷を受けた回数も耐用年数に影響を与える点に注意が必要です。直撃雷を受けた避雷針は、見た目に問題がなくても内部にダメージを受けている場合があります。

設置から15年程度経過している避雷針は、専門の会社による詳細な点検を受けたうえで、修理や交換を検討しましょう。

避雷針が劣化していると、いざというときに建物を被害から守ることが出来なくなってしまいます。法定耐用年数と設備の劣化状況は異なるため、専門家による点検で確認する必要があります

交換したほうがよい避雷針の例

以下のような状況が確認された避雷針は、交換を検討する必要があります。

・設置から15年以上経過している場合

・主要部品に「腐食」「さび」「変形」「部品のゆるみ」「ひび割れ」などがある

・支持管の先の突針がずれている

・配線が波打っている

・接地抵抗の基準値(10Ω以下)を満たさなくなった

・落雷を受けた経験がある

・過酷な環境(塩害地域や強風地帯など)に設置されている

設置から15年以上経過している場合は、経年劣化により主要部品に腐食・さび・変形が見られる場合があります。部品のゆるみやひび割れがある場合も、交換の目安です。

過去に落雷を直接受けた経験がある場合は、見た目に異常がなくても内部損傷の可能性があります。塩害地域や強風地帯などの過酷な環境で設置されている場合も、通常より早期の交換を検討しましょう。

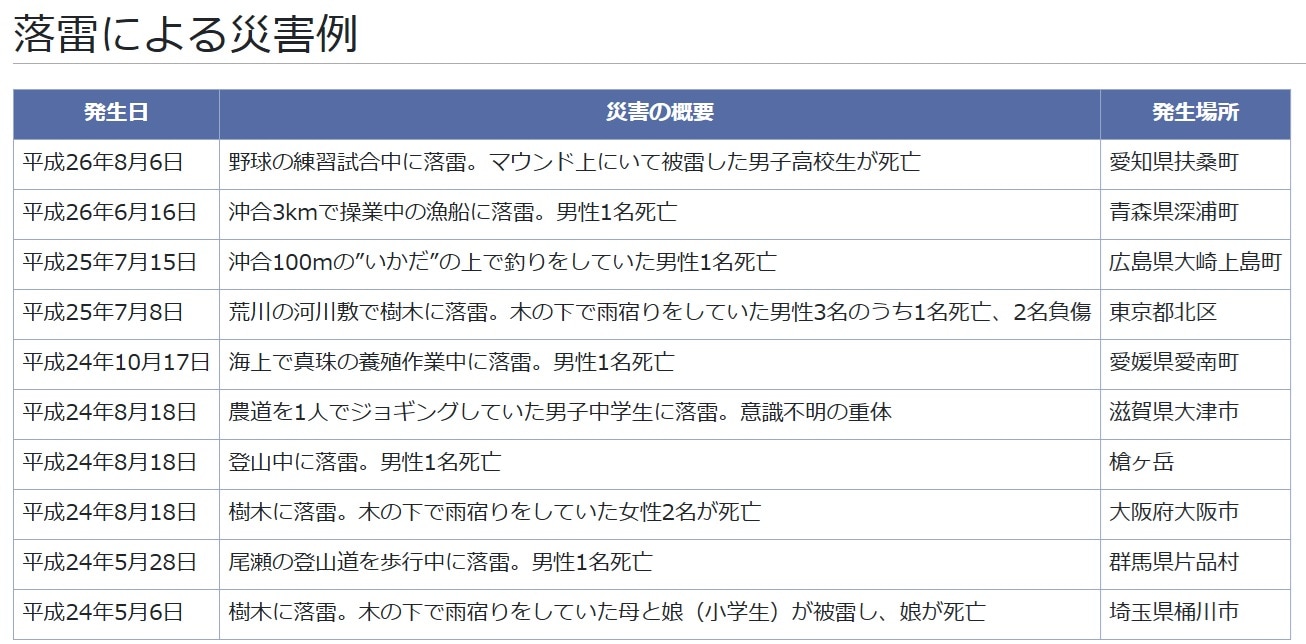

気象庁 落雷による災害例。落雷被害は各地で発生しており、今後、温暖化の影響を受け増える可能性が懸念されます

参考:気象庁 落雷による災害例

避雷針の点検費用

専門の会社に依頼する場合、避雷針の点検費用は3万円~5万円程度が相場です。ただし、点検内容や建物の規模、依頼する会社によって費用は変動します。

基本的な外観点検と接地抵抗測定を含む標準的な点検の場合、一般的な相場での実施が可能です。ただし、高層建築物や構造が複雑な建物では、作業の難易度が上がるため費用も高くなる傾向があります。

詳細な電気的測定や部分的な修理が必要な場合は、追加費用が発生する点に注意しましょう。また、特殊な機材や作業員の増員が必要になる場合は、費用が上昇する可能性があります。

費用を抑えるためには、複数の会社から見積もりを取得し、点検内容を明確にすることが効果的です。また、定期的なメンテナンス契約を結ぶことで、単発依頼よりも費用を削減できる場合もあります。

なお、避雷設備の点検を実施した際は以下の内容を適切に記録・保管しましょう。

・実施日時

・点検者

・点検結果

・測定値

・不具合とその対応内容

適切な記録管理は、設備の劣化傾向の把握や、計画的な保守、交換時期の判断に役立ちます。

点検の結果によっては交換やメンテナンスが必要になるケースもあります。適切な維持管理のため、点検結果はしっかりと記録しておくとよいでしょう

まとめ

避雷針は、建物と人命を守る重要な安全設備です。高さ20mを超える建築物では法的な設置義務があり、適切な管理が求められています。

点検については推奨に基づき、主に外観確認と電気的特性の測定を年に1回行いましょう。特に接地抵抗値は10Ω以下を維持する必要があり、これを超えた場合は早急な対応が求められます。

法定耐用年数は15年ですが、設置環境や落雷経験によって実際の交換時期は前後します。適切な点検と保守により、避雷針の機能を長期間維持し、建物の安全性を確保していきましょう。

■関連記事

≫ エレベーターの保守点検|メンテナンス会社の選び方から補助金まで解説

≫ 10年超の建物は要注意! 外壁調査義務の対象建物や外壁、調査時期などを解説

≫ マンションの共用部をLEDに替えるメリットは? 節電効果や利用できる補助金を紹介

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。