東京都が推進する「アフォーダブル住宅」とは? 入居条件や建物の要件を解説

相場より安い家賃で入居できるアフォーダブル住宅は、東京都がファンドを創設し、子育て世帯などの住まい確保を支援する取り組みの一環です。

このファンドは、民間の資金と住宅供給に関するノウハウを活用する仕組みであり、今後は賃貸市場におけるアフォーダブル住宅の普及拡大も期待されています。

本記事では、アフォーダブル住宅の定義やファンドの概要、入居者や建物の条件などをわかりやすく解説します。

目次[非表示]

アフォーダブル住宅とは?

アフォーダブル住宅とは「affordable」という英語の「手ごろな価格」に由来しており、周辺の相場よりも安い家賃で入居できる住宅を指します。

東京都は、この手頃な家賃で住めるアフォーダブル住宅を増やすことで、子どもを望む世帯が安心して子育てできる環境を整えることを目指しています。

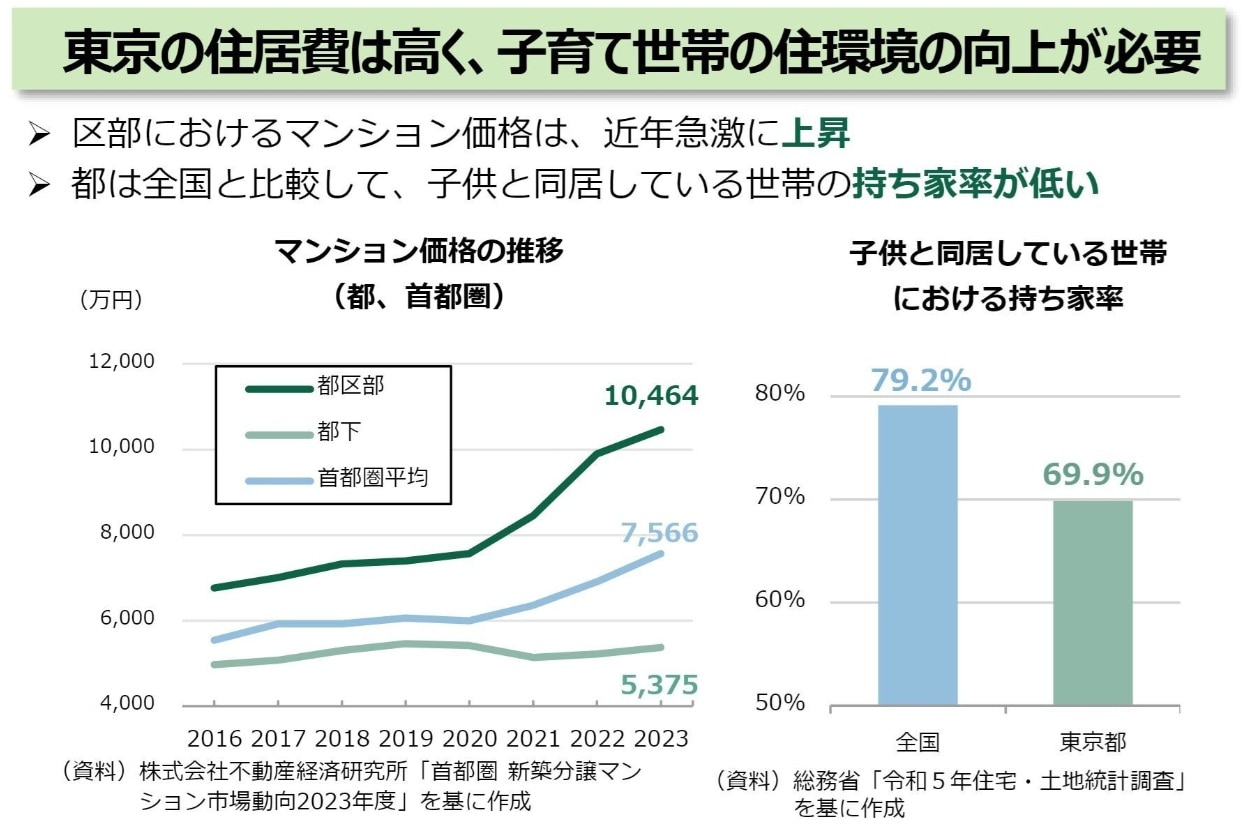

近年は住宅価格の上昇に加え、都内の家賃も高止まりしており、共働き世帯でも十分な広さの住まいを確保することが難しい場合が増えているのが実情です。こうした住まいの確保の難しさは、子育ての大きなハードルとなっており、少子化の一因であると指摘する声もあります。

そこで、アフォーダブル住宅の供給が進むことで、子育て世帯が安心して暮らせる住環境が整い、少子化の抑制が期待されます。

2025年1月31日の東京都知事会見においてアフォーダブル住宅の供給により「子育て世帯などが安心して暮らせる住環境の確保を強力に推進してまいります」と発表しています

(出典:2025年1月31日 東京都知事会見)

総額約200億円。官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンドの概要

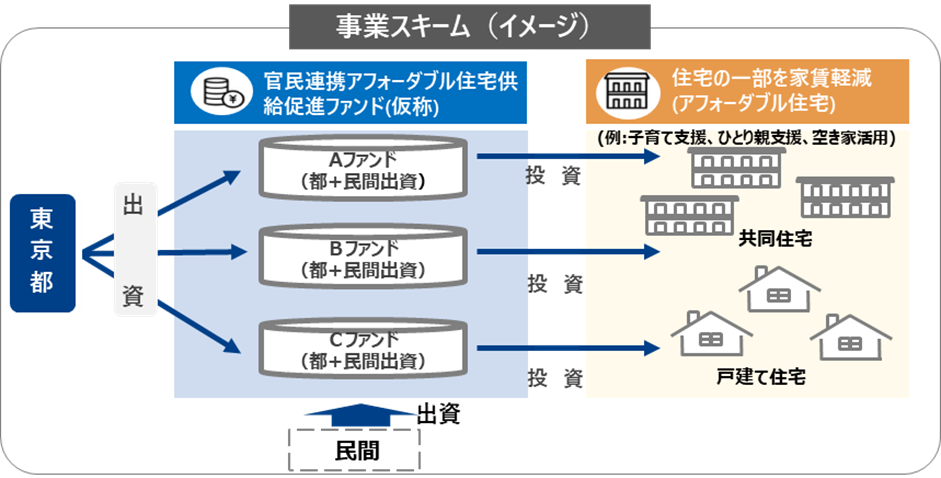

東京都は、民間の資金や住宅供給に関するノウハウを活用し、アフォーダブル住宅を安定的に供給するために「官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンド」を創設しました。

このファンドでは東京都と民間企業が資金を出し合い、対象となる賃貸物件に投資することで、入居者が負担する家賃を抑えることを目指します。

都は最大100億円を出資し、民間側も同額以上を出資することで、総額約200億円規模の投資を目標としています。

ファンドの運営体制

実際の投資資金の運用や物件の選定、不動産の取得、管理などは、東京都が公募で選定する民間の運営事業者が行います。

運営事業者の応募資格としては、「ファンドの運営事業者としての実績を有すること」「第二種金融商品取引業や投資運用業といった必要な法的要件を備えていること」などが定められています。

一方の東京都はファンドの投資委員会などにオブザーバーとして参加し、運営状況や住宅の供給状況をモニタリングします。さらに、運営事業者との意見交換を通じて、事業の方向性や進捗を把握する予定です。

このような運営体制により、「子育て世帯が安心して住まいを確保できるようにする」という制度の目的が着実に達成されているかを確認することができます。

官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンドのスキーム図。東京都ホームページより

(出典:東京都 官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンド)

利回りと家賃の考え方

アフォーダブル住宅は、周辺相場より家賃が低いことが条件です。そのため、民間の運営事業者にとっては、一般的な不動産投資よりも利回りが低くなる点が懸念材料だといえます。

これに対し東京都は、都の出資分については民間より低い利回りに設定できるとしています。これにより、運営事業者の利回りを向上させ、積極的に投資を行えるように配慮しています。

こうした仕組みによって、社会的意義と事業性の両立を図り、民間の参画を促しているのです。

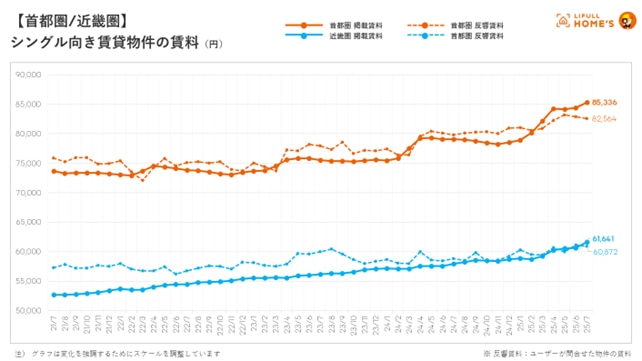

近年、特に都市部では賃料が上昇傾向にあり、LIFULL HOME'Sマーケットレポート (2025年7月)では、首都圏、近畿圏で計測開始以降の最高掲載賃料を更新しました

参考:【賃料動向】 首都圏・近畿圏の賃料が「過去最高」を更新、東京・大阪・福岡では前年比1割超の賃料上昇に| LIFULL HOME'Sマーケットレポート (2025年7月)

入居者や住宅の条件

現在、アフォーダブル住宅の入居対象は、18歳未満の子どもを養育する子育て世帯などと定められています。一方で、アフォーダブル住宅として供給するには、家賃が近隣の同種賃貸住宅より安く、入居者にとって借りやすい水準であることが条件です。

また、建物の主な条件は次のようになっています。

建物の主な条件

・東京都内に立地していること

・床面積(共同住宅の場合は住戸専有面積)が原則45m2以上であること

※居間・食堂・台所などを共同利用する十分なスペースがある場合は40m2以上でも可

・原則として1981年6月1日以降に確認申請を行い、確認済証を交付されていること

※それ以前の建物は、耐震性が確認されていることが条件

・子どもの安全確保や快適な子育てに配慮した設備を備えていることが望ましい

・賃貸住宅が主な用途であること(不動産の種類や築年数は問わない)

これまでの動きと今後のスケジュール

官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンドは、運営事業者の募集からファンドの組成まで、段階的に進められます。

2025年6月に運営事業者の募集要項が公表され、6月25日から7月29日まで応募が受け付けられました。その後、8月にかけて一次審査が行われ、10月までにファンド調査専門機関による適正調査が実施されます。

続いて、2025年11月までに運営事業者の選定が行われ、選ばれた事業者は2026年2月から3月にかけて、東京都を含む関係当事者と組合契約を締結する見込みです。

同じ時期に東京都による出資も実行され、ファンドが正式に組成される予定となっています。

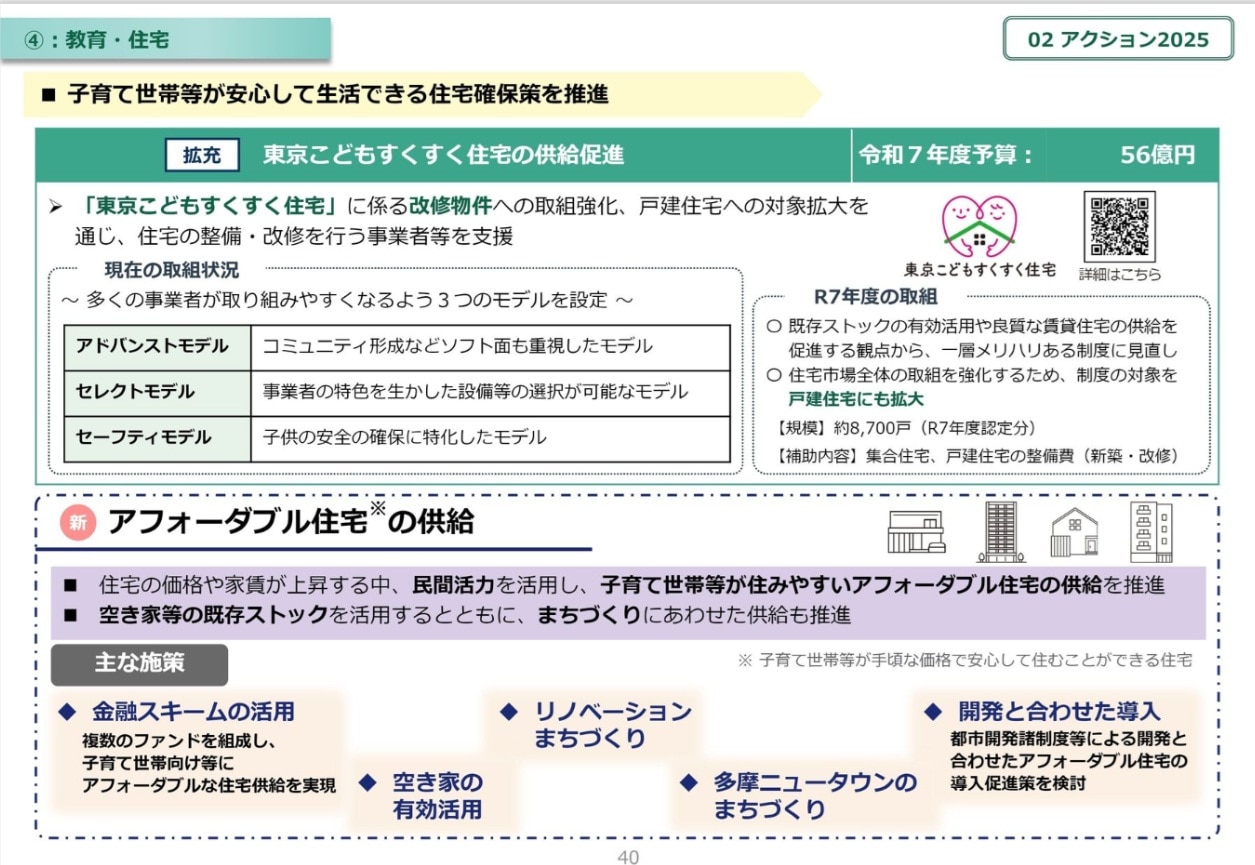

アフォーダブル住宅の供給は、2025年1月31日に発表された「東京都の少子化対策 2025」でも言及されています。子育て世帯などが手軽な価格で住むことが出来るアフォーダブル住宅の供給を推進していくとしています

(出典:東京都の少子化対策 2025)

予想されるファンドの課題

官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンドは、子育て支援につながる効果的な施策といえます。しかし、アフォーダブル住宅の十分な供給を実現するにあたっては、いくつかの課題が残されています。

民間協力が得られるか

このファンドは、一般的な不動産投資よりも利回りが低く、投資による経済的メリットは限定的と見込まれます。そのため、期待どおりに民間の協力を得られるかが不透明です。

東京都は、都の出資分を民間より低い利回りに設定し、民間出資者の利回り向上を図っていますが、それでも民間事業者にとって投資先としての魅力が十分とはいえません。

結果として、民間の社会貢献意識に依存する側面が大きく、想定どおりの資金が集まらずに当初の事業規模に届かない可能性があるでしょう。

十分な住宅供給が行われるか

都内の住宅価格や建築コストは高水準で推移しており、総額200億円規模のファンドであっても、供給できるアフォーダブル住宅の戸数には限界があります。調達できる住宅の立地や規模によっては、期待するほどの戸数を確保できず、需要に対して十分な住宅供給が行われない恐れもあります。

子育て支援や少子化対策という政策目標を実現するには、今回のファンドだけでなく、長期的な取り組みが必要になるでしょう。

「東京都の少子化対策 2025」では、現状の課題として東京の住居費が高く、持ち家率も全国平均と比較して低いことが触れられています

(出典:東京都の少子化対策 2025)

まとめ

アフォーダブル住宅とは、周辺相場より安い家賃で入居できる賃貸住宅を指します。東京都は「官民連携アフォーダブル住宅供給促進ファンド」を創設し、子育て世帯の住まい確保や少子化対策を目的として、その供給を推進する計画を進めています。

不動産会社としては、今後アフォーダブル住宅の供給が始まれば、賃貸管理や入居者募集を担う機会が生まれる可能性があります。今後の動向や、制度の目的や諸条件を把握しておくようにしましょう。

■関連記事

≫ 賃料の高騰が続くなか、ユーザーの対応は? 賃貸物件はずらし駅&スぺパ重視の時代か

≫ 東京の人口減はいつから?これまでの変化と2065年の未来予測を解説

≫ 内見のイメージアップのためには? 7つのポイントと成約率向上の方法を紹介

≫ 東京都の新防火地域とは? 防火地域・準防火地域との違いや注意点を解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。