契約不適合責任とは何か。瑕疵担保責任との違いと仲介会社が負う責任

不動産取引において、売主や不動産会社が必ず理解しておくべき要素の一つが「契約不適合責任」です。2020年の民法改正により、従来の瑕疵担保責任に代わって施行され、売主の責任範囲が拡大しました。

今回は、契約不適合が発生した場合に売主が負う責任や、不動産会社が取るべき具体的な対策などを解説します。

目次[非表示]

- 1.契約不適合責任とは何か

- 1.1.民法改正により「瑕疵」から「契約不適合」となった

- 1.1.1.不動産売買における契約不適合の具体例

- 2.契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

- 3.契約不適合責任が発覚したときに売主が受ける影響

- 3.1.履行の追完請求を受ける

- 3.2.代金の減額請求を受ける

- 3.3.契約を解除される

- 3.4.損害賠償請求を受ける

- 4.仲介をする不動産会社は契約不適合責任を負わない

- 5.宅建業法改正によりインスペクションの説明が義務化

- 6.不動産会社ができる対策

- 6.1.物件調査と周辺調査を徹底する

- 6.2.特約を含めて契約内容を明確にする

- 6.3.チェックリストを作成する

- 7.まとめ

契約不適合責任とは何か

「契約不適合」とは、あらかじめ決めた契約内容と実際の取引が適合していない状態を指します。不動産取引においては、引き渡された不動産が契約で定めた品質・性能を備えていなかった場合が「契約不適合」にあたります。

また、契約不適合が発生した際に売主が買主に対して負う責任を「契約不適合責任」と呼びます。円滑な不動産取引を実現するために、売主だけでなく不動産会社も、契約不適合責任を理解することが欠かせません。

民法改正により「瑕疵」から「契約不適合」となった

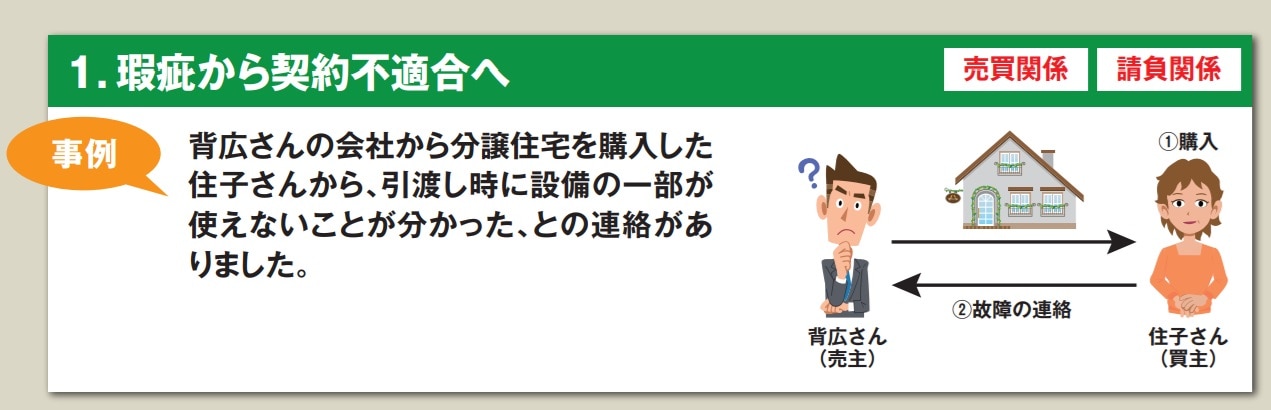

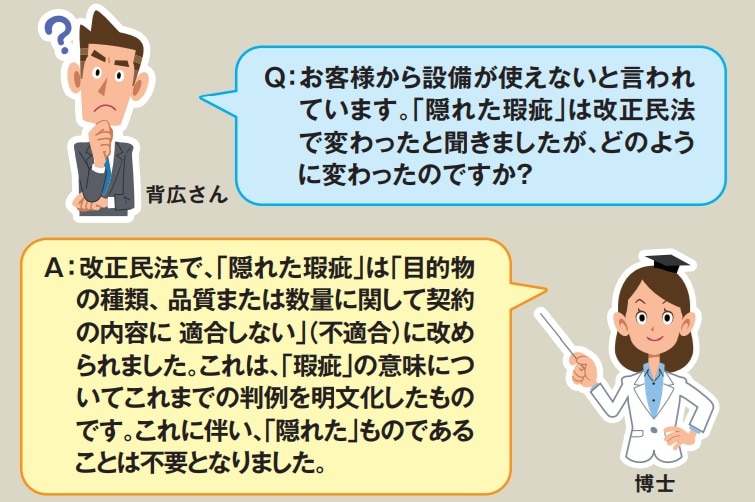

2020年4月の民法改正を受けて、従来の「瑕疵担保責任」に代わって「契約不適合責任」が導入されました。改正民法ではこれまで使われていた「瑕疵(かし)」という表現がなくなり、契約の内容に適合しない取引は「契約不適合」という表現に統一されました。

改正後は「種類」「品質」「数量」など、契約内容に合致しないすべての場合が、契約不適合責任の対象です。改正前は「買主が知ることのできない瑕疵」に限って売主が責任を負いましたが、改正後は買主が知っていたかどうかに関係なく、契約不適合であれば売主は責任を負います。

なお、買主が売主に対して契約不適合責任を追及できるのは、不適合の事実を知ったときから1年以内です。

国土交通省作成の「住宅業界に関連する 民法改正の主要ポイント」には、契約不適合などの改正ポイントが解説されています

国土交通省「住宅業界に関連する 民法改正の主要ポイント」より、民法改正においての「隠れた瑕疵」の変更点

出典:国土交通省 住宅業界に関連する 民法改正の主要ポイント

不動産売買における契約不適合の具体例

具体的に、不動産売買において売主が契約不適合責任を負う例を紹介します。

物理的(構造・設備など)な不具合 |

・雨漏り・水漏れ ・シロアリ被害 |

|---|---|

土地に関する不適合 |

・地中埋設物(コンクリート塊・廃材)の発覚 |

法律的な不適合(法令違反) |

・建ぺい率・容積率違反 |

数量の不一致 |

契約書に記載の面積よりも、実際の土地面積が狭かったなど |

環境・心理的瑕疵 |

・騒音 |

契約不適合をめぐるトラブルを未然に防ぐためには、重要事項説明時に詳細な説明をするのはもちろん、対象不動産に関する詳細な調査が欠かせません。

契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

契約不適合責任と瑕物理的物理的(構造・設備など)な不具合(構造・設備など)な不具合

契約不適合責任 |

瑕疵担保責任理的 |

|

|---|---|---|

責任の発生 |

・契約内容と目的物に不一致がある場合 |

買主が契約時に気付けなかった「隠れた瑕疵」であることが条件 |

買主の主な権利 |

・追完請求(修補・代替・不足補充) |

・損害賠償請求 |

損害賠償の範囲 |

信頼利益に加え、契約どおりなら得られた履行利益も含む |

判例上は主に信頼利益に限定されていた |

改正により、売主の責任は「欠陥が隠れていたか」ではなく「契約どおりに履行しているか」を根拠に発生すると拡大されました。

また、損害賠償の範囲も広がりました。契約どおりなら得られた履行利益(想定していた賃料収入や転売益など)も含まれるようになったため、売主側のリスクが増えたといえるでしょう。

契約不適合責任が発覚したときに売主が受ける影響

契約不適合責任が発覚した場合、売主は買主からさまざまな請求を受ける可能性があります。具体的に、どのような影響を受けるのかを解説します。

履行の追完請求を受ける

追完請求とは、目的物の不完全な部分を補完して、完全なものを引き渡すように請求することです。買主は追完請求権を有しており、売主は不足している部分を追完しなければなりません。

たとえば、天井からの雨漏りや設備の故障が発覚した場合は、必要な補修や修理などを提供する必要があります。

ただし、請求が認められるかどうかは、個々の取引における状況や建物の築年数、状態などを考慮して判断されます。

代金の減額請求を受ける

不適合部分の修復が不可能な場合や心理的瑕疵などのケースでは、追完請求ができません。売主が欠陥の補修や修理ができない(しない)場合は、不完全な部分に応じて、買主から代金の減額請求を受ける可能性があります。

契約を解除される

一定期間のうちに売主が不適合な箇所について補修や修理をしない場合、契約そのものを解除されることがあります。契約自体がなかったことになるため、受け取った手付金は返還しなければなりません。

ただし、契約内容に適合しない部分が軽微な場合は、契約解除が認められない場合もあります。

損害賠償請求を受ける

売主に故意や過失がある場合、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。たとえば、売主が物件の欠陥を知りながら買主に伝えなかったり、注意を払えば発見できたにもかかわらず見落としたりした場合が該当します。

なお、損害賠償の範囲は「信頼利益」(契約が有効と信じたために発生した実費などの損害)と「履行利益」(契約が正しく履行されていれば得られたはずの利益)です。

ただし、契約書に「現実かつ直接に生じた通常の損害に限る」や「損害賠償額の上限を定める」などの特約がある場合は、当該の内容に従います。

仲介をする不動産会社は契約不適合責任を負わない

不動産会社が売主ではない場合、契約不適合責任を負いません。ただし、重要事項説明義務や調査説明義務を負います。

不動産会社としての義務を果たしていないと見なされた場合、不動産の売主・買主の双方に対して、損害賠償責任を負う可能性があります。

経済的な損失や社会的信用の失墜を避けるためにも、売主が契約不適合を問われないようにアドバイスし、物件の調査義務や売買契約時の重要事項説明義務を果たしましょう。

なお、取引を仲介する不動産会社は「売買契約当時、その目的物に契約不適合が存在することを疑わせるような特段の事情がない限りは、契約不適合の存否について積極的に調査をするまでの義務」はないと解されています。

つまり、建築士や不動産鑑定士などの専門家に課されるような、高度な調査までは求められません。

不動産会社が売買仲介を行った場合、重要事項説明義務や調査説明義務を負います

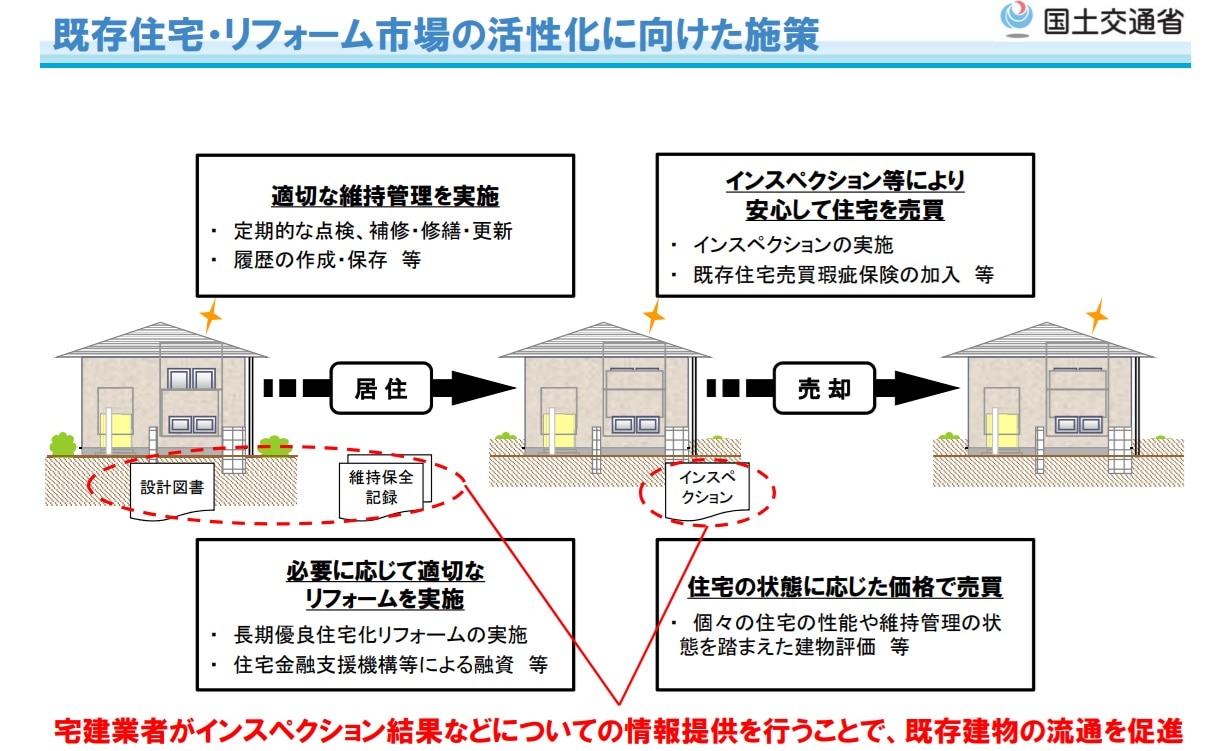

宅建業法改正によりインスペクションの説明が義務化

2018年4月1日に行われた宅地建物取引業法の改正は、国土交通省が建物状況調査の活用を促進することを目的に行われました。不動産会社は、既存住宅の売買取引において下記が義務付けられています。

【媒介契約締結時】

宅建業者が建物状況調査業者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせんを行う

【重要事項説明時】

宅建業者がインスペクション結果を買主に対して重要事項として説明を行う

【売買契約締結時】

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付する

消費者保護の観点から、より売買の際に建物状況調査(インスペクション)が活用されることを目的に、宅建業法の改正が行われたのです。なお、建物状況調査を行い、一定の条件を満たした場合、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。

宅建業法改正によるインスペクション説明の義務化については、こちらの記事で詳しく解説しています。

≫ 【宅建業法改正】インスペクション説明の義務化とメリット・デメリット

既存住宅・リフォーム市場の活性化に向けた施策。宅建業者がインスペクションについての情報提供を行うことで、既存建物の流通を促進することが期待されています

出典:国土交通省 改正宅地建物取引業法の施行について

不動産会社ができる対策

不動産会社が損害賠償責任を追及されると、非生産的な業務にリソースを割かれてしまいます。そのような状況を避けるため、調査説明義務や重要事項説明義務を果たすための具体的な対策を見ていきましょう。

物件調査と周辺調査を徹底する

不動産会社は、仲介する物件について、建物の構造や設備、土地の状況を把握する必要があります。また、周辺環境についても、騒音・臭気の測定、嫌悪施設の有無などを入念に調査しましょう。

契約後に買主が「そんなことは聞いていない」と主張する事態を防げば、調査説明義務違反・重要事項説明義務違反を回避できます。調査結果をすべて書面に記録し、重要事項説明時に情報開示しましょう。

特約を含めて契約内容を明確にする

売主が契約不適合責任を負わないこととする特約や、契約不適合責任を負う期間を制限する特約も有効です。契約書には物件の状況や売主の責任範囲、特約とする部分などを具体的に記載しましょう。

契約不適合責任の期間制限や免責事項、損害賠償の上限額などの条項を設ける場合も、詳細に記載します。さらに、重要事項説明時に口頭で説明して理解を得ることも欠かせません。

チェックリストを作成する

社内で「物件調査チェックリスト」「重要事項説明チェックリスト」「契約書作成チェックリスト」などを作成し、調査漏れや説明漏れがないか確認することも効果的です。

些細な情報を伝え忘れてしまうだけで、調査説明義務違反や重要事項説明義務違反となってしまう可能性があります。そこで、社内で調査から契約までの各段階における詳細なチェックリストを作成し、すべての担当者が統一された基準で業務を遂行できる体制を整備しましょう。

なお、不動産関係の法律が改正されたら、その都度チェックリストのアップデートが必要です。法改正や最新の判例に対応することで、継続的にリスク管理の精度を向上させましょう。

不動産売買仲介において、物件調査と周辺調査の徹底、チェックリストを活用した調査漏れや説明漏れがないかの確認も有効となるでしょう

まとめ

不動産会社は、自らが売主にならない限りは契約不適合責任を直接負いません。しかし、仲介をする場合に調査説明義務や重要事項説明義務を怠ると、損害賠償責任を問われる可能性があります。

トラブルを防ぐためにも、物件調査の徹底や契約内容の明確化、社内チェックリストの整備を進めるのが効果的です。また、法改正や判例の動向を常に把握し、継続的にリスク管理体制を見直しましょう。

■関連記事

≫ 再建築不可物件とは? 法改正で変わるリフォームの新ルールを解説

≫ 宅建業法とは? 基本と最新改正4選! 押さえておきたい重要ポイントを解説

≫ 重要事項説明のトラブルを未然に防ぐポイント

≫ 重説に追加された重要土地等調査法とは? 不動産取引への影響を解説

≫ ホームインスペクター(住宅診断士)とは? 調査内容と資格概要

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。