傾斜地とは? 取引時に押さえるべき法規制・メリット・デメリットを徹底解説

傾斜地の売却や購入を検討する際、平坦な土地と比べて確認すべき内容が複雑で不安を感じることは多いものです。特に、造成の必要性や法的な制限、擁壁の安全性などは、事前に十分な知識がなければ判断が難しいといえます。購入希望者からの質問にも明確に答えられず、対応に迷うことがあるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、傾斜地の定義、崖地との違い、取引時の注意点、関連法令、メリット・デメリットについて詳しく解説します。傾斜地を扱う機会がある不動産仲介会社の方は、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.傾斜地とは? 売買仲介で押さえておきたい基礎知識

- 1.1.傾斜地と崖地の違い

- 1.2.傾斜地が売買取引に影響する主な理由

- 1.2.1.・建物の損傷リスクや地盤の不安定さがある

- 1.2.2.・造成工事や擁壁設置で費用が高額になりやすい

- 1.2.3.・がけ条例や盛土規制法など法的制限を受けやすい

- 1.2.4.・生活動線に制限が生じやすく、居住性に課題がある

- 2.傾斜地取引で注意すべき3つのポイント

- 2.1.1. 法規制の確認

- 2.2.2. 既存擁壁の状態と安全性の確認

- 2.3.3. 重要事項説明書と契約書への記載内容の確認

- 3.傾斜地を扱う際に知っておきたいメリット

- 4.傾斜地を扱う際に知っておきたいデメリット

- 5.まとめ

傾斜地とは? 売買仲介で押さえておきたい基礎知識

傾斜地の売買取引では、一般的な土地とは異なる判断材料が求められます。ここでは、傾斜地と崖地の定義の違いや、実際の取引にどのような影響を及ぼすのかを解説します。

傾斜地と崖地の違い

傾斜地とは、地表がゆるやかに傾いている土地を指し、法的に明確な定義は設けられていません。一方、崖地は法律上の定義があり、「傾斜が30度を超え、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの」とされています。

崖地かどうかの判断は、建築の可否や安全性に直接影響します。誤った判断は買主とのトラブルにつながるため、測量図や現地の高低差を確認し、役所で関連法令を事前に調査することが重要です。

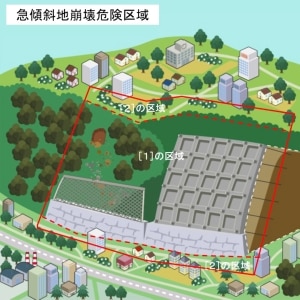

国土交通省 「急傾斜地崩壊危険区域とは」傾斜が30度を超えた土地を急傾斜地、もしくはがけ地などと呼びます。急傾斜地崩壊危険区域に該当する場合、さまざまな行動制限がかけられます。傾斜地が崖地に該当するかどうかは自治体ホームページなどで調査するのが良いでしょう

(出典:国土交通省 急傾斜地崩壊危険区域の解説)

参照:e-GOV法令検索|宅地造成等規制法施行令第1条

傾斜地が売買取引に影響する主な理由

傾斜地は、平らな土地と比べて注意点が多く、購入をためらう人も少なくありません。主な理由は以下のとおりです。

・建物の損傷リスクや地盤の不安定さがある

傾斜地は雨水の流れが集中しやすく、地盤が緩んで建物の傾きやひび割れが起こる可能性があります。特に盛土部分の沈下リスクは、構造に大きく影響します。

・造成工事や擁壁設置で費用が高額になりやすい

建物の建築前に傾斜を平らに整えたり、擁壁を設置したりするための工事が必要です。これらの工事には構造計算や設計申請も伴い、時間と費用の両方がかかります。

・がけ条例や盛土規制法など法的制限を受けやすい

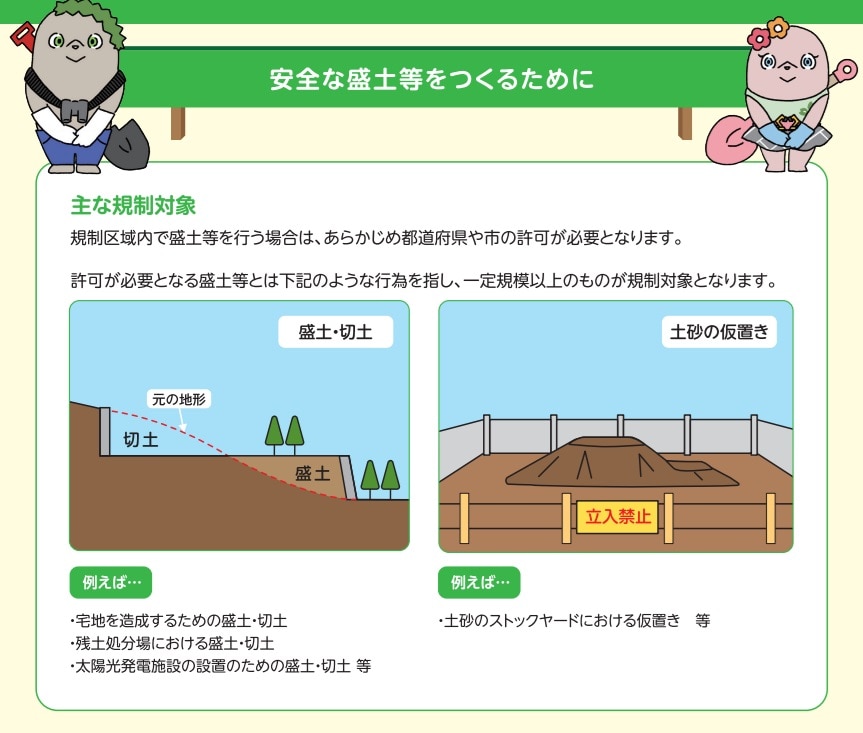

一定の傾斜や高低差がある場合、地方自治体のがけ条例や、盛土規制法などの法令に該当することがあり、建築計画が制限されることもあります。

・生活動線に制限が生じやすく、居住性に課題がある

傾斜を含む土地に建てた住居は階段や高低差が多くなる傾向があり、高齢者や子育て世帯には移動しづらい環境になりがちです。日常生活のしやすさを重視する買主にとってはマイナスに作用する可能性があります。

これらの点は購入希望者の意思決定に大きく影響するため、事前にしっかりと説明し、不安を取り除く対応が必要です。

参考:盛土規制法パンフレット

(出典:国土交通省 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について)

傾斜地取引で注意すべき3つのポイント

ここでは、傾斜地取引で注意すべき3つのポイントを詳しく解説します。

1. 法規制の確認

傾斜地を扱う際は、建築や造成に影響を与える法規制の有無を事前に確認することが重要です。傾斜や高低差の程度により、法的な制限を受ける場合があるためです。

たとえば、敷地の一部が「崖」であると判断されると、がけ条例によって擁壁の設置を求められることや建築位置の制限がかかることがあります。また、2023年施行の「盛土規制法」では、災害リスクの高い盛土について、都道府県による許可制・監視体制を整備し、全国一律で規制が強化されました。

さらに、「急傾斜地崩壊危険区域」に指定された土地では、斜面の崩壊による人家等への被害が懸念されることから、「急傾斜地法」により建築や擁壁設置に制限が課されます。工事には知事の許可が必要となることもあるため、自治体への事前確認が重要です。

2. 既存擁壁の状態と安全性の確認

傾斜地にすでに擁壁がある場合は、構造や劣化状況を事前に確認することが重要です。老朽化や施工不良があると倒壊のリスクが高まり、災害発生時の被害につながるおそれがあります。

たとえば、鉄筋が入っていない古い無筋コンクリート擁壁はひび割れや傾きが発生しやすく、地震発生時に崩落する危険があります。補強や撤去・再施工が必要になることもあり、予想以上の費用負担が生じることも考えられるでしょう。

また、安全性に疑問がある擁壁があると、金融機関の住宅ローン審査で否認される可能性もあるため注意が必要です。構造や築年数の確認だけでなく、専門会社による現地調査を実施することで、取引時のリスクを減らすことができます。

3. 重要事項説明書と契約書への記載内容の確認

傾斜地の取引では、リスクや法的制限について重要事項説明書および契約書に正確に記載することが不可欠です。記載漏れがあると、契約後にトラブルに発展する可能性があります。

特に以下の項目は、明確に説明しましょう。

・擁壁や造成の有無と現況

・土砂災害警戒区域やがけ条例の該当有無

・再建築可否や建築制限の内容

・地盤調査や安全性に関する記録の有無

たとえば、「再建築不可」となる条件を説明していなかった場合、買主から契約解除を求められる事態になりかねません。現状では情報が不確かな場合は「調査中」と明記し、書面に基づいた丁寧な説明を行うことが、信頼性の確保につながります。

急傾斜地崩壊危険区域に該当するかどうか、法規制の内容などを確認する必要があります

傾斜地を扱う際に知っておきたいメリット

ここでは、不動産会社が傾斜地を取り扱う際に知っておくべき主なメリットを3つ紹介します。

1. 見晴らしや日当たりに優れ、開放感を演出しやすい

傾斜地は、見晴らしや日当たりの良さを活かした提案がしやすい点が大きな強みです。

前面道路よりも高い位置に建物を建築できるため、周囲の建物による遮蔽が少なくなり、視界が抜けて光や風を取り込みやすくなります。住宅が密集する地域でも、自然光や通風に優れた快適な住環境を提供しやすいでしょう。

さらに、高低差によって隣家との目線がずれ、プライバシーを確保しやすい点も魅力です。こうした開放感は、販売時のアピールポイントとなります。

2. 平坦地に比べて土地価格が安い

傾斜地は、同じエリアの平坦地に比べて土地価格が低めに設定されている傾向があります。これは、造成や整地に費用がかかることを前提として価格が調整されるためです。その結果、予算に限りのある購入希望者でも手が届きやすくなり、選択肢が広がります。

ただし、地盤改良や擁壁工事など追加費用が発生する場合もあるため、土地価格の安さだけで判断せず、トータルコストで比較することが大切です。実務では、造成費用の見積書や周辺の平坦地との価格比較資料を提示することで、購入希望者の理解を得やすくなります。

3. 地下室やビルトインガレージなど自由な設計ができる

傾斜地では、高低差を活かした柔軟な設計が可能です。

たとえば、道路との高低差を利用して地下部分にビルトインガレージを設けたり、採光を工夫した地下室をつくったりできます。擁壁の内側を収納や駐車スペースとして活用することで、敷地を無駄なく使える点も魅力です。さらに、傾斜を活かしたスキップフロアの設計は、デザイン性を重視する購入希望者からも高評価を得やすくなります。

このように、傾斜地は自由度の高いプラン提案につなげやすく、他物件との差別化にも有効です。

急傾斜地崩壊危険区域のイメージ

傾斜地を扱う際に知っておきたいデメリット

傾斜地には魅力がある一方で、仲介業務において注意すべきデメリットも少なくありません。ここでは、傾斜地を扱う際に知っておきたい3つのデメリットを解説します。

1. 擁壁や造成工事による費用が増加しやすい

傾斜地では、建物を安全に建築できるよう土地を整備するため、擁壁の設置や造成工事が必要になることが多く、初期費用が高くなりがちです。これは、高低差の調整に専門的な設計や構造計算が必要なうえ、実際の工事費もかかるためです。

たとえば、造成には土地家屋調査士による高低測量、建築士による擁壁設計、構造計算事務所への構造計算の依頼などが伴い、準備段階からコストが発生します。

実務では、あらかじめ造成費用の見積書や工事計画を関係者間で共有し、金額やスケジュールを明確にしておくことが重要です。

2. 地盤調査や地盤改良が必要になる可能性が高い

傾斜地では、地盤が軟弱な場合があり、安全な建築のために地盤調査や改良工事が必要となることがあります。傾斜によって雨水が集まりやすく、地盤の圧密や緩みが生じやすいためです。

たとえば、見た目には問題がなくても、ボーリング調査の結果、より深い位置にある支持層に届くよう柱状改良が必要になるケースもあります。こうした改良費は数百万円にのぼることもあり、当初の予算を大きく超える要因になります。

造成費や地盤改良費がかさめば、「土地価格が安い」という傾斜地のメリットが相殺される可能性もあるため、契約前に調査と説明を徹底することが重要です。

3. 耐震性への不安から購入希望者の理解を得にくい

傾斜地は、地盤や構造に対する不安から、購入希望者が慎重になる傾向があります。特に、盛土や特殊な基礎が必要な土地では、地震発生時の安全性に対する懸念が大きくなります。

たとえば、築年数の経過した擁壁が近くにあると、「倒壊のリスクがないか」と不安視され、購入判断に影響を与えることがあります。また、施工実績の少ない建築会社では、安全性や設計面に不安が残る場合もあるでしょう。

こうした懸念を払拭するには、地盤改良の有無や施工会社の実績を示す資料を用意するなど、客観的な根拠を基に説明することが効果的です。

傾斜地の売買取引の際は、リスクやデメリットについてしっかりと説明する必要があります

まとめ

傾斜地は、眺望や設計の自由度といった魅力がある一方で、法的規制や造成費用、耐震性などの面で慎重な対応が求められる土地です。擁壁や地盤の状態が不明確なまま取引を進めると、契約後のトラブルにつながるおそれがあります。

一方で、メリットを正しく伝え、必要な調査や情報開示を行うことで購入希望者の不安を軽減し、納得感のある契約につなげることも可能です。リスクとメリットの両方を的確に伝え、円滑な取引をサポートするように心がけましょう。

■関連記事

≫ 盛土規制法とは? 主な規制内容と重要事項で説明すべき項目を解説

≫ 土砂災害のリスクと対策。発生増加の背景と危険区域について解説

≫ 不動産取引における「水害ハザードマップ」説明のポイントと注意点

≫ 液状化現象とは? リスクを調べる方法から液状化対策、支援制度まで解説

≫ 火山ハザードマップを徹底解説。富士山噴火リスクと不動産取引への対策は?

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。