賃貸不動産経営管理士の過去問を徹底解説! 管理受託契約と重要事項説明

2024年度賃貸不動産経営管理士試験の問1は、管理受託契約における重要事項説明から出題されました。毎年必ず出題されている内容です。正答率は81.1%でしたので、必ず正解しなければならない問題といえます。

管理受託契約における重要事項説明と、過去問について解説します。

目次[非表示]

- 1.賃貸管理業を規制する法律がある

- 1.1.賃貸住宅管理業法の概要

- 1.1.1.賃貸住宅管理業

- 1.1.2.特定転貸事業(サブリース業)

- 2.受託契約をする前に契約内容の説明が必要

- 2.1.重要事項説明は他社に任せられない

- 2.2.説明の相手方は代理人でもよい

- 2.3.説明の方法は対面でもITでも

- 2.4.相手方もプロの場合は説明も書面の交付も不要です

- 2.4.1.①賃貸住宅管理事業者

- 2.4.2.②特定転貸事業者(サブリース事業者のこと)

- 2.4.3.③宅地建物取引業者

- 2.4.4.④特定目的会社

- 2.4.5.⑤組合

- 2.4.6.⑥賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が①~④までのいずれかに該当する場合に限る)

- 2.4.7.⑦独立行政法人都市再生機構

- 2.4.8.⑧地方住宅供給公社

- 3.過去問にチャレンジ

賃貸管理業を規制する法律がある

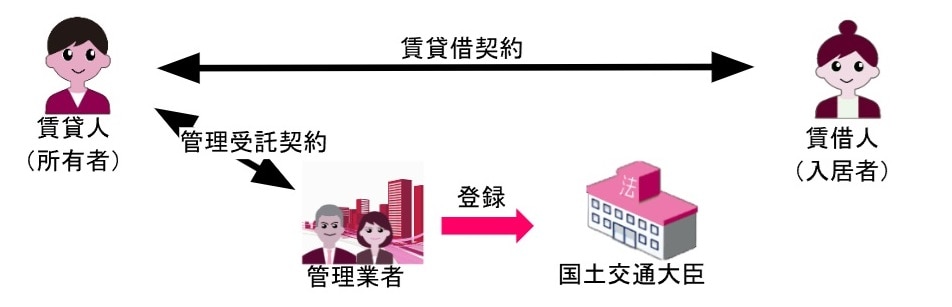

2020年に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、「管理業法」といいます。)が成立し、2021年6月15日に登録制度を含めたすべてが施行されました。

管理業法は、200戸以上管理する事業者に国土交通大臣への登録を義務付け、登録事業者にだけ適用される行為規制を課しています。また、サブリース事業(転貸事業)を行う事業者に対しては、広告や勧誘行為に対する行為規制を課しています。

実際には、「賃貸住宅管理業の登録制度と業務規制」と「特定賃貸借契約の適正化のための措置等」(サブリース業)の大きく2つに分けて定めています。以下の表は法律の全体像を示したものです。

賃貸住宅管理業法の概要

|

|

概要 |

監督処分等 |

|---|---|---|

総則 |

賃貸住宅管理業とサブリース業に共通する「賃貸住宅」についての要件と、用語の定義が定められています。 |

|

賃貸住宅管理業 |

・登録義務

・名義貸し禁止 ・業務管理者の選任 ・契約前の書面の交付 ・契約時の書面の交付 ・管理業務の再委託の禁止 ・分別管理 ・従業者証明書の携帯等 ・帳簿の備付 ・標識の掲示 ・委託者への定期報告 ・守秘義務 |

国土交通大臣による ・業務改善命令 |

特定転貸事業 |

・誇大広告等の禁止 |

国土交通大臣による |

雑則 |

・国と地方公共団体の適用除外 |

賃貸住宅管理業

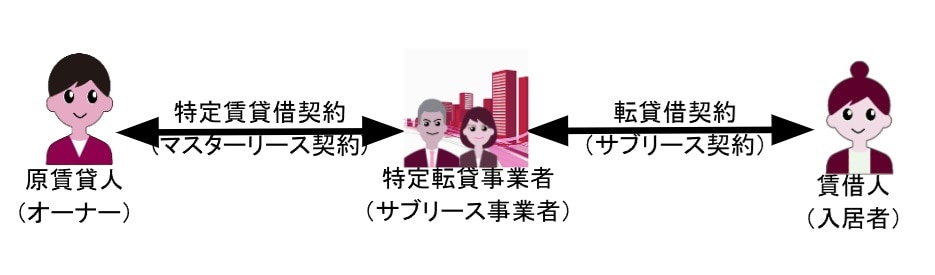

特定転貸事業(サブリース業)

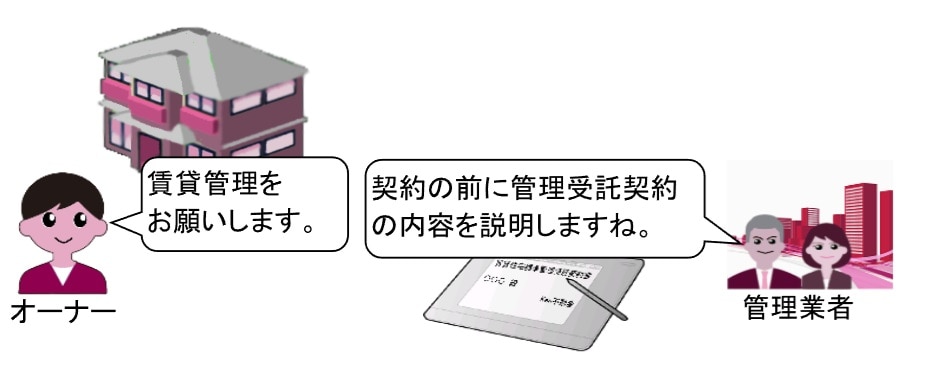

受託契約をする前に契約内容の説明が必要

国土交通大臣の登録を受けている賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければなりません(賃貸住宅管理業法13条1項)。

この重要事項説明は、賃貸人が管理内容を十分に理解した上で契約を締結できるようにするために設けられた制度です。

重要事項説明は他社に任せられない

重要事項説明は、賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要があります。したがって、子会社の従業員に行わせることはできません(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方第13条関係)。

もちろん、子会社の従業員が親会社の業務管理者である場合や、親会社の業務管理者の指揮監督の下で説明を行う場合などは例外的に認められる可能性はあります。

また、説明は、業務管理者が担当する必要はありませんが、業務管理者の管理及び監督の下に行われる必要があります。業務管理者の責任の下で、従業員が実務を行うことを認めることで、柔軟な業務体制を確保し、効率的な管理業務の遂行を可能にするためです。

ただし、業務管理者または一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望まれています。業務管理者とは、管理業務の実務経験を2年以上有し、登録証明事業による証明を受けている者かまたは宅地建物取引士(管理業務の実務についての講習を修了した者)の中から、登録業者が事務所等に配置するものとして選任した者をいいます。

説明の相手方は代理人でもよい

契約の相手方本人の意思により、委任状等をもって代理権を付与された者に対し、重要事項説明を行うこともできます。しかし、管理業者が管理受託契約の相手方に対して働きかけて契約の相手方にその代理人を紹介して選任させた上、当該代理人に対して重要事項説明を行ったような例外的な場合には、その趣旨に照らし、当該代理人が契約の相手方本人に対して当該説明をしたと評価することができる事情がない限り、重要事項説明をしたとは認められません。

説明の方法は対面でもITでも

管理事業者が、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明する方式が原則です。資格者証や従業者証明書の提示は不要です。

重要事項説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、次に掲げるすべての事項を満たしている場合に限り、対面による説明と同様に取り扱われます。

① 説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施していること。

② 重要事項説明を受けようとする者が承諾した場合を除き、管理受託契約重要事項説明書及び添付書類をあらかじめ送付していること。

③ 重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像及び音声の状況について、管理業者が重要事項の説明を開始する前に確認していること。

IT重説について詳細は国土交通省の「ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について」を参照ください

参考:国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について

相手方もプロの場合は説明も書面の交付も不要です

管理受託契約の相手方が賃貸住宅管理事業者である者その他の管理受託契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、重要事項に係る説明は不要となります。具体的には以下の者が該当します。

①賃貸住宅管理事業者

賃貸住宅の管理業務を営む者をいいます。具体的には、賃貸住宅の維持管理、賃料の集金、入居者対応など、賃貸住宅の管理に関する業務を行う管理会社等です。

②特定転貸事業者(サブリース事業者のこと)

賃貸住宅の全部または一部を賃借し、それをさらに第三者に転貸する事業者をいいます。サブリース事業者などが該当します。

③宅地建物取引業者

宅地建物取引業法に基づき、宅地建物の売買、交換、賃貸借の媒介などを行う者をいいます。また、同法77条2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社、同法77条の2第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる登録投資法人、及び同法77条の3第2項の規定により宅地建物取引業者とみなされる特例事業者を含みます。具体的には、不動産仲介会社、不動産販売会社等です。

④特定目的会社

特定の資産の流動化を目的として設立される会社をいいます。投資家から資金を調達し、その資金で資産を取得・管理・運用し、収益を投資家に分配します。具体的には、不動産投資信託(REIT)の運用主体となる特定目的会社が、賃貸住宅を取得し、その管理を賃貸住宅管理業者に委託するケースが想定されます。

⑤組合

複数の者が共同で事業を行うために組織する団体をいいます。賃貸住宅の共同所有や、賃貸住宅管理事業を共同で行う目的で設立される場合があります。具体的には、賃貸住宅の所有者たちが、共同で賃貸住宅管理組合を設立し、賃貸住宅管理業者に管理を委託するケースが想定されます。マンションなどの管理組合などが該当します。

⑥賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が①~④までのいずれかに該当する場合に限る)

信託契約に基づき、委託者から信託された賃貸住宅の管理・運用を行う者をいいます。

委託者などの指示に基づき、賃貸住宅の管理等を行います。具体的には、信託銀行が、賃貸住宅の所有者から信託された賃貸住宅の管理・運用を行うケースが想定されます。

⑦独立行政法人都市再生機構

都市再生、住宅供給、市街地開発などを行う独立行政法人をいいます。賃貸住宅の供給・管理も行っており、その管理を賃貸住宅管理業者に委託する場合があります。具体的には、UR賃貸住宅の管理を、賃貸住宅管理業者に委託するケースが想定されます。

⑧地方住宅供給公社

地方公共団体が出資して設立した法人で、地域における住宅供給・管理を主な業務とします。地域の実情に応じた住宅供給や管理を行うことを目的としています。具体的には、地方住宅供給公社が管理する賃貸住宅の管理を、賃貸住宅管理業者に委託するケースが想定されます。

過去問にチャレンジ

【問題】

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において 「賃貸住宅管理業法」という。)に基づき賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明 (以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。 (2024年度問1)

1 賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。

2 賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。

3 業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。

4 賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。

正解:1

1適切 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方第13条関係。

2不適切 相手方が独立行政法人都市再生機構(その他、 賃貸住宅管理業者、特定転貸事業者、宅地建物取引業者等)である場合は管理受託契約重要事項説明をする必要がない(賃貸住宅管理業法13条1項、同施行規則31条)。

3不適切 業務管理者によって行われることは必ずしも必要ない(賃貸住宅管理業法13条1項)。

4不適切 重要事項説明は、賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要があり、子会社の従業員に行わせることはできない(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方第13条関係)。

≫ 賃貸不動産経営管理士資格取得講座

●KENビジネススクール 田中嵩二氏の執筆記事

≫ 不動産業界で働いている人におすすめの資格4選

≫ 賃貸不動産経営管理士の勉強時間、学習の順番は? 短期間で合格するには

●賃貸不動産経営管理士の過去問解説記事一覧

≫ 賃貸不動産経営管理士の過去問にチャレンジ! 重要事項説明書面の記載事項は

≫ 賃貸不動産経営管理士の試験対策 「委任契約の性質」過去問を徹底解説