犯罪収益移転防止法における宅建業者の本人確認義務、実務の注意点も解説

不動産売買は高額な資金が動くため、マネー・ローンダリングやテロ組織への資金供与の手段となりやすい取引でもあります。

そのため宅地建物取引事業者(以下「宅建業者」)は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」)に基づき、顧客の本人確認や記録の保存、疑わしい取引の届出などの義務を負っています。

本記事では、犯罪収益移転防止法の基本から宅建業者の具体的な義務、さらに実務で特に注意すべきポイントまでわかりやすく解説します。

目次[非表示]

犯罪収益移転防止法とは?

まずは犯罪収益移転防止法の目的と、不動産取引のうちどのような取引が同法の対象になるかを解説します。

法律の背景と目的

犯罪収益移転防止法は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与を防ぐ目的で、2008年3月1日に全面施行されました。

近年は経済・金融サービスがグローバル化しており、犯罪に対する国際的な対策が不可欠となっています。この法律は、FATF(マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設置された政府間会合)の勧告を踏まえ、日本国内の体制を整備するために作られました。

最終的な目的は、犯罪による収益の隠匿を防ぎ、国民生活の安全・平穏を確保するとともに、健全な経済活動を守ることにあります。

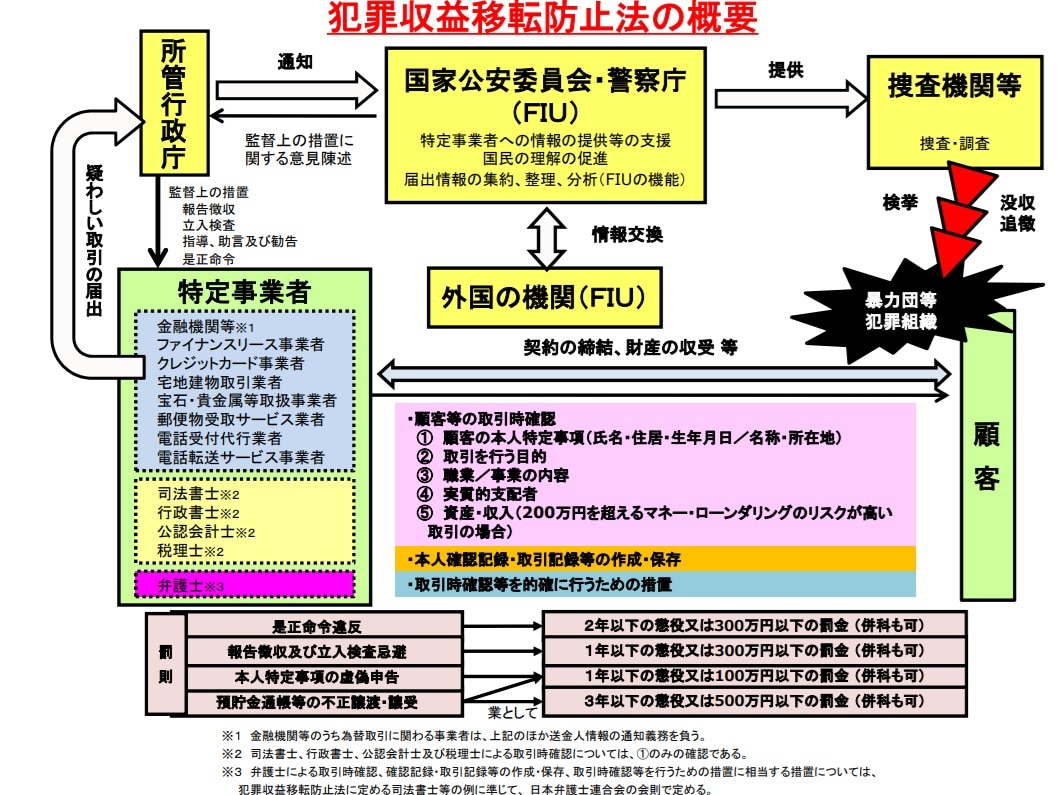

犯罪収益移転防止法の概要

参考:e-Gov法令検索 犯罪による収益の移転防止に関する法律

(出典:警視庁 犯罪収益移転防止法の概要について)

犯罪移転収益防止法の対象となる不動産取引

犯罪収益移転防止法では、金融機関や保険会社などを含む 49の業種が「特定事業者」 として位置づけられ、その中に宅建業者も含まれています。

ただし、宅建業者が行うすべての取引がこの法律の適用対象となるわけではありません。法律の対象となる「特定業務」「特定取引」は次のとおりです。

・ 特定業務:宅地または建物の売買、もしくはその代理・媒介

・ 特定取引:宅地または建物の売買契約の締結、もしくはその代理・媒介

つまり、売買契約に関わる業務については、売主・買主となる直接取引はもちろん、代理や媒介で関与する場合も、この法律に基づく義務を負うことになります。一方で、宅地建物の賃貸借や交換、これらの代理・媒介は対象外です。

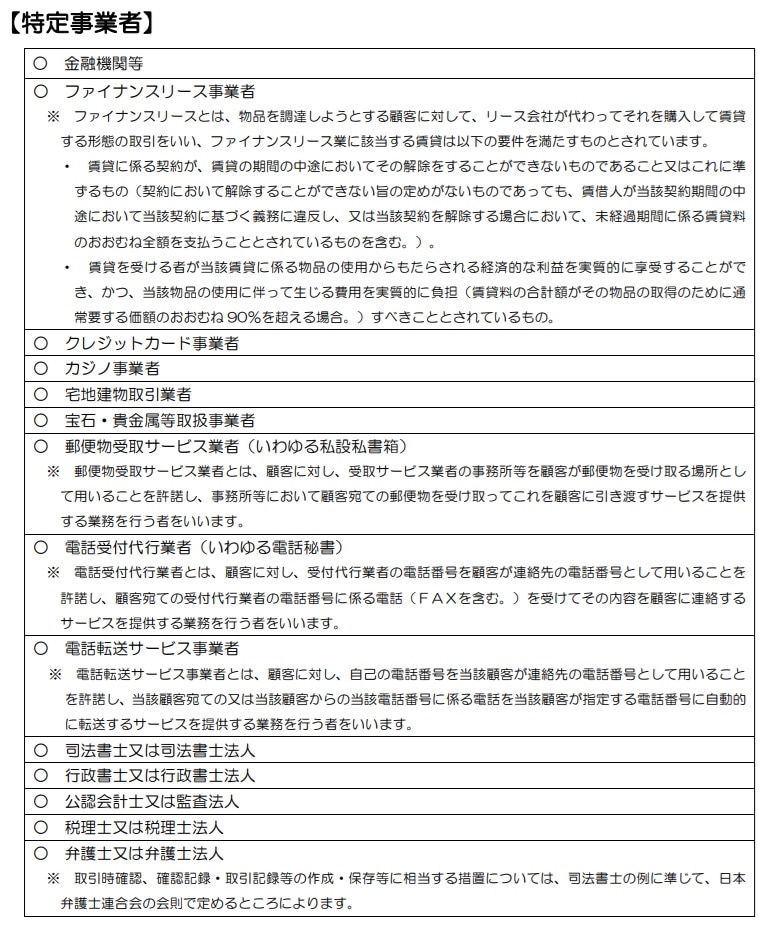

犯罪収益移転防止法における特定事業者

(出典:警視庁 犯罪収益移転防止法の概要)

犯罪収益移転防止法における宅建業者の義務

宅建業者に課される義務は、大きく3つに整理できます。

取引時の確認(本人確認義務)

宅建業者は、売買契約を締結する際に、顧客を特定する事項(本人特定事項)などを確認しなければなりません。確認すべき内容は、顧客が個人か法人かによって異なります。

顧客 | 確認事項 |

|---|---|

個人(自然人) | ・本人特定事項(氏名・住所・生年月日) ・取引の目的 ・職業 |

法人 | ・本人特定事項(名称・本店または主たる事務所の所在地) ・取引の目的 ・事業内容 ・実質的支配者※の確認(その者の本人特定事項の確認) ※株式会社などで25%を超える議決権を直接または間接的に有する者など |

なお、過去に取引したことがある顧客で、その際の確認記録が適切に保存されており、かつその顧客が過去に確認を行った顧客と同一であることを確認した取引については、改めて確認を行う必要はありません。

ただし、「過去の顧客になりすましている」「過去の確認時に虚偽申告があった」などの疑いがある場合は、改めての確認が必要です 。

確認記録・取引記録の作成・保存

本人確認の記録や取引記録は、契約が終了した日から7年間保存しなければなりません。

1.確認記録

顧客の本人確認記録のほか、確認を行った担当者やその状況を特定するために必要な事項を記録します。

2.取引記録

確認記録がどの取引に対応するかを明らかにするための取引記録には、次の事項を記録します。

①確認記録を検索するための事項

②取引の日付・種類

③売買代金

④財産の移転先・移転元の名義 など

なお、宅地建物取引業法(第49条)では帳簿を5年間保存する義務がありますが(同法第49条)、犯罪収益移転防止法に基づく記録の保存期間は7年間です。宅建業法の帳簿と取引記録を兼ねる場合は、保存期間の違いに注意してください。

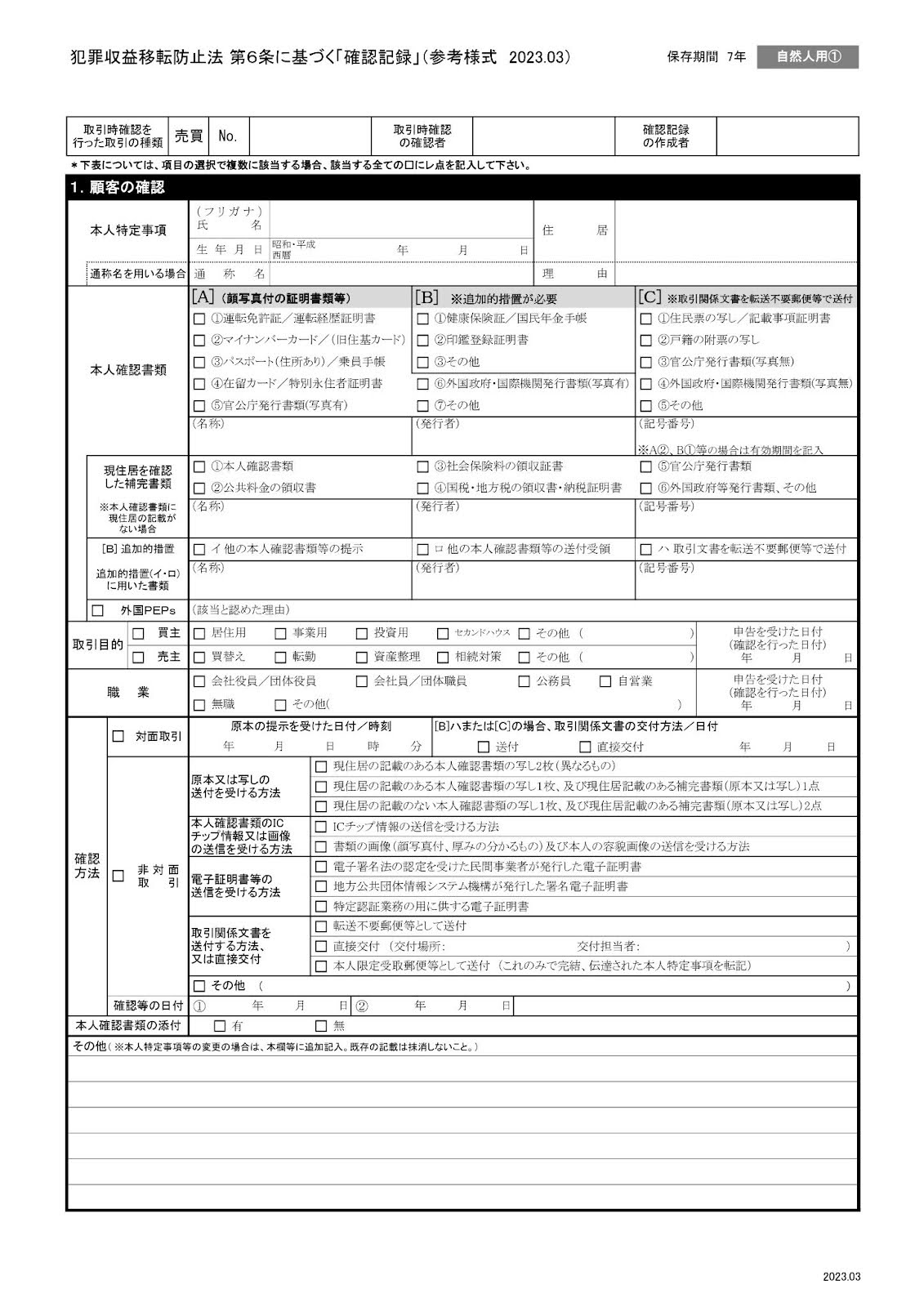

●確認記録の参考様式(顧客が個人の場合)

(出典:不動産業支援|公益財団法人 不動産流通推進センター)

(出典:不動産業支援|公益財団法人 不動産流通推進センター)

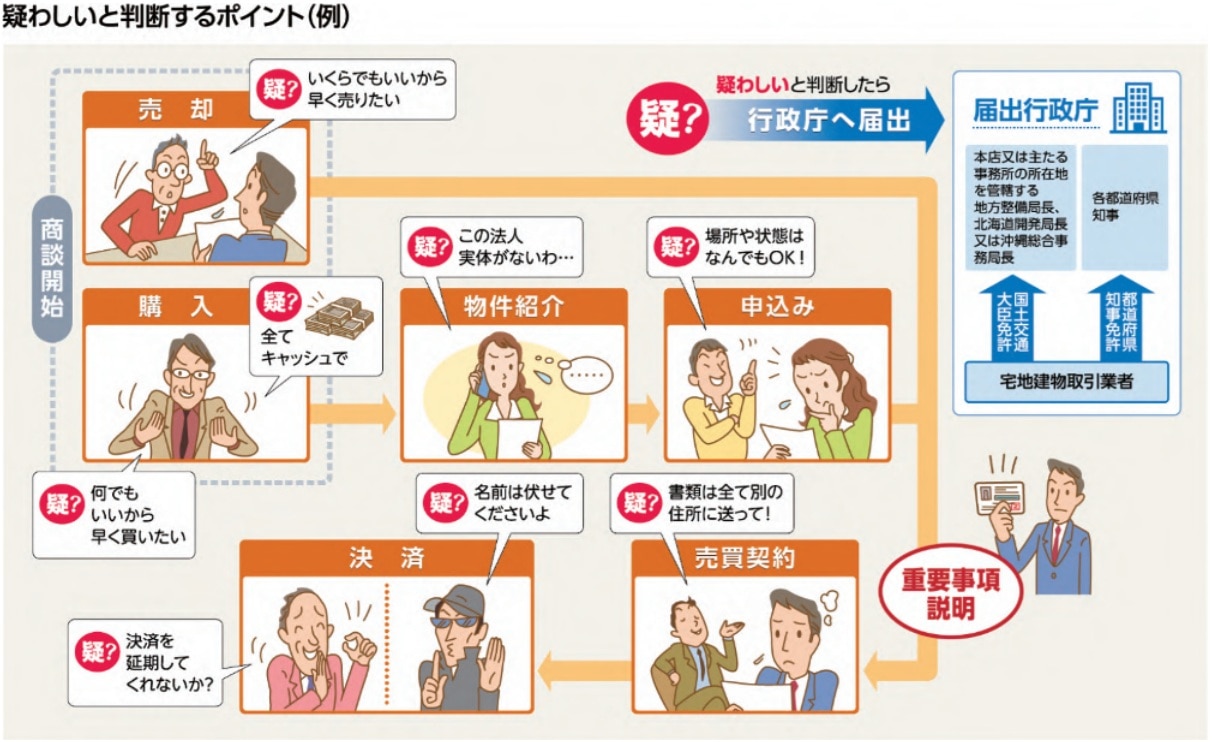

疑わしき取引の届け出

宅建業者は、犯罪収益の可能性があると合理的に疑われる場合などには、取引内容を速やかに行政庁に届け出なければなりません。

国土交通省協力のもと作成された「犯罪収益移転防止のためのハンドブック」では、以下のようなケースを「疑わしい取引事例」として挙げています。

・ 顧客の収入・資産に見合わない高額な物件を多額の現金で購入しようとする

・ 短期間に複数の不動産を現金で取引し、その総額が多額である

・ 購入後、不自然に短期間で売却しようとする

・ 市場価格を大幅に下回る金額での売却など、取引する合理的な理由が見いだせない

「疑わしい取引」に該当するか否かは、取引時の確認結果や取引態様、その他顧客の言動など、複数の事情を勘案して判断する必要があります。

宅地建物取引業における「犯罪収益移転防止のためのハンドブック 第2分冊 疑わしき取引の届出編」には、疑わしいと思われる参考例が掲載されています

(参照・出典:不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会|宅地建物取引業における「犯罪収益移転防止のためのハンドブック 第2分冊 疑わしき取引の届出編」)

複数の宅建業者が関与する場合の本人確認義務

宅建業者の立場ごとに確認義務の責任分担をまとめると次のとおりです。

・ 宅建業者が売主・買主の場合:取引の相手方の確認を行う

・ 販売代理として関与する場合:依頼者と相手方(代理人を含め)の確認を行う

・ 媒介業者として関与する場合:売主・買主(代理人を含め)双方の確認を行う

売買契約に複数の宅建業者が関与するケースもあります。この場合でも、原則として、すべての宅建業者が売主・買主双方の本人確認をする必要があります。

ただし、例外的に「すべての宅建業者が確認記録を検索可能な状態」が確保されていれば、複数の宅建業者のうち一者が確認すればよいとされています。

犯罪収益移転防止法おける実務上の注意点

法律の条文だけでは見落としやすい実務上の留意点を3つ示します。

1.金融機関などが確認済みでも確認は必須

他の特定事業者(金融機関や司法書士など)が本人確認を行っていても、宅建業者による確認は省略できません。事業者によって確認事項が異なるうえ、宅建業者の経験と知識に照らして疑わしい取引に該当しないかの判断が必要なためです。

2.取引の状況に応じた適切な確認方法を選択

犯罪収益移転防止法に基づく本人確認は、対面取引では「提示のみ法」「提示・送付法」、非対面取引では「受理・送付法」「電子証明法」が定められています。運転免許証やパスポート、住民票、電子証明書など、取引態様に応じて利用できる書類が異なります。

詳細な確認方法や必要書類は、「犯罪収益移転防止のためのハンドブック」などの公式資料を参照してください。

参照:不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会|宅地建物取引業における「犯罪収益移転防止のためのハンドブック」

3.ハイリスク取引では追加確認を実施する

マネー・ローンダリングに利用されるおそれが特に高い取引(ハイリスク取引)として、次の取引を定めています。

・ なりすましの疑いがある取引

・ 本人特定事項などを偽っていた疑いがある顧客との取引

・ マネー・ローンダリング対策が十分ではないと認められる特定国など(イランや北 朝鮮)に居住または所在する顧客との取引

・ 外国PEPs(重要な公的地位にある者など)との取引

これらに該当する場合は、通常の本人確認事項に加え、資産や収入状況などを追加で確認する必要があります。

疑わしき取引の場合は、犯罪収益移転防止のためのハンドブックやチェックリストを参考にしながら取引を進める必要があります

まとめ

犯罪収益移転防止法は、宅建業者に「顧客の本人確認」「記録の保存」「疑わしい取引の届け出」を義務づけています。

対象となる取引は宅地建物の売買・代理・媒介で、複数の宅建業者が関与する場合でも、原則として全員に確認義務があります。特に、ハイリスク取引に該当する場合には、より厳格な確認が必要です。

これらの実務内容を正しく理解し、日々の業務に反映させることが、顧客の信頼確保と安全な不動産取引の実現につながります。

■関連記事

≫ 【2025年版】不動産取引に関する法律一覧

≫ 家電リサイクル法とは? 管理会社の義務や注意点について解説

≫ 宅建業法とは? 基本と最新改正4選! 押さえておきたい重要ポイントを解説

≫ 告知事項に該当する内容は? 説明義務の期間や告知を怠る影響

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧