【2025年版】不動産取引に関する法律一覧

不動産取引には、契約や広告、建築、登記など多くの段階があり、その都度さまざまな法律が関わります。これらの法律は消費者を守り、取引を安全かつ円滑に進めるために定められたものです。不動産会社は、各法律を十分に理解しておくことが求められています。

本記事では、不動産取引に関わる主要な法律をカテゴリごとに分類し、その概要について解説します。

目次[非表示]

- 1.①不動産会社を規制する法律

- 2.②広告に関する法律

- 2.1.宅地建物取引業法

- 2.2.不動産の表示に関する公正競争規約

- 3.③土地の利用に関する法律

- 4.④売買や賃貸借契約などの契約に関する法律

- 5.⑤権利関係に関する法律

- 5.1.民法

- 5.2.区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)

- 5.3.借地借家法

- 5.4.マンション建替円滑化法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)

- 6.⑥不動産登記に関する法律

- 6.1.不動産登記法

- 7.⑦建物の建築に関する法律

- 7.1.建築基準法

- 8.⑧住宅の契約不適合に関する法律

- 8.1.民法

- 8.2.宅地建物取引業法

- 8.3.品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

- 8.4.住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)

- 9.まとめ

①不動産会社を規制する法律

土地・建物などの売買をする際に、不動産事業者と消費者の間で情報量や知識に差があることから、トラブルとなることを防ぐためさまざまな法律が存在します。

不動産会社の業種のなかでも、売買や仲介を行う流通業や分譲マンションの管理業には、消費者保護の観点から、業務を規制する法律が設けられています。特に重要なこの「不動産会社を規制する法律」については、その目的とあわせて紹介します。

宅建業法(宅地建物取引業法)

宅建業法とは、自社で行う宅地や建物の売買・交換や、これらの取引および貸借の代理・仲介(媒介)を行う際の業務全般を規制する法律です。1952(昭和27)年に制定されて以降、度々改正されています。買主や借主への重要事項説明、契約内容を記載した書面の交付、自社が売主となる場合の契約内容の規制などが定められています。

第一章 第一条より宅地建物取引業法の目的 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。 |

参考:e-GOV 法令検索 宅地建物取引業法

≫ 宅建業法とは? 基本と最新改正4選! 押さえておきたい重要ポイントを解説

賃貸住宅管理業法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)

賃貸住宅管理業の適正化と、オーナー、入居者の保護を目的として、2021(令和3)年に施行されたのが、賃貸住宅管理業法です。不動産会社がオーナーから賃貸住宅を借り上げて転貸する「サブリース」など、賃貸管理業でのトラブルを防ぐための法律です。勧誘や契約時に家賃減額リスクを隠したり、事実と異なる説明をしたりすることなどを禁じています。また、賃貸管理業者の登録制度も設けています。

第一章 第一条より賃貸住宅管理業法の目的 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、賃貸住宅の入居者の居住の安定の確保及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の公正かつ円滑な実施を図るため、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約の適正化のための措置等を講ずることにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。 |

参考:e-GOV 法令検索 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律

マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)

マンションの良好な住環境を守るため、マンション管理に対する規制を定めた法律で、2001年に施行されました。マンション管理適正化推進計画、管理計画認定制度、マンション管理士、マンション管理業などについて規定しています。管理組合の運営や相談に対して助言を行うマンション管理士の資格を創設したり、マンション管理業者の登録制度を設けたりすることで、適正な管理を促しています。

第一章 第一条よりマンション管理適正化法の目的 この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることに鑑み、基本方針の策定、マンション管理適正化推進計画の作成及びマンションの管理計画の認定並びにマンション管理士の資格及びマンション管理業者の登録制度等について定めることにより、マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |

参考:e-GOV 法令検索 マンションの管理の適正化の推進に関する法律

≫ マンション関連法の改正ポイントは? マンションと住民の“2つの老い”に対応

国土交通省の賃貸住宅管理業法ポータルサイトでは、賃貸住宅管理業法に関連する情報や各種申請手続きなどが掲載されています

②広告に関する法律

不動産広告は、消費者にとって重要な情報源です。物件の状態や法規制、購入条件などを正しく理解してもらえるよう、不動産広告には各種の法律や規約による規制が設けられています。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法では、消費者保護のため、物件の規模や価格を実際より優良・有利と誤認させる広告を禁じています。また、未完成物件は、開発許可や建築確認を受けたあとでなければ広告を開始できないことなども定めています。

不動産の表示に関する公正競争規約

消費者が不動産の取引について適正に判断できるよう、不動産業界が自主的に定めた物件広告のルールです。ネット広告やチラシ、新聞・雑誌、パンフレットなどに表示すべき事項や、広告開始時期、面積・価格の表示基準などを規定しています。消費者に優良誤認を与えるような情報やおとり広告、景品規約などについて定められています。

不動産広告では、特選や最高、稀少などのほかよりも優位であることを意味する用語は客観的な根拠がなければ使用不可とされています

③土地の利用に関する法律

土地の無秩序な開発を防ぎ、計画的な利用を促すため、土地の開発や利用に関する法律が定められています。

都市計画法

計画的で秩序のある開発を推進し、快適な都市環境を維持するための法律で1968年(昭和43年)に制定されました。市街化区域や市街化調整区域を定め、さらに土地の利用目的ごとに住宅地や商業地といった用途地域に分類し、建物の建ぺい率・容積率などを規制しています。

≫ 都市計画道路とは? 調査すべき内容と不動産取引への影響をわかりやすく解説

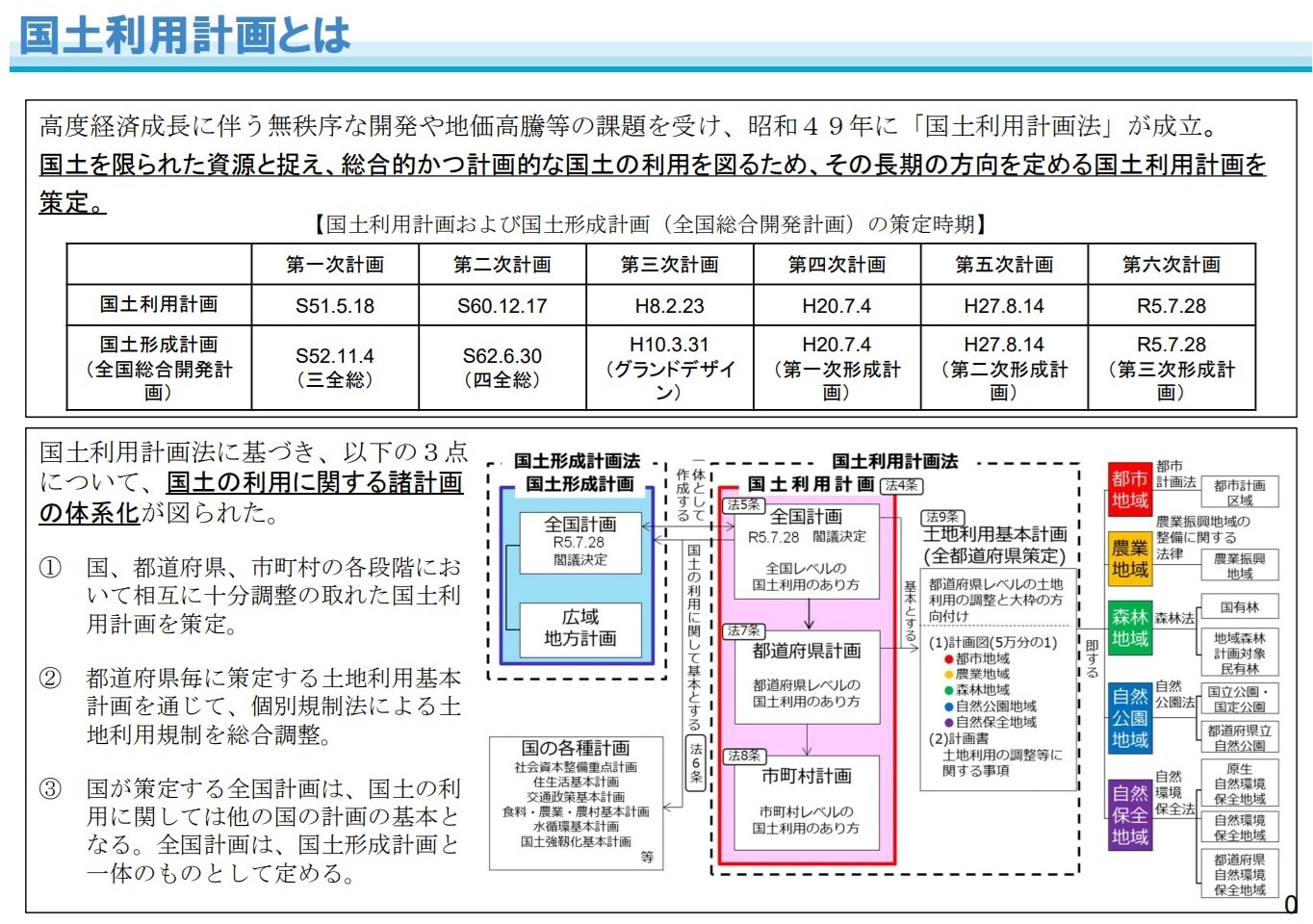

国土利用計画法

国土を総合的かつ計画的に利用することを目的とし1974(昭和49)年に政令された法律です。土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正な土地利用を確保するための制度を定めています。たとえば、一定面積以上の土地取引について、都道府県知事への届出を義務付けています。

国土交通省 国土利用計画とは

(出典:国土交通省 国土利用計画とは)

④売買や賃貸借契約などの契約に関する法律

不動産取引は高額であるため、消費者が不利にならず公平な契約を結べるよう、契約に関するさまざまな法律が整備されています。

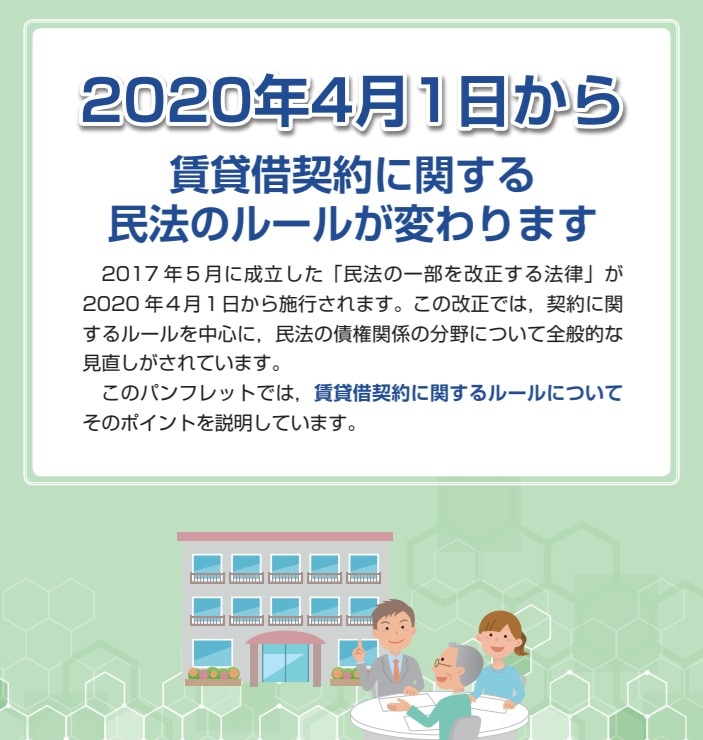

民法

民法では、不動産取引の安全性や当事者の権利を守るため、契約の成立要件や手付け、契約不適合責任など、契約の基本原則を定めています。現行の民法は1898(明治31)年に施行され、2020年には120年ぶりに大改正が行われました。契約に関して争いが生じた場合や取り決めがない場合は、原則として民法に基づき解決されます。

借地借家法

賃借人保護を目的に、土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律で、民法に優先して適用されます。1921(大正10)年制定(借地法・借家法)。土地の賃借権や建物の賃貸借契約における、期間・更新・終了などについて規定しています。

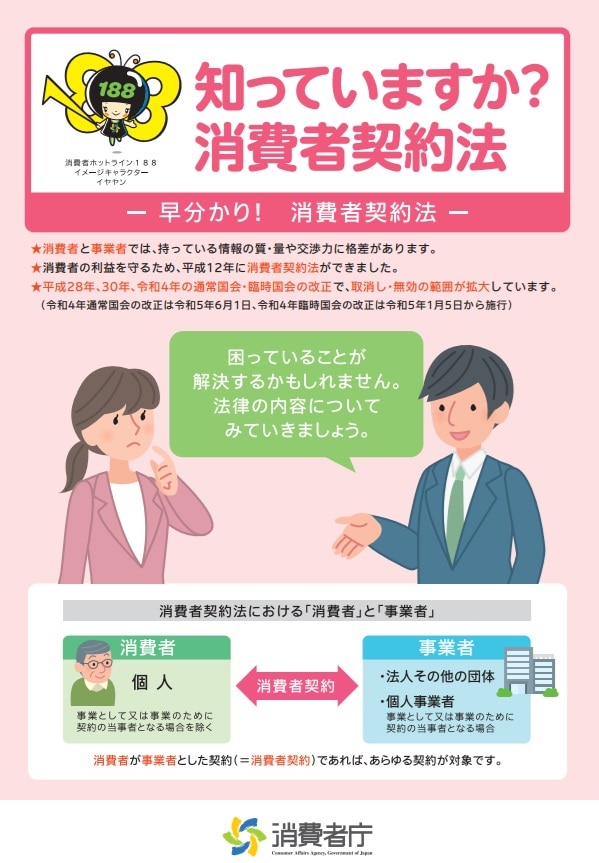

消費者契約法

消費者契約法は2001年(平成13)年に施行された法律です。事業者と消費者で情報や交渉力に差がある契約に対し、消費者保護を目的とした規定を設けています。たとえば、不適切な行為によって内容を誤認した契約は取り消しができること、権利を不当に害する条項は無効とすることなどを定めています。

消費者庁 「知っていますか? 消費者契約法。早分かり 消費者契約法」

(出典:消費者庁 「知っていますか? 消費者契約法-早分かり!消費者契約法」)

⑤権利関係に関する法律

不動産は所有権や借地権など、多くの権利が関わる資産です。トラブルを防ぐため、これらの権利の所在を明確にし、さらに一定の規制を設けるためのさまざまな法律が整備されています。

民法

民法では、不動産に関する権利を、物権(所有権・地上権・抵当権など)と債権(賃借権など)に大別しています。さらに、自らの権利を第三者に主張するための要件など、各権利の内容や効力を定めています。

区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)

分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する際の専有部分・共用部分・敷地に関する権利関係や、建物を共同で管理する方法を定めた法律です。1962(昭和37)年に制定されたのち、1983(昭和58)年に大幅に改正されています。大規模修繕や建替えを決める手続きや、管理組合の運営方法なども規定しています。

借地借家法

賃借人保護のため、借地権や建物賃貸借の権利関係について定めた法律であり、民法に優先して適用されます。自らの借地権や建物賃貸借を第三者に主張するための要件や、借地人や借家人それぞれの権利などが定められています。

マンション建替円滑化法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)

マンションの良好な居住環境の確保を目的に、建替えなどを円滑に行うための手続きやルールを定めた法律で、2002年に施行されました。建替えに関する規定のほか、建物を除却し敷地を売却する事業についても定めています。

参考:e-GOV 法令検索 マンションの建替え等の円滑化に関する法律

賃貸借契約における民法改正のパンフレット。ほかにも、法務省ホームページには売買取引に関する民法改正についてのパンフレットも掲示されています

(出典:法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について)

⑥不動産登記に関する法律

不動産の権利を公に示し、第三者に権利を主張できるよう、不動産の登記に関する法律が定められています。これらの法律により、不動産所有者の権利を守り安全な取引を行うことができます。

不動産登記法

土地や建物などの不動産に関する情報を記録し、一般に公示する制度を定めた法律です。民法の施行に伴い、1899(明治32)年に施行されました。不動産の所在地・所有者・権利関係などを公にすることで、所有者の権利が守られ、不動産取引の安全と円滑化が図られます。

⑦建物の建築に関する法律

安全で快適な建物を計画し、適切な工事を行うため、建物の用途や規模、高さといった細かな基準が法律によって定められています。

建築基準法

住む人の安全や健康を守るため、建物の建築に関する最低限の基準を設けた法律です。1950(昭和25)年施行、2025年4月に改正されました。建物の安全性や耐震性、耐火性に関する基準のほか、敷地と道路の関係や建ぺい率、容積率といった、地域の良好な住環境を維持する規定も設けられています。

≫ 建築基準法の改正で注目すべきポイント3選! 改正による影響も解説

国土交通省 令和4年改正 建築基準法について

国土交通省は建築基準法改正(2022年公布)について、改正ポイントなどを詳しくまとめています。毎年建築や住宅に関連する法改正が行われているため、最新情報は国土交通省などのホームページを参照するとよいでしょう

⑧住宅の契約不適合に関する法律

住宅の取引を安心して行えるよう、売主の責任や保証、補修義務などを定めた法律があります。これらの法律があることで、購入後に欠陥が見つかった場合でも買主が保護され、迅速に問題を解決できます。

民法

改正民法では、売買の目的物が種類・性質・数量の面で契約内容に適合しない場合、売主が買主に対して契約不適合責任を負うことが定められました。購入した住宅に契約内容とは異なる部分があった場合、買主は売主に補修や代金減額、損害賠償、契約解除を請求できます。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法では、宅建業者が自ら売主となる宅地や建物の契約において、引渡しの日から2年以上の契約不適合責任を負うことを定めています。また、買主が民法の規定よりも不利になる特約は定められず、仮に定めても無効であるとしています。

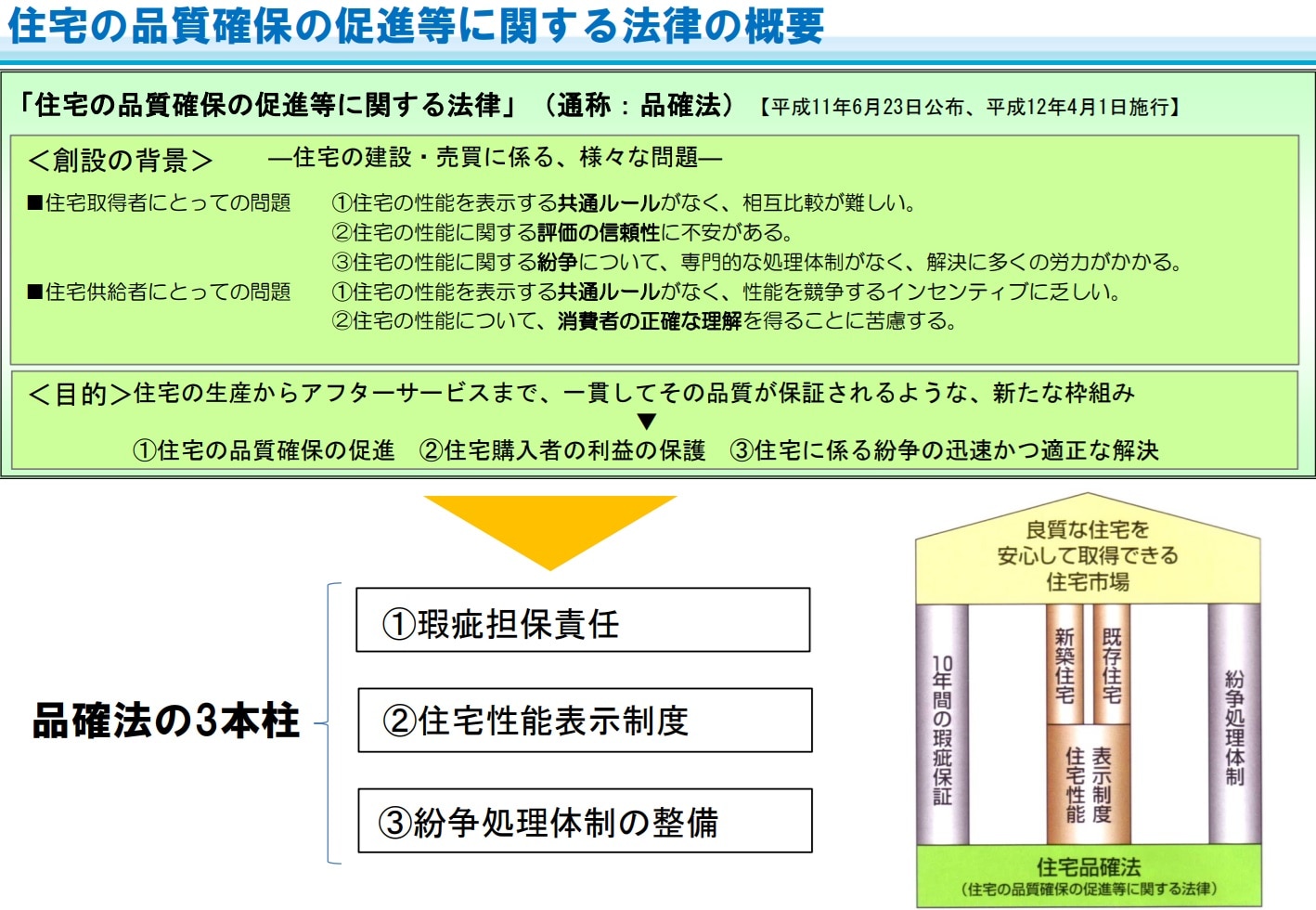

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)

住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)は、2000(平成12)年施行されました。新築住宅の構造耐力上主要な部分(基礎・屋根・柱・床・壁など)および雨水の侵入を防止する部分について、売主または請負人が引渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことを定めています。

参考:e-GOV 法令検索 住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅瑕疵担保履行法(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)

新築住宅の売主などに、住宅瑕疵保険への加入または保証金の供託を義務付ける法律です。2007(平成19)年に成立・公布されました。これにより、売主が倒産などによって瑕疵担保責任を果たせない場合でも、発注者や買主が住宅の補修費用を請求できるようにしています。

参考:e-GOV 法令検索 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

国土交通省 住宅の品質確保の促進等に関する法律の概要。品確法は「瑕疵担保責任」「住宅性能表示制度」「紛争処理体制の整備」の3本柱からなります

まとめ

不動産取引では、宅建業法をはじめとする関連法規を正しく理解し遵守することが、不動産会社としての信用を築く大きなポイントになります。

法令をしっかり把握することは、トラブルを未然に防ぎ、安定した取引にもつながるでしょう。今回紹介した主要な法令以外にも、省エネや建築に関する法律など、関連法は多岐にわたります。これを機に、改めて関連する法律を整理してみてはいかがでしょうか。

■関連記事

≫ 第三次国土形成計画の内容は? 背景から重点テーマまでわかりやすく解説

≫ 【宅建業法改正】インスペクション説明の義務化とメリット・デメリット

≫ 契約不適合責任とは何か。瑕疵担保責任との違いと仲介会社が負う責任

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。