告知事項に該当する内容は? 説明義務の期間や告知を怠る影響

不動産会社に勤務している方は、物件に関する重要事項を説明する機会があるはずです。不動産の隠れた欠陥や、取引に影響を与える過去の出来事など、契約前に買主や借主に伝えるべき事項を「告知事項」といいます。

告知事項を伝えずに契約に至ると、後になって買主や借主から損害賠償請求を受ける可能性があります。これを避けるために、どのような内容が告知事項に該当するのか、また説明責任を負うべき期間がどの程度なのか、確認しておきましょう。

目次[非表示]

不動産会社に説明が義務付けられている告知事項とは

告知事項とは、不動産会社が物件の買主や借主に対して、契約前に告知しなければならない内容です。物理的な欠陥がある場合だけでなく、物件内で一般的に嫌悪される出来事が発生した場合も、不動産会社は買主や借主に事情を説明しなければなりません。

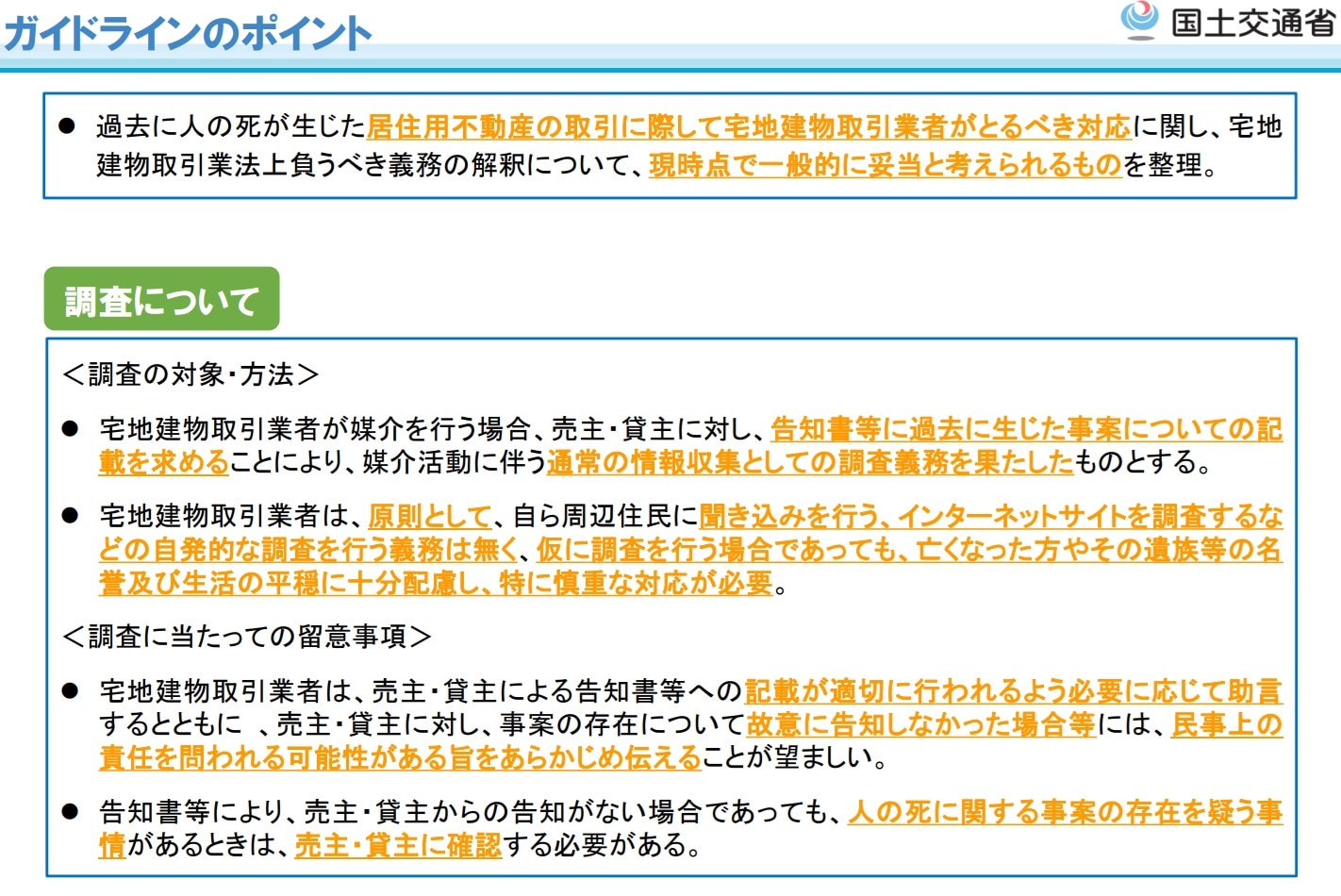

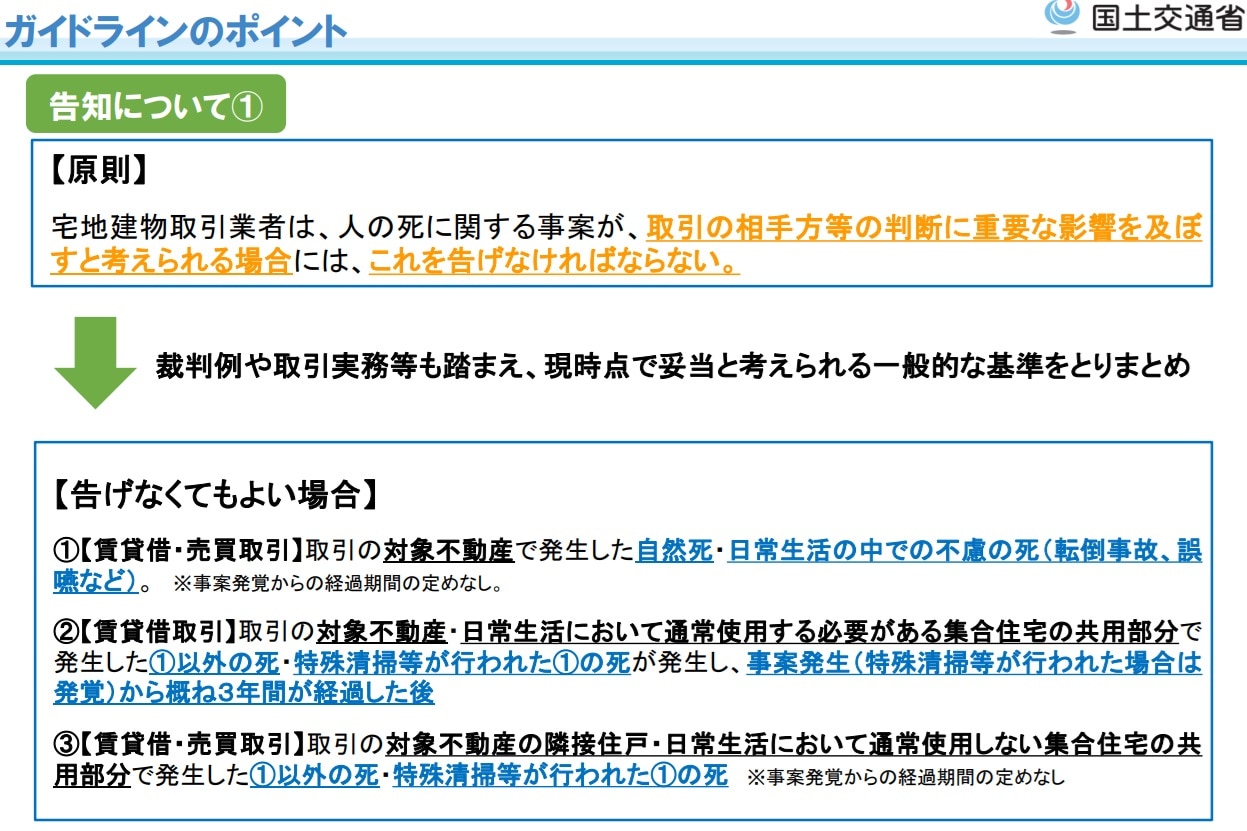

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、人の死に関する事案が「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、買主・借主に対してこれを告げなければならない」と定めています。

引用:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」

告知事項に関しては、本来であれば売主・貸主が適切に告知する必要があります。しかし、不動産取引の実務においては、不動産会社を通じて告知が行われることが大半です。

不動産取引のトラブルを未然に防ぐためにも、適切な告知によって消費者に正しく認知させるという、不動産会社が果たす役割は大きいといえるでしょう。

過去に発生した人の死に関連する事案の判断基準がなく、不動産取引において現場にて判断せざるを得なかったことから、2021年、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要より

(出典:国土交通省 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要)

≫ 事故物件の定義は?「人の死の告知に関するガイドライン」が示す告知義務

告知事項の内容

告知事項に含まれる不動産の瑕疵(かし)は、「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「物理的瑕疵」「法的瑕疵」に大別されます。

それぞれの瑕疵について具体的に見ていきましょう。

心理的瑕疵

心理的瑕疵とは、住むにあたって心理的な抵抗が生まれてしまうような事情を指します。具体的には、自殺や他殺があった事故物件や、汚れや臭いなどを理由とした特殊清掃が行われた物件などが該当します。

隣地に火葬場や墓地があるような物件も一般的に嫌悪されやすいため、心理的瑕疵を抱えているといえるでしょう。

環境的瑕疵

環境的瑕疵とは、建物そのものに欠陥はないものの、周辺環境が原因で日常生活に支障をきたす事情を指します。たとえば、昼夜を問わず稼働している工場が近隣にある場合、騒音により健康被害が出る可能性が考えられるでしょう。

また、近隣に大量のゴミが放置されており、悪臭を放っているような場合も環境的瑕疵に該当します。

物理的瑕疵

物理的瑕疵とは、物件そのものに安全性に関わる破損や傷があることを指します。たとえば、外壁が剥がれていたり雨漏りが発生していたりする物件だと、安心して生活できません。

また、2006(平成18)年9月以前に着工した建築物には、アスベストが使用されている可能性があります。現行法でアスベストの使用は禁止されているため、アスベストが使用されている物件も物理的瑕疵を抱えているといえます。

なお、耐震強度が不足している、排管が破損しているなど、外見だけでは判断できない箇所の問題も物理的瑕疵に含まれます。

法的瑕疵

法的瑕疵とは、「建築基準法」「都市計画法」「消防法」など、建物や土地に関する法律に違反している状態を指します。たとえば、法改正前の基準で建てられており、現行の基準では不適格状態となっているような物件です。

所有権や抵当権などの権利関係が複雑な不動産や、隣地との境界線が不明確な不動産も、法定瑕疵を抱えているといえます。法的瑕疵がある不動産は使用や処分に制約があるため、同じ状態が続く限り、不動産会社は告知義務を負います。

取引する土地や建物の瑕疵について故意に事実を告げないなどの行為があった場合、告知義務違反に該当する可能性があります

≫ 心理的瑕疵とは? 賃貸物件における不動産会社の告知義務と注意点

心理的瑕疵の告知義務期間は瑕疵の発生から3年間

心理的瑕疵がある物件に関して、不動産会社は告知義務を負うものの、告知の必要性の有無が曖昧な場合もあります。そこで、過去の裁判例や取引実務に基づき一定の基準を定める「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が2021(令和3)年10月に作成されました。

このガイドラインによると、賃貸借契約においては、瑕疵の発生から3年間は借主に対して告知義務を負います。

ただし、以下については「告知しなくてもよい場合」として定められているため、告知をしなくても問題ありません。

告知しなくてもよい場合

1.【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)※

2.【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した1以外の死・特殊清掃等が行われた1の死が発生し、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後

3.【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した1以外の死・特殊清掃等が行われた1の死※

※事案発覚からの経過期間の定めなし

(出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」)

ただし、取引相手の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合や、買主・借主から事案の有無について問われた場合は告知する必要があります。

また、特殊清掃が行われた物件に関しても、買主・借主が契約を締結するかどうかの判断に重要な影響を及ぼすと考えられるため、基本的に事案の発生時期(発覚時期)や特殊清掃が行われた旨を告げなければなりません。

ガイドラインのポイント

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン概要より

心理的瑕疵が不動産に与える影響

心理的瑕疵がある物件は、一般的に買主や借主から敬遠されるため、賃料や売買価格にもマイナスの影響が生じます。公益社団法人全日本不動産協会の資料を参考に、心理的瑕疵が賃貸物件の売買価格に与える影響をまとめました。

原因 |

影響 |

|---|---|

殺人など深刻な事件 |

事件・事故の態様や発見時の状態にもよるものの50%程度の減額 |

自殺 |

30%程度減額し、発見までに日数を要した場合は50%程度の減額 |

自然死 |

発見されるまでに日数を要した場合10%程度減額 |

(出典:公益社団法人全日本不動産協会「不動産取引における心理的瑕疵について」)

なお、中古マンションの賃料に与える影響は以下のとおりです。

原因 |

影響 |

|---|---|

殺人など深刻な事件 |

一次賃貸人が居住する限り賃料は50%減額、二次賃借人は5年程度は賃料を30%程度減額 |

自殺 |

30%程度減額 |

自然死 |

原則として減額も借主への説明も行わないが、発見までに日数を要した場合は10%程度の減額 |

(出典:公益社団法人全日本不動産協会「不動産取引における心理的瑕疵について」)

不動産会社としては、心理的瑕疵が売買価格や賃料に与える影響を加味したうえで、売主・貸主に適切な売り出し価格や賃料の設定をアドバイスする必要があります。

心理的瑕疵の告知義務を怠るとどうなるか

心理的瑕疵がある物件について、告知義務があるにもかかわらず実施を怠った場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。売主や貸主が損害賠償請求の対象となる事例が多いものの、不動産会社も対象となる可能性があります。

損害賠償を請求されると、裁判の結果次第では経済的な負担が生じるうえに、社会的な信用を失ってしまいます。「告知義務を果たさない会社」という印象を持たれてしまうと、事業運営においてさまざまな悪影響が出てしまうでしょう。

そのため、不動産会社は売主や貸主に対して、告知書に告知事項を適切に記載する必要があることを伝えるべきです。併せて、告知義務を怠った場合は、民事上の責任を問われる可能性がある点も伝えましょう。

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインでは、告げなくてもよいとした場合であっても、事件性、周知性、社会に与えた影響などが特に高い事案は告げる必要があるとしています

まとめ

告知事項がある不動産の媒介を行う際には、買主や借主に対して適切な説明をしなければなりません。告知しなくてもよい場合もあるものの、取引の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合や、社会に与えた影響が特に大きい事案に関しては、基本的に告知義務を負います。

必要な告知義務を怠ると、買主や借主から損害賠償請求を受ける可能性があります。不動産会社としての信頼を損ねてしまう事態を防ぐためにも、告知事項がある場合は必ず告知を行いましょう。

≫ 賃貸経営で活用できる! 一人暮らしの高齢者見守りサービスと導入メリット

≫ 終身建物賃貸借契約とは? 活用する際の要件や注意点を解説

≫ 残置物の対処法とは? 高齢者を受け入れる貸主が目を通すべき資料を一挙紹介

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。