東京とどまるマンション普及促進事業とは? 補助金申請の条件や流れを解説

東京とどまるマンションとは、災害時でも自宅で生活できるように対策を施したマンションのことです。東京都は2024年5月から、東京とどまるマンション普及促進事業として、補助金制度を実施しています。

本記事では、東京とどまるマンション普及促進事業の概要や要件、補助対象の資器材、申請の流れなどについて解説します。

東京とどまるマンションとは

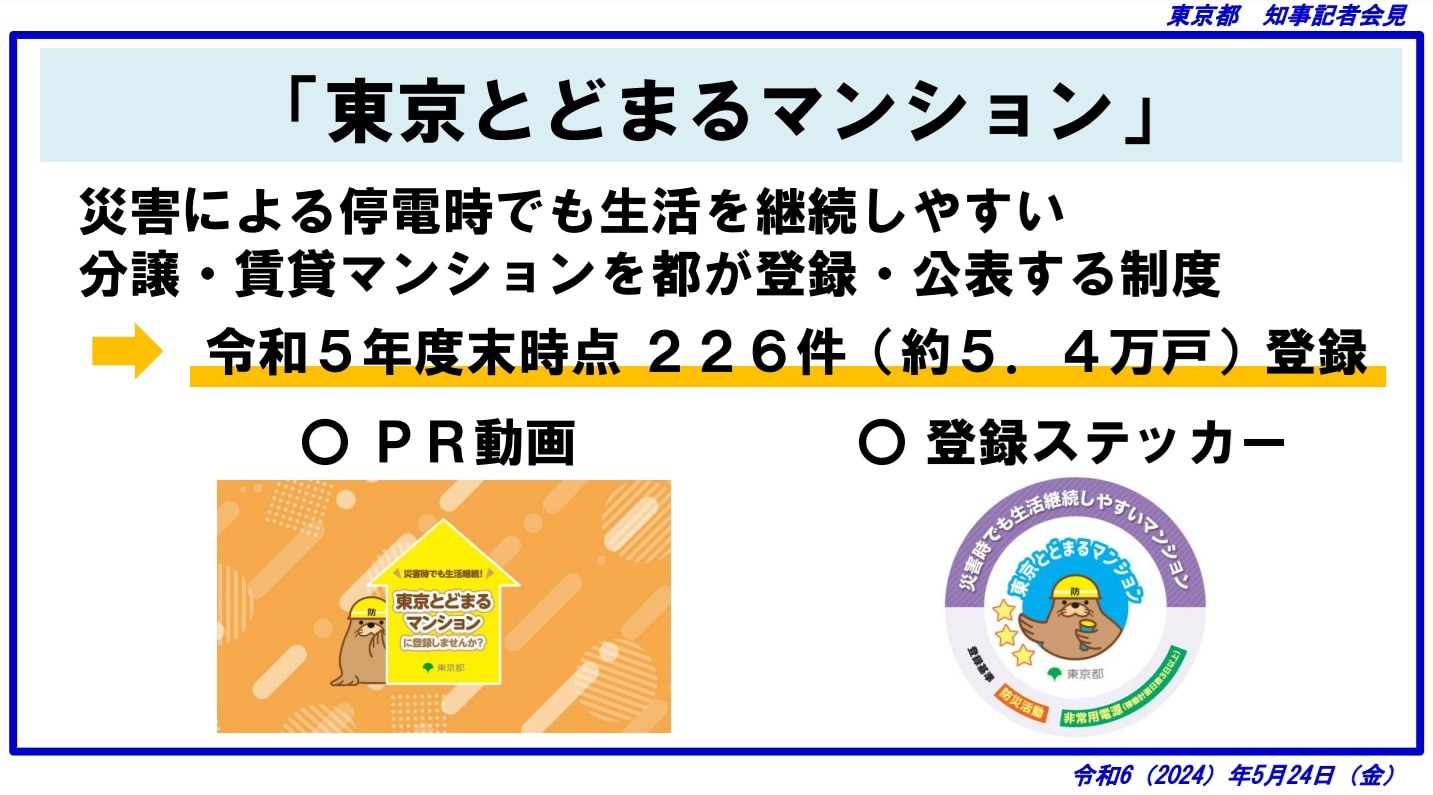

東京とどまるマンションとは、地震などの災害時でも自宅で生活し続けられるように、東京都が定めた対策を行っているマンションのことです。要件を満たしたマンションは、東京都によって東京とどまるマンションとして登録され、ホームページ上で公開されます。登録を受ければ、災害時でも生活を継続できるマンションとしてアピールできます。

主な対策としては、災害による停電が起きた場合でも、各戸に水を供給しエレベーターを使えるよう、最小限の電源を備えることなどが挙げられます。また、防災マニュアルを作成して防災訓練を実施するなど、災害時でも住民同士が協力して生活を続けられるような取り組みも行います。

(出典:東京とどまるマンション(2024年5月24日知事会見資料))

(出典:東京とどまるマンション(2024年5月24日知事会見資料))

制度設立の背景

東京とどまるマンションの制度が設けられた背景には、過去の震災からの教訓があります。阪神淡路大震災や東日本大震災では、停電によって水の供給やエレベーターの運転が停止してしまったマンションがありました。この結果、建物自体が損傷を受けていなくても、自宅で生活を続けることが困難になる人が出たのです。

総世帯数の約4分の1に相当する戸数の分譲マンションを抱える東京都において、災害時に生活できないマンションが多数ある状態では、いざというときに多くの避難者が出てしまいます。

避難所に人が集まりすぎてしまうと、物資の不足や衛生状態の悪化、プライバシーの確保が困難な環境などを招きます。災害時でも生活を継続できるマンションを普及させることは、東京都の防災上の重要な課題なのです。

東京都内の分譲マンションは、2020年時点で約191万戸。総世帯数の約4分の1に相当し、増加傾向で推移しています

対象建物と登録基準

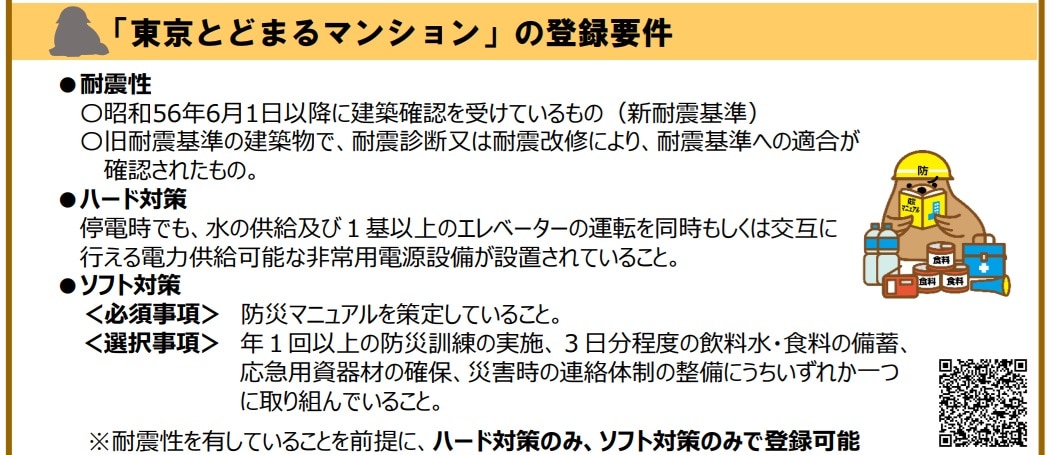

東京とどまるマンションに登録するには、地震が発生したときでも大きな被害を受けない耐震性を持つ建築物であることが前提となります。

さらに、救援物資が供給されるまで自宅で生活を継続できるように、ハード対策とソフト対策の二つの登録基準も満たす必要があります。

対象建築物

対象となる建物は、次のいずれかの耐震性を備えている必要があります。

1. 1981年6月1日以降に建築確認を受け、新耐震基準を満たしている

2. 旧耐震基準の建物でも、耐震診断や耐震改修による耐震基準への適合が確認されている

登録基準

登録基準として、次のハード対策とソフト対策を満たす必要があります。

1. ハード対策

停電時でも、水の供給と1基以上のエレベーターの運転を、同時または交互に行える非常用電源設備が設置されていること。

設備の例:コージェネレーションシステム、自家発電設備、太陽光発電システムおよび蓄電池など

※コージェネレーションシステムとは、エンジンや燃料電池などで発電し、発電時に発生する熱も回収して給湯や暖房などに利用するシステムのことです。

2. ソフト対策

必須事項:防災マニュアルを作成していること

選択事項:次のいずれか一つに取り組んでいること

・年1回以上の防災訓練の実施

・3日分程度の飲料水や食料の備蓄

・応急用資器材の確保

・災害時の連絡体制の整備

※建物に耐震性があることを前提に、ハード対策のみ、ソフト対策のみでの登録も可

東京とどまるマンション普及促進事業とは

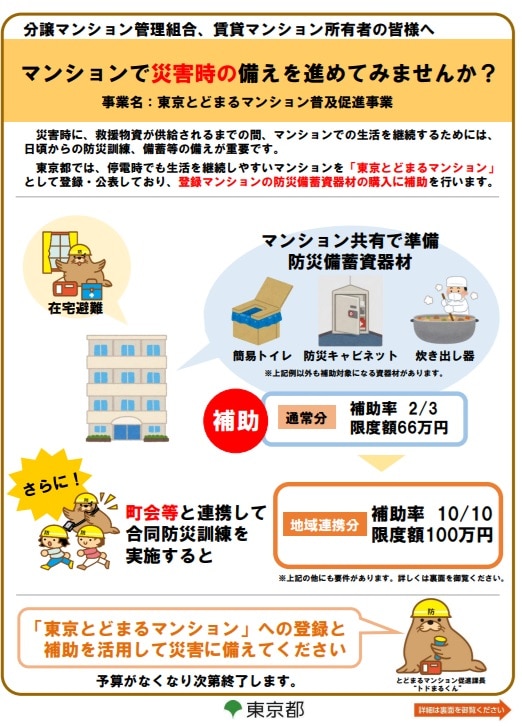

東京都では、東京とどまるマンションの普及を図るため、資器材購入を補助する普及促進事業を行っています。

制度の概要

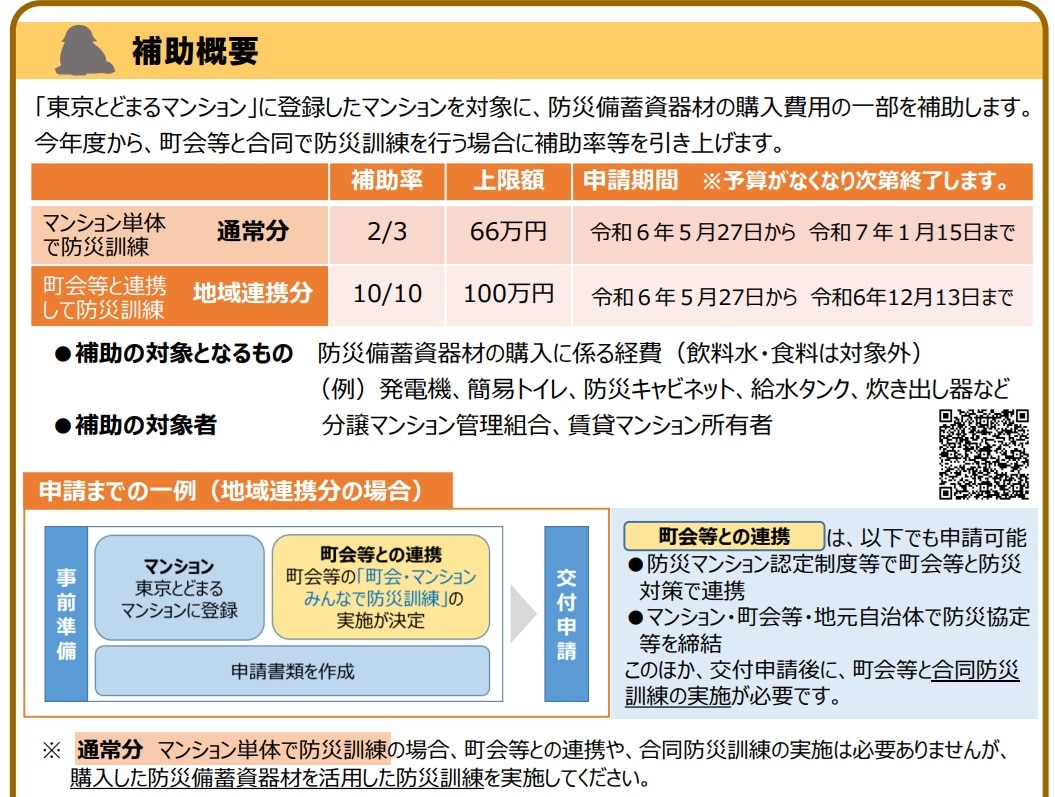

東京とどまるマンション普及促進事業は、登録している分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの所有者を対象に、防災備蓄資器材を購入する費用を補助するものです。

マンション単体で防災訓練を行う場合、66万円を上限に、購入費用の2/3が補助されます。さらに、町会などと連携して合同で防災訓練を行うと、地域連携分として100万円を上限にかかった費用が補助されます。

|

|

補助率 |

上限額 |

||

|---|---|---|---|---|

マンション単体で防災訓練を実施 |

通常分 |

2/3 |

66万円 |

|

町会などと連携して防災訓練を実施 |

地域連携分 |

10/10 |

100万円 |

|

東京とどまるマンション普及促進事業パンフレット

対象となる資器材

補助の対象になる資器材には次のようなものがあります。

・初期消火に使用するもの

スタンドパイプ、可動式消火ポンプ

・救出・救護に使用するもの

階段避難車、救急セット、担架、リヤカー、はしご、工具、救急用品(ジャッキ・ロープ)、AED(自動体外式除細動器)、毛布、ヘルメット、懐中電灯、仮設テント

・情報連絡に使用するもの

トランシーバー、メガホン、ラジオ

・生活継続に使用するもの

簡易トイレ、エレベーター用防災キャビネット、給水タンク、炊き出し器、発電機、発電機用カセットボンベ、蓄電池、蓄電池用太陽光パネル、養生シート、安否確認マグネット、投光器

※設置工事を伴う据置型の発電機、蓄電池、太陽光パネルは除く。

対象外の資器材

マンション作成の防災マニュアルに記載してあっても、以下のような資器材は補助の対象外となります。

・ホワイトボード、机、軍手、カセットコンロ、養生テープ、ライティングシート、AEDスタンドやケース、土のう、水のう

・対象となる資器材以外で1品当たり1,000円未満(税抜き)のもの(例:乾電池、ポリ袋など)

・飲料水や食料(ただしエレベーター用防災キャビネットに収納されているものは除く)

申請手続き期限

ここでは、大まかな申請手続きの期限を紹介します。申請手続きは、マンション単体で防災訓練を行う「通常の場合」と、町会などと合同で防災訓練を行う「地域連携マンション」で異なります。申請は電子メール、郵送、窓口での受け付けです。

・通常の場合

交付申請受付期間:令和7年5月7日(水曜日)~ 令和7年12月25日(木曜日)

※補助対象とした防災備蓄資器材を活用した防災訓練の実施とその報告が必要です。

・町会等と連携した合同防災訓練を実施する場合

交付申請受付期間 令和7年5月7日(水曜日)~ 令和7年12月15日(月曜日)

※完了実績報告までに合同防災訓練の実施とその報告が必要です。

東京とどまるマンションについてのまとめ

東京とどまるマンションは、災害時でも自宅で生活が続けられるように対策を行ったマンションのことです。水の供給とエレベーターの利用ができる電源を備えたり、防災マニュアルの作成や防災訓練を行ったりなど、東京都が定めた条件を満たすことで東京とどまるマンションとして登録できます。

登録後は東京都のホームページ上で公開されるため、災害時でも生活し続けられる安心のマンションとしてアピールできます。さらに2024年5月からは、防災対策のための資器材の購入費用を補助する、東京とどまるマンション普及促進事業が始まりました。

定められた防災訓練を行うことで、最大100万円まで補助金が支給されます。詳しい要件や手続き方法などはホームページを参照し、マンションの災害対策を充実させましょう。

■関連記事

≫ エレベーターの保守点検|メンテナンス会社の選び方から補助金まで解説

≫ マンションの共用部をLEDに替えるメリットは? 節電効果や利用できる補助金を紹介

≫ マンションに防犯カメラの設置は必須? メリットや有効な設置場所を解説

≫ マンションの修繕積立金が不足する理由と対策。値上げするときの注意点も解説

≫ 高経年マンションの高齢化が顕著。令和5年度マンション総合調査結果

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。