マンション管理で知っておきたい置き配のメリットと注意点、使用細則を定める際のポイント

物流関連法規が2025年4月に施行されました(流通業務総合効率化法、および貨物自動車運送事業法改正)。

大手配送会社が置き配を推進しており、マンションにおいても、玄関前などに荷物を置くことで配達を完了させる置き配の利用が広がっています。置き配は、運送事業者の再配達の負担を減らし、入居者の利便性を向上するサービスです。ただし、セキュリティ面など、マンションや賃貸物件を管理するうえで注意すべきポイントもあります。

この記事では、置き配が必要とされる背景からメリット・デメリット、賃貸マンションに導入する際の注意点を解説します。

目次[非表示]

- 1.置き配が必要とされる理由

- 1.1.置き配とは?

- 1.2.社会問題化する物流の2024年問題、荷物の再配達

- 2.自治体や事業者の取り組み

- 3.オートロックマンションでの取り組み

- 4.置き配のメリット~入居者の利便性向上~

- 4.1.不在時に荷物を受け取れる

- 4.2.非対面で荷物を受け取れる

- 5.置き配のデメリット

- 5.1.盗難・配達ミスのおそれがある

- 5.2.破損・汚損のおそれがある

- 6.置き配を活用するときの注意点

- 7.マンション標準管理規約に追加

- 8. まとめ|置き配をマンション経営にも生かそう

置き配が必要とされる理由

インターネットを利用してECサイトで買い物をする人が増えるなか、受取人が不在だった場合の荷物の再配達を減らす取り組みとして、置き配を活用する自治体や事業者もあります。ここでは置き配が必要とされる背景について解説します。

置き配とは?

置き配は、受取人の不在時でもあらかじめ指定した場所に置いてもらうことで、荷物を受け取れるサービスです。

指定できる場所は運送事業者によっても異なりますが、玄関前だけでなく、ガスメーターや自転車のかごの中、宅配ボックス、ガレージなど、各家庭の状況に対応できるようにさまざまな選択肢があります。

社会問題化する物流の2024年問題、荷物の再配達

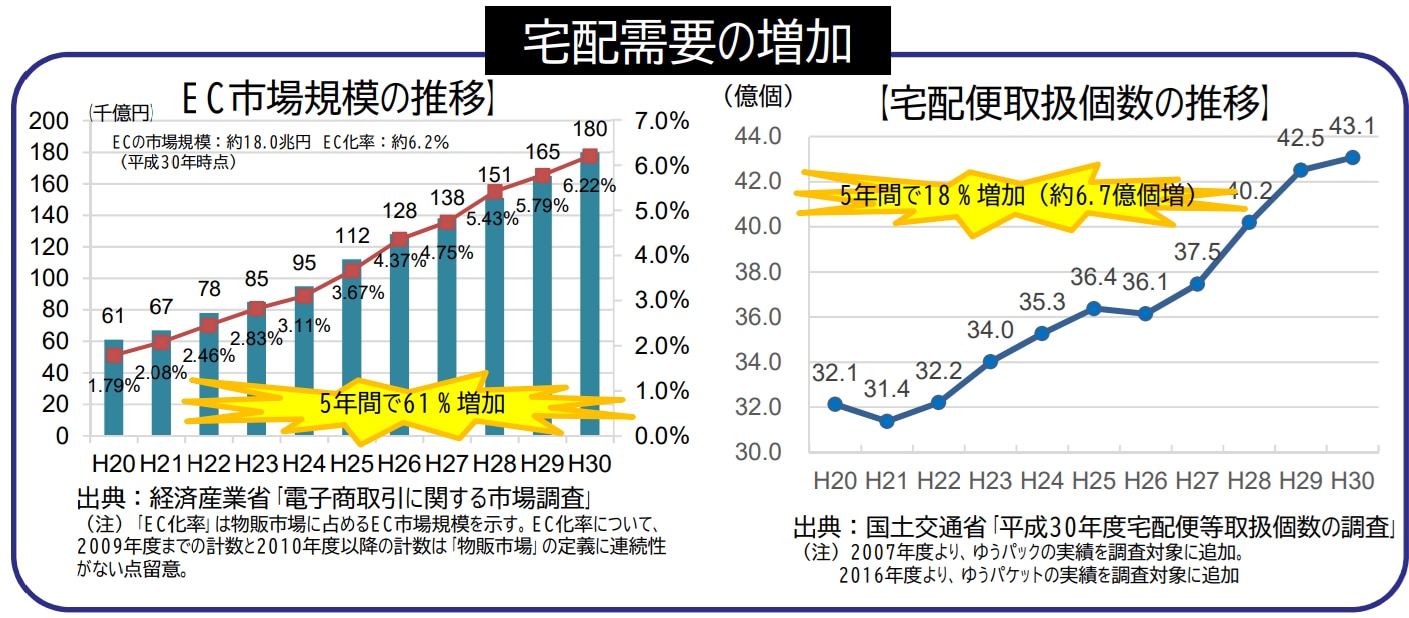

昨今はインターネットで商品を購入するEC市場の拡大傾向に伴い、宅配便の取扱個数も増加傾向が続いています。これに反して、トラックドライバー不足など、運送業界は労働力不足が深刻化している状況です。

このような状況のなか、2019年10月に国土交通省が行った調査では、宅配便の再配達率が全体の15%にまで及んでいることがわかり、再配達率の削減が課題となっています。

そこで、再配達削減に向け、2019年から「置き配検討会」が開催され、2023年に取りまとめられた「物流革新に向けた政策パッケージ」には、2024年度に再配達率6%を目指すことが盛り込まれました。

(出典:経済産業省・国土交通省「置き配の現状と実施に向けたポイント令和2年3月」p.2)

(出典:国土交通省 令和6年10月の宅配便の再配達率は約10.2% )

自治体や事業者の取り組み

2024年4月からトラックドライバーの働き方改革を推進する法律が適用され、「物流の2024年問題」に直面するなか、東京都は「再配達削減に向けた啓発活動支援事業」を実施しています。

具体的には、玄関前のスペースなどに設置して荷物を入れられる置き配バッグを配布する運送事業者などに対し、1個あたり2,650円を上限として、補助対象経費の1/2を支給するものです。

一方の事業者側を見てみると、日本郵便では、次のような条件のもと、置き配サービスを実施しています。

● 受取人の住所と同一建物内または構内であること

● 外部から容易にわからず事故のおそれがないこと

● 降雨などで荷物が汚損するおそれがないこと

ヤマト運輸では、連携しているオンラインショップで商品を注文した場合に、受取方法を置き配に指定できるサービスを提供しています。受取方法は荷物が届く直前まで変更可能です

また、佐川急便は置き配サービスを2024年9月から本格的に開始し、大手事業者の置き配対応が進んでいます。

(出典:東京都「再配達削減に向けた啓発活動支援事業実施要綱」)

(出典:日本郵便株式会社「置き配」)

(出典:ヤマト運輸株式会社「EAZY」)

宅配ボックス以外にも車庫や物置など、事業者によりさまざまな場所が指定できます

オートロックマンションでの取り組み

オートロック付きマンションの場合、以前は、宅配ボックスが設置されている場合でなければ置き配は難しい状況でした。しかし今では、オートロック付きマンションでも置き配に対応できるさまざまなサービスが提供されています。

株式会社ライナフが提供する「スマート置き配」は、カギのデジタル化技術を用いて置き配を実現するサービスです。スマート置き配導入物件であれば、同社と提携した運送事業者の認証された配達員がエントランスのオートロックを解錠し、各部屋の前など、指定された場所まで荷物を届けてくれます。

初期費用や月額費用は無料で、エントランスの点検口や制御盤、管理人室などにデバイスを設置する1時間程度の施工で利用できます。宅配ボックスを設置するスペースがないマンションでも利用可能です。

(出典:株式会社ライナフ「スマート置き配」)

置き配のメリット~入居者の利便性向上~

置き配の環境を整備すると、再配達を減らせるだけでなく、入居者の生活利便性向上にもつながります。ここでは置き配のメリットについて解説します。

不在時に荷物を受け取れる

置き配の一番のメリットは、不在時でも荷物を受け取れることです。特に、多忙で家にいる時間が少ない方や帰宅が遅い方、あるいは外出が多い方にとって、配達時間に家にいる必要がなくなるメリットは大きいといえます。

また、在宅中でも、オンラインで商談や面談している最中など、手が離せないタイミングでも商品を受け取ることが可能です。

非対面で荷物を受け取れる

置き配は、非対面で荷物を受け取れることから感染症対策にもなります。宅配ボックスなど、さまざまな住宅設備を取り扱う株式会社ナスタの調査によると、2019年の調査開始時からコロナ禍における非対面需要の拡大期を経て、置き配の利用率は26.8%から67.3%へと4年連続で増加しています。

また、非対面で受け取りが完了するためチャイムを鳴らす必要がなく、寝ている乳幼児を起こしたり、ペットが吠えたりすることを防ぐことも可能です。

(出典:株式会社ナスタ 「プレスリリース「置き配」利用率が2023年は67%、コロナ前と比べ2.5倍に増加」)

置き配のデメリット

一方、置き配を利用することによるデメリットもあります。

盗難・配達ミスのおそれがある

置き配では対面での名前の確認がないため、誤配達が発生する可能性があります。運送事業者だけでなく、通販事業者が届け先を誤っている場合でも、対面と比べ気づきにくいでしょう。

また、玄関前など、施錠されていない場所や人目につく場所に荷物が置かれることもあるため、盗難のリスクは避けられません。特に、受取人が事情によって長期間不在にする場合などは、荷物盗難リスクだけでなく、自宅を留守にしていることがわかりやすくなるため、注意が必要です。

置き配の盗難リスクに対して、日本郵便では支払限度額1万円までの置き配保険を提供しています。また、置き配バッグを提供する「OKIPPA」では、無料で5,000円まで、有料サポートで30,000円までの盗難補償を付けられます。

(出典:日本郵便「置き配保険」)

(出典:OKIPPA「OKIPPA plusサポート内容」)

破損・汚損のおそれがある

指定の置き場所が玄関前などの場合、雨や強風などで荷物が破損、汚損するおそれがある点もデメリットといえるでしょう。天気が不安定な場合など、配達時は晴れていてもその後に急な雨が降ることもあります。

そのため、一定金額以上の商品や壊れやすいデジタル商品、医薬品などを置き配の対象外としているECサイトや運送事業者があります。

置き配を活用するときの注意点

入居者の生活利便性を向上させられる置き配ですが、導入にあたっては注意しなければならないこともあります。

一つはマンションのセキュリティへの影響です。オートロックマンションでは、入居者ではない配達員がオートロックを解除することになります。ワンタイムパスワードや1回のみ利用可能なデジタルキーを活用するなど、セキュリティ面の対策が施されたサービスも提供されていますが、解錠したタイミングを狙って無関係の人が侵入する可能性もあります。

そのため、セキュリティ対策だけでなく、荷物の盗難や破損時の補償なども比較・検討したうえでサービス導入の判断をすることが重要です。

また、置き配の盗難や破損リスクを減らすために、共用部に宅配ボックスを設置することも考えられるでしょう。マンションの戸数に対して何個設置するか、稼働率や導入費用などを考慮して決めるとともに、入居者に操作方法や利用時の注意点をしっかり説明する必要があります。

また、宅配ボックスを設置する場所は、防犯やセキュリティ面、さらに災害などの影響を考慮して決めるようにしましょう。

置き配の推進は宅配事業者や通販事業者などそれぞれで進められています

置き配に関する使用細則のポイントは?

国土交通省は、置き配を実施しているマンションの使用細則などを参照し、「置き配に関する使用細則を定める際のポイント」を公表しています。

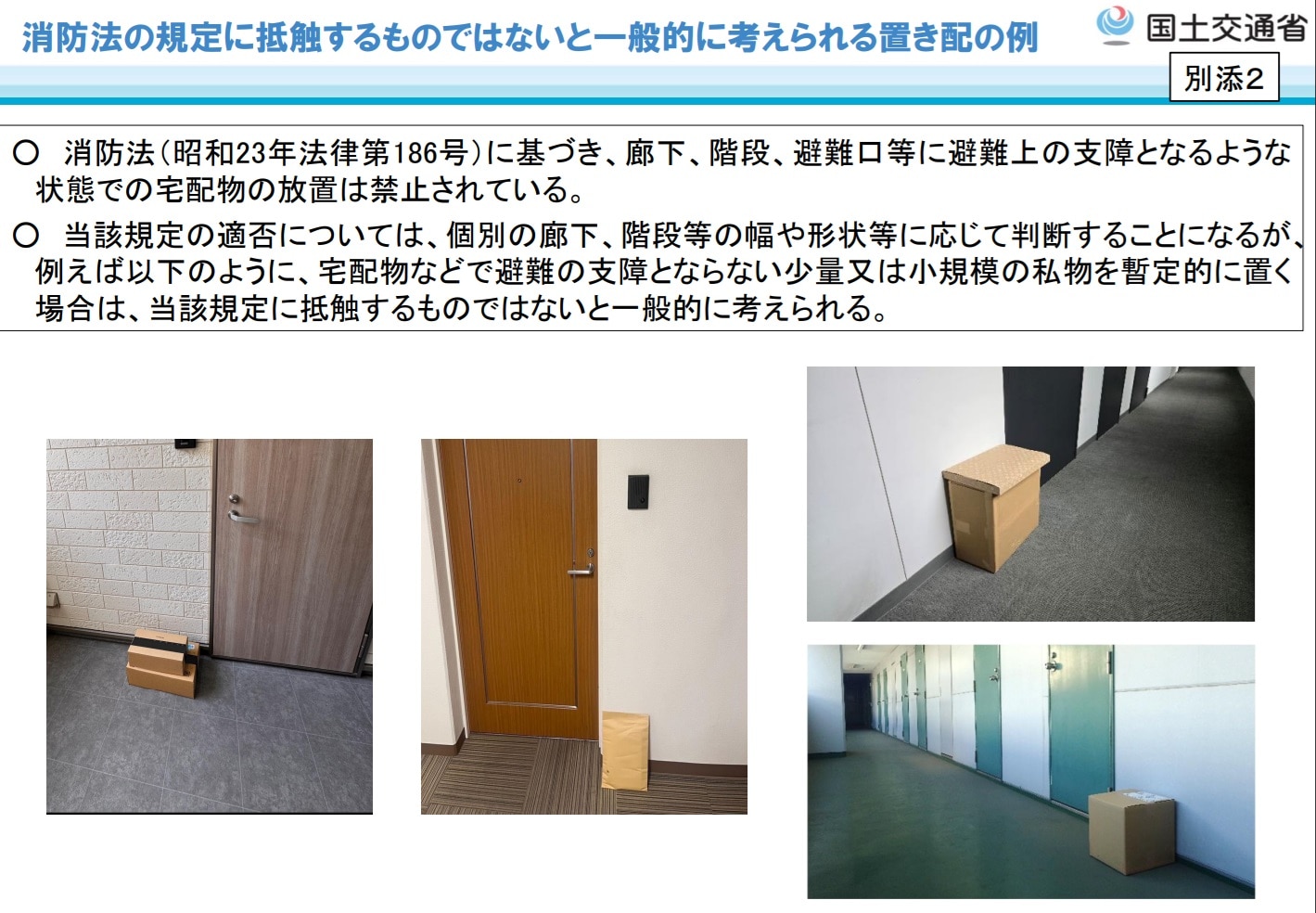

なお、資料では、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物の放置を消防法に基づき禁止していることが言及されています。

これについて、国土交通省は、「個別の廊下、階段等の 幅や形状等に応じて判断することとなりますが、例えば別添2のように、宅配物などで避難の支障とならない少量又は小規模の私物を暫定的に置く場合は、 当該規定に抵触するものではないと一般的に考えられます」としています。

使用細則や別添2については下記を参照ください。

置き配に関する使用細則を定める際のポイント

・置き配サービスを活用して宅配物を配達させることができる時間帯、宅配物及び宅配物を収納・保管するもの(以下「宅配物など」という)を置くことが可能な場所等について具体的に定められていること。

例)●時~●時の間のみ置き配サービスを利用できることが可能、専有部分の玄関前のみ置くことが可能、通行や避難の妨げになる場所へ置くことを禁止、設備の破損が生じる恐れのある場所へ置くことを禁止 など

・ 宅配物等を所定の場所に留め置くことができる期間等について具体的に定められていること。

例)配達日当日中まで留め置くことが可能、24時間以上放置することを禁止 など

・ 置き配サービスを利用できない宅配物が具体的に定められていること。

例)衛生的に問題となるもの、臭気を発するもの、発火・引火・爆発等の危険性があるものの禁止 など

・使用細則に定めるルールに違反する場合の対応について具体的に定められていること。

例)管理組合は違反する宅配物等を確認した場合は、置き配による宅配サービスを依頼した者へ引き取りまたは是正対応を求めることができ、その求めに応じない場合は宅配物等を移動等することができる など

・置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理に関する責任の所在が定められていること。

例)区分所有者等は、置き配サービスの依頼及び宅配物等の管理を自らの責任で行うものとし、管理組合やマンション管理業者は、一切の責任を負わない など

・なお、消防法に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物の放置を禁止していること

消防法の規定に抵触するものではないと一般的に考えられる置き配の例

出典:国土交通省 マンションにおける置き配の普及促進に向けた取組のポイントについて

マンション標準管理規約に追加

2024年6月のマンション標準管理規約改正では、 「置き配」に関して使用細則を策定する際の参考となるポイントが追加されています。

第18条関係

④ 専用使用部分でない共用部分に物品を置くことは原則として認められな いが、宅配ボックスが無い場合等、例外的に共用部分への置き配を認める場合には、長期間の放置や大量・乱雑な放置等により避難の支障とならないよう留意する必要がある。

まとめ|置き配をマンション経営にも生かそう

宅配便の数の増加傾向に対し、労働時間の短縮などによるドライバー不足を考えると、置き配の必要性は今後さらに増すことが予想されます。賃貸マンションにおいては、置き配に対応することで入居者の利便性が向上し、マンションの価値向上から入居率の維持、改善につながる可能性があります。

また、入居者の募集時には、ほかのマンションとの差別化の材料としてもアピールすることができます。今後も需要が増えると予想される置き配に対応し、マンション経営に生かしましょう。

■関連記事

≫ マンションで受動喫煙を防ぐ方法とは? 損害賠償になった事例も紹介

≫ マンション関連法の改正ポイントは? マンションと住民の“2つの老い”に対応

≫ マンション大規模修繕で利用できる補助金一覧! 利用時の注意点も解説

≫ エレベーターの保守点検|メンテナンス会社の選び方から補助金まで解説

≫ マンションの共用部をLEDに替えるメリットは? 節電効果や利用できる補助金を紹介

≫ マンションに防犯カメラの設置は必須? メリットや有効な設置場所を解説

≫ マンションの修繕積立金が不足する理由と対策。値上げするときの注意点も解説

≫ 高経年マンションの高齢化が顕著。令和5年度マンション総合調査結果

≫ 東京とどまるマンション普及促進事業とは? 補助金申請の条件や流れを解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。