既存不適格建築物とは? 違法建築物との違いやリスクを解説

「既存不適格建築物」という言葉をご存じでしょうか。築年数の古い物件を取引する方や、親族から不動産を相続する予定がある方は、今後この言葉に出合う機会があるかもしれません。

既存不適格建築物は、建て替えに制限があることや、売却に時間がかかることなど、問題点を抱えている場合が多いです。

本記事では、既存不適格建築物の基本知識や、似た言葉である「違反建築物」との違いをわかりやすく解説します。既存不適格建築物を所有していることで生じるリスクや、不動産会社がどのような対応を取るべきかについても紹介します。ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.既存不適格建築物とは

- 1.1.既存不適格建築物の基本知識

- 2.違反建築物との違い

- 3.既存不適格建築物のリスクとは?

- 3.1.建て替えができない可能性がある

- 3.2.耐震面での不安

- 3.3.売却がしにくい

- 4.リフォームによって対応できるケースもある

- 5.不動産会社が果たす役割

- 6.適切な対応が顧客からの信頼につながる

既存不適格建築物とは

ここからは、既存不適格建築物の基本知識と、違反建築物との違いについて解説していきます。

既存不適格建築物の基本知識

既存不適格建築物とは、建築当時は法律に適合していたものの、その後の法改正や制度変更によって、現行の基準に適合しなくなった建物のことを指します。

建物を建てる際は、建築基準法や都市計画法、自治体の条例などのルールに従う必要があります。こうした法律は時代とともに改正されるため、長寿命の建物がのちの法改正によって基準に合わなくなることも珍しくありません。

既存不適格建築物となる理由は、大きく分けて以下の4つです。

・耐震基準の変更

・建築物の高さ制限の導入・強化

・建ぺい率・容積率の見直し

・接道義務の基準変更

たとえば、建築当時は300%の容積率が許されていた地域でも、現在は200%に引き下げられているケースがあります。この場合、延べ床面積が現行の基準を超えてしまっている建物は、容積率の面で既存不適格となります。

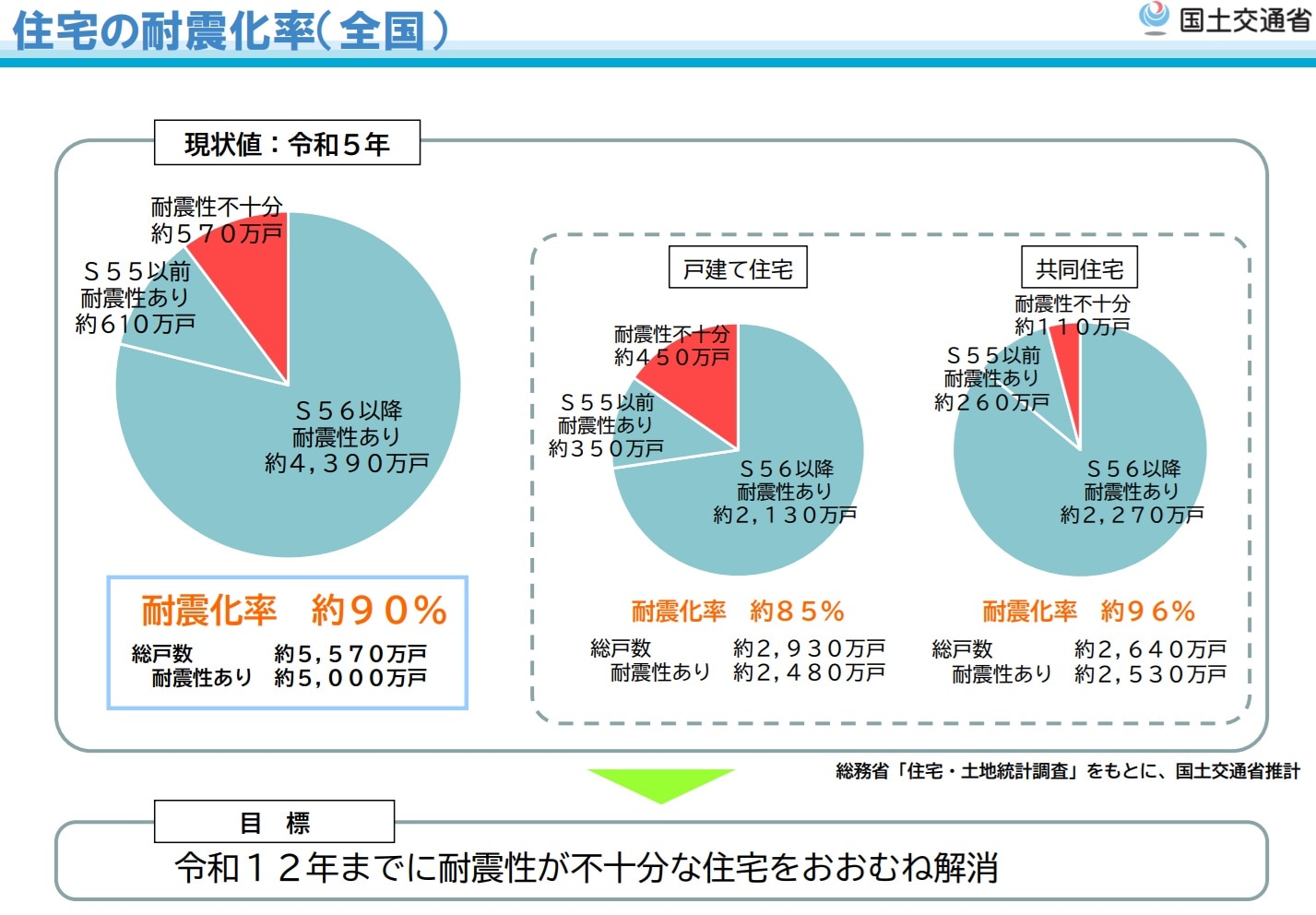

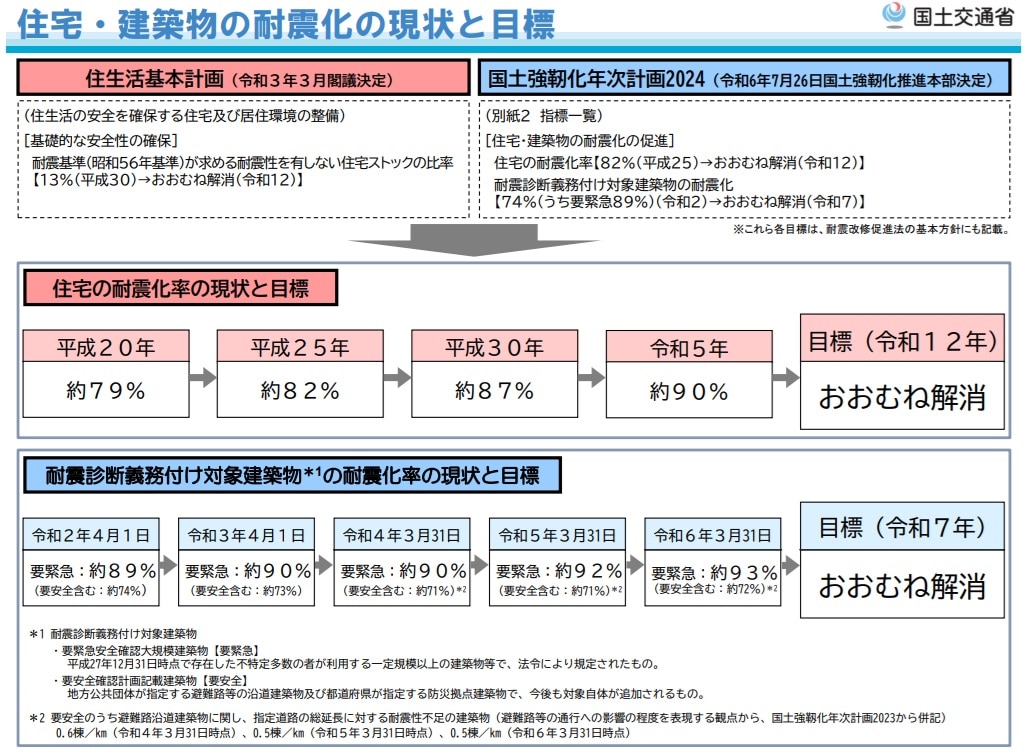

国土交通省は、昭和56年以前に建築された建物(旧耐震基準)の耐震診断や耐震改修の実施を支援しています

国土交通省 「住宅の耐震化率」より

(出典:国土交通省 住宅・建築物の耐震化について)

違反建築物との違い

既存不適格建築物とよく似た言葉に「違反建築物」があります。外観や状況が似ていることがあるため混同されがちですが、両者はまったく別物であるため、正しく区別して理解することが重要です。

両者の大きな違いは、その建物が建てられた時点で法律に適合していたかどうかにあります。

既存不適格建築物 |

建築当時は建築基準法などの関係法令に適合していたものの、その後の法改正によって基準に合わなくなってしまった建物 |

|---|---|

違反建築物 |

建築時点で法律に違反する形で建てられた建物や、無許可で増改築を行った結果、法律に適合しなくなった建物 |

建ぺい率を例に挙げてみましょう。

建築当時、建ぺい率60%まで認められていたエリアに、敷地100m2・建築面積60m2で合法な建物が建てられたとしましょう。その後、都市計画の変更などにより建ぺい率の上限が50%に引き下げられた場合、この建物は現行基準を超えてしまうことになります。ただし、建築当時は適法だったため「既存不適格建築物」として扱われることになります。

一方で、現在の建ぺい率が50%と決まっている地域に、建築確認を得ずに60m2の建物を新たに建てた場合、これは最初から基準違反であるため「違反建築物」となります。

このように、「建築当時に合法だったかどうか」が両者の根本的な違いです。

違反建築物は、建築基準法令の規定や許可条件などに違反した建築物のことをいいます。国土交通省は、違反建築物等の情報提供窓口を設けています。違法建築物は、違法貸しルームや違法設置エレベーターなども該当します

≫ 再建築不可物件はどうなる? 法改正で変わるリフォームの新ルールを解説

既存不適格建築物のリスクとは?

既存不適格建築物は、すぐに使えなくなるわけではありませんが、将来的な活用や売却において、さまざまな制約が生じる可能性があります。

ここでは、特に注意しておきたい3つのリスクについて解説します。

建て替えができない可能性がある

既存不適格建築物では、最新の建物への建て替えができないケースがあります。これは、建物が現行の建築基準法などの基準を満たしていないためです。

たとえば、建築当初は建ぺい率70%が認められていた地域に、敷地100m2・建築面積70m2の住宅が建てられているとします。その後の法改正で建ぺい率が60%に引き下げられた場合、建て替えに際しては建築面積を60m2以内に抑えなければならず、元の大きさと同様の住宅を建てることはできません。

このように、建て替えの際には、現在の法律や条例に適合させる必要があるため、思いどおりの建物を建てられないというリスクがあります。

耐震面での不安

「旧耐震基準」で建てられた建物は「新耐震基準」を満たしておらず、安全面で不安が生じます。

1981年6月以前に建てられた建物は旧耐震基準に基づいて設計されており、現行の新耐震基準によって建てられた建物とは構造が大きく異なります。旧耐震の建物は、震度6〜7の大規模地震に対する安全性が十分とはいえず、耐震性の面で不安を抱えているのが現状です。

既存不適格建築物は、この旧耐震基準で建てられたものが多く、目には見えない構造上のリスクが潜んでいるのです。

売却がしにくい

既存不適格建築物だからといって売却できないわけではありません。しかし、買い手から見た場合のデメリットが多く、敬遠されやすいのが現実です。

たとえば、建て替えや増改築に制限があることや、耐震性能への不安など、将来的な活用に支障をきたす可能性がある点は、買い手にとって大きな懸念材料になります。

そのため、通常の物件と比べて需要が限られ、なかなか買い手が見つからないことも珍しくありません。また、仮に売却できたとしても、同じエリアで同程度の面積・間取り・築年数の物件と比較して、相場より価格が低くなりやすい傾向にあります。

国土交通省は、2030(令和12)年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標に掲げています。2023(令和5)年の住宅の耐震化率は90%

国土交通省 住宅・建築物の耐震化の現状と目標より

(出典:国土交通省 住宅・建築物の耐震化について)

リフォームによって対応できるケースもある

既存不適格建築物であっても、リフォームによって一部の課題を改善できるケースがあります。特に、耐震性に不安がある場合は、耐震補強工事を行うことで、現行の新耐震基準に近いレベルまで耐震性能を引き上げることができます。

適切な耐震補強工事を実施し、一定の基準を満たせば「耐震適合証明書」の発行が可能になり、住宅ローン控除や登録免許税の軽減といった税制優遇の対象となる場合もあります。

このように、法的な問題を完全に解消できない場合でも、リフォームによって実質的な安全性や資産価値を向上させることは十分に可能です。

不動産会社が果たす役割

既存不適格建築物の売買や活用において、不動産会社が果たす役割は非常に重要です。こうした建物には法的な制約があるため、取引の際に適切な対応をしなければ、のちのちトラブルに発展するリスクもあります。

特に気をつけたいのが、売買契約書に「既存不適格であること」を明記することです。これを怠った場合、契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)を問われる可能性があります。

また、物件の安全性や価値を高めるために、耐震補強工事などの改修提案を行うことも重要な役割です。売却が難しいケースでは、代替的な活用方法の提案も求められます。

たとえば、以下のような提案が考えられます。

・リフォームして賃貸物件として運用する

・建物を解体し、更地にしてから売却する

これらを踏まえ、所有者とともに最善の選択肢を検討していく必要があります。

既存不適格建築物であることは、契約を締結する際の判断の重要事項となります。リスクについて説明し重要事項説明書への記載も必要です

≫ 空き家解体助成金を事例で解説。解体費用の相場や検討ポイントも紹介

適切な対応が顧客からの信頼につながる

既存不適格建築物とは、建築当時は法律に適合していたものの、その後の法改正や制度変更によって、現行の基準に適合しなくなってしまった建物を指します。

こうした物件は、建て替えに制限がかかる可能性があるほか、耐震性の問題などによって売却が難しくなるケースも少なくありません。そのため、不動産会社には、物件の法的な状況を正確に把握し、リスクをきちんと説明したうえで活用方法や改修案などを提案することが求められます。

取引の明瞭性を高めるだけでなく、所有者や買い手の将来を見据えた提案を行うことで、顧客からの信頼につながるでしょう。

≫ 狭い土地を最大限に生かす活用法5選! 知っておきたいメリットと注意点

≫ 木造住宅密集地域とは? 東京都の取り組みと不動産取引時の注意点

≫ 不動産会社が知っておくべき「空家対策特別措置法の改正ポイント」

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。