消防法におけるカーテン防炎規制とは?管理会社が知るべきポイント解説

マンション管理や仲介業務において、建物の資産価値や入居者の安全を守るための防災対策は重要です。その中でも見落とされがちなのが、消防法によるカーテンの防炎規制です。

高さ31メートルを超える高層マンションなど一定の建物では、防炎性能を持つカーテンなどの設置が法律上義務づけられています。

防炎規制は、延焼を抑え、避難や初期対応のための時間を確保するうえで重要な規制です。

この記事では、防炎カーテンが義務化されている対象物品や建築物、防炎カーテンを利用するメリットや効果について解説します。

目次[非表示]

消防法におけるカーテンの防炎規制とは?

消防法では、防炎規制について次のように規定しています。

高層建築物、地下街、劇場、キャバレー、旅館、病院など、政令で定める防火対象物に使用する物品(カーテン、どん帳、展示用合板など)は、規定された防炎性能を有するものでなければならない(消防法第8条の3)。

(出典:e-GOV法令検索「消防法」)

具体的にどのような建築物が対象となるか、規制の内容について見ていきましょう。

東京消防庁は防炎規制についてホームページで情報提供をしています。防炎についてのパンフレット

(出典:東京消防庁 防炎について)

消防法における防炎規制の目的

ここでは、防炎規制の目的や対象となる物品について解説します。

防炎規制の主な目的は、火災の初期段階において延焼の拡大を抑え、避難や初期消火活動のための時間を確保することにあります。

特に人の往来が多い商業施設や避難に時間がかかる傾向がある高層建築物では、火の回りが早いと被害の拡大につながってしまう可能性があるため、燃えやすい物品に対して一定以上の防炎性能が求められているのです。

防炎規制の対象となる物品|カーテン・じゅうたんなど

消防法において防炎規制の対象となる主な物品(防炎対象物品)は、次のとおりです。

・カーテン

・布製のブラインド

・暗幕

・じゅうたん類

・展示用の合板

・舞台で使用する幕(どん帳など)

・工事用シート など

通常、マンションで使用される物品としては、カーテンに加え布製のブラインドやじゅうたん類が対象となっています。

また、防炎規制の対象物品ではありませんが、火災を予防する観点から、公益財団法人日本防炎協会が認定する防炎性能を有することが望ましいとされている製品(防炎製品)もあります。

具体的には、布団類や毛布、布張家具(ソファーやベッドのマットレスなど)、木製のブラインド、衣服類などが防炎製品に含まれます。

参照:公益財団法人 日本防炎協会「防炎製品いろいろ」

参照:e-GOV法令検索「消防法」

カーテン、布製のブラインド、じゅうたんなどは消防法により使用が義務付けられる「防炎物品」であり、また使用が推奨されている寝具などの「防炎製品」もあります

消防法で防炎カーテンの設置が義務付けられている建築物とは?

消防法で防炎カーテンの設置が義務付けられている建築物は次のとおりです。

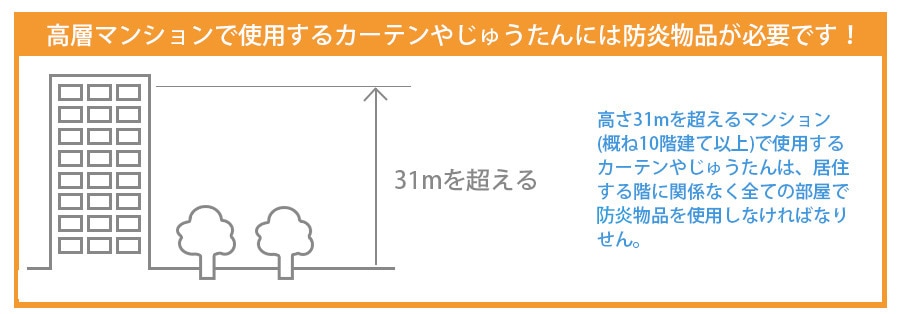

・高さ31メートルを超える高層建築物

・地下街

・劇場・映画館

・集会所・公会堂

・カラオケボックス など

これらの建築物は、火災発生時の避難や消火活動が困難になることが多く、被害が拡大する可能性が高いため、指定されています。

このうち、管理・仲介業務を行う不動産会社が取り扱うことが多いのが、高さ31メートルを超える共同住宅です。

このような防火対象物に該当する高層マンションでは、居住している階数に関係なく、カーテンやじゅうたんなどを防炎物品にしなければなりません(消防法第8条の3)。

また、防炎規制を満たす防炎物品が使用されているかは、消防法が定める防火対象物の定期点検の際の確認対象となります。

参照:東京消防庁「防炎防火対象物」

参照:e-GOV法令検索「消防法」

「高層建築物」は、建物の高さが31メートルを超えるものが対象となります。居住階に関わらず、消防法によりカーテンやじゅうたんなどを防炎物品にする必要があります

防炎カーテンとは?

防炎カーテンとは、消防法が定める基準に適合した、燃えにくい素材で作られている、または防炎加工が施されたカーテンを指します。

マンションの室内で火災が発生した場合、ベランダやバルコニーが避難経路となることが考えられるため、出入りのための窓に防炎カーテンを設置することで避難のための経路や時間を確保しやすくなります。

ただし、防炎カーテンは燃えないわけではなく、通常のカーテンと比べて燃えにくい程度にとどまります。一般的には通常のカーテンより5分~10分程度、延焼を遅らせる効果が期待できるといわれています。

防炎カーテンのメリット|消防法対応と安全対策

防炎物品の一つである防炎カーテンを使用することで得られるメリットは次のとおりです。

・延焼を防ぎ、被害の拡大を抑える

・入居者の安全確保

ここでは、防炎カーテンの効果や見分け方について解説します。

防炎カーテンの効果|延焼防止の仕組み

防炎カーテンは、火が当たった部分が焦げるだけで容易には着火せず、着火したとしても延焼拡大を停止させる自己消化性を備えた素材で作られています。

自己消化性とは燃えにくさを示す性質の一つで、大気中に熱源がなくなった場合に自ら消化する性質のことです。

下図は、着火から1分経過した時点の、防炎カーテンと非防炎カーテンの燃え方の違いを表したものです。

防炎物品の防炎性能の有効性

(出典:消防庁「防炎の知識と実際」)

具体的には、次のような項目の防炎性能試験において、既定の基準をクリアしたものが防炎カーテンとして採用されています。

1.残炎時間(着火から炎を上げて燃える状態が終わるまでの時間)

2.残じん時間(着火から炎を上げずに燃える状態が終わるまでの時間)

3.炭化長(燃え終わったあとの炭化した燃えかすの長さ)

4.炭化面積(燃え終わったあとの炭化した燃えかすの面積)

高層マンションの避難経路付近など、火災発生時の安全確保のために重要な場所では、防炎カーテンの設置が大きな効果を発揮します。

防炎ラベルの確認方法

使用されているカーテンが防炎カーテンかどうかは、生地の見た目だけでは見分けることができません。

防炎カーテンには、防災性能基準試験をクリアしたことを証明する「防炎ラベル」が付いています。裏側にこのタグが縫い付けられているものは、防炎カーテンと判断できます。

また、防炎ラベルは、クリーニングなどの耐洗濯性によって6種類に分けられています。

種類によっては水洗いやドライクリーニングをしたあとに、再度防炎処理が必要となる防炎カーテンもあるため、購入・使用時には防炎カーテンの種類を確認することも大切です。

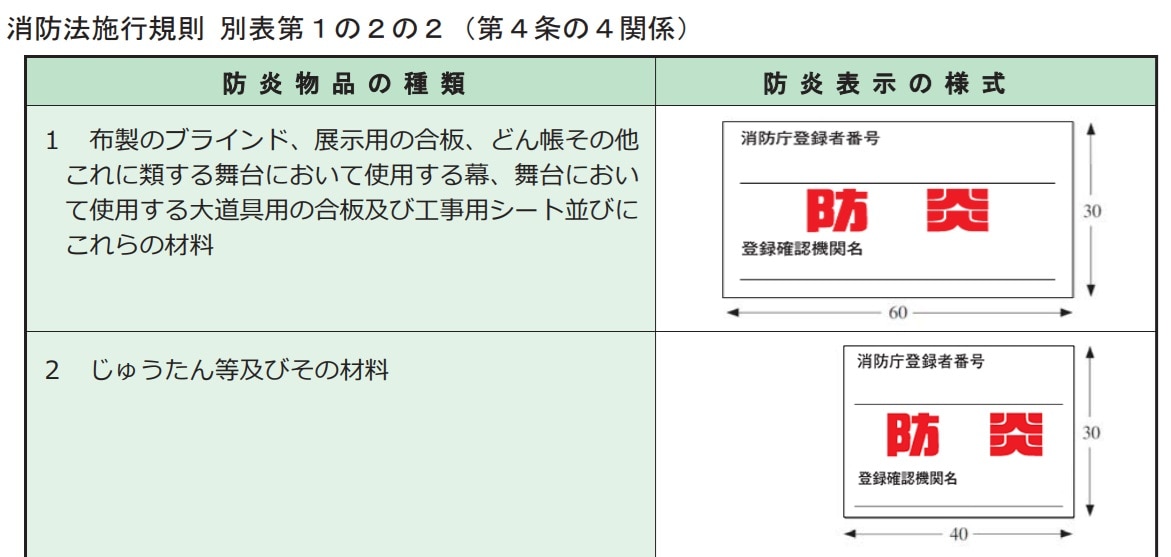

消防庁 防炎の知識と実際《防炎普及用資料》より、防炎ラベルを一部抜粋

ドライクリーニングや水洗いなどをした際に防炎処理が必要となる製品もあるので要注意

(出典:公益財団法人日本防炎協会「申請者・会員の方へ」)

参照:公益財団法人日本防炎協会「防炎品取扱店検索」

(出典:消防庁 防炎の知識と実際《防炎普及用資料》)

防炎カーテンの設置義務を満たさないとどうなる?

高さ31メートルを超えるマンションでは、防炎カーテンを設置しなければなりません。消防法の対象は防火対象物の所有者だけでなく、管理者や占有者(入居者)も含まれます。

それでは、防炎カーテンの設置義務に違反している場合、どうなるのでしょうか。

この点について、消防機関が個人の住居部分まで立ち入って検査を行うことは基本的にありません。

そのため、消防機関から入居者に対して直接指摘されることはなく、また、入居者に対する防炎規制の周知が十分でないことから、高層マンションにおける防炎物品の使用率は高くないようです。

ただし、各消防機関などは対象となるマンションの入居者に対して、防炎物品の使用を促進するための広報活動を行っており、管理事務所を含めて問題点があれば改善命令が下される可能性が考えられます。

また、防炎対象物品の表示について、規定された方法以外の表示をしたり、紛らわしい表示をした人は場合、30万円以下の罰金または拘留の処分が下される可能性があります(消防法第8条の3第3項および44条第3項)。

総務省消防庁や政府広報は防炎品の利用を呼びかけています

(出典:総務省消防庁 防炎品)

まとめ

消防法におけるカーテンの防炎規制について紹介しました。

管理会社や不動産会社としては、対象となる物件の共用部や室内に使用されているカーテン類が防炎基準を満たしているかを確認し、必要に応じて是正対応を取ることが求められています。

防炎ラベルの確認や経年劣化したカーテンの更新計画、防炎製品の案内体制など、日常の管理業務のなかで対策できる点もあります。

ぜひこの記事を現場の業務改善に活用してください。

■関連記事

≫ 住宅用火災警報器の設置義務とは? 設置基準や種類、交換時期など解説

≫ 火災保険が大幅値上げ。値上げの背景や不動産市場への影響は?

≫ 管理物件に感震ブレーカーは必須? 設置時の注意点や補助金制度を解説

≫ マンションの消防点検は義務? 対象となる建物や点検の種類、期間などを解説

≫ 集合住宅の防火管理者とは?資格の取り方や建物条件、業務委託などを解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。