マンション関連法の改正ポイントは? マンションと住民の“2つの老い”に対応

LIFULL HOME’S総研の中山登志朗です。

築年数の経過したマンションの増加と、居住者の高齢化、いわゆるマンションの”2つの老い”が問題になっています。今回は、マンション管理の円滑化や再生を目的とした改正について解説します。

目次[非表示]

区分所有法・マンション管理適正化法の改正案が閣議決定。区分所有法施行は2026年4月

2025年3月4日、「区分所有法」および「マンション管理適正化法」の改正案が閣議決定されました。区分所有法は2026年4月1日施行、適正化法は2025年末までに施行されます。

適正化法は2022年に改正されたばかりですが、わずか3年で更なる改正が必要になりました。今回はマンション管理や理事会決議に直結する改正のポイントについて解説します。

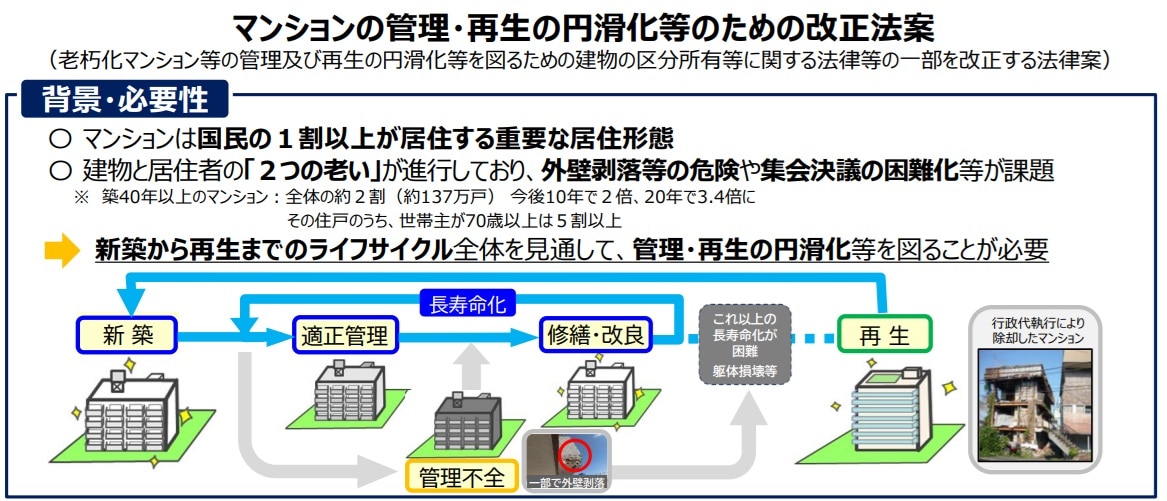

国土交通省は、マンションの「2つの老い」に対応するため、マンションの新築から再生までのライフサイクル全体を見通して、その管理および再生の円滑化などを図ることが必要であるとしています

(出典:国土交通省 マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案)

マンション関連法改正のポイント5つ

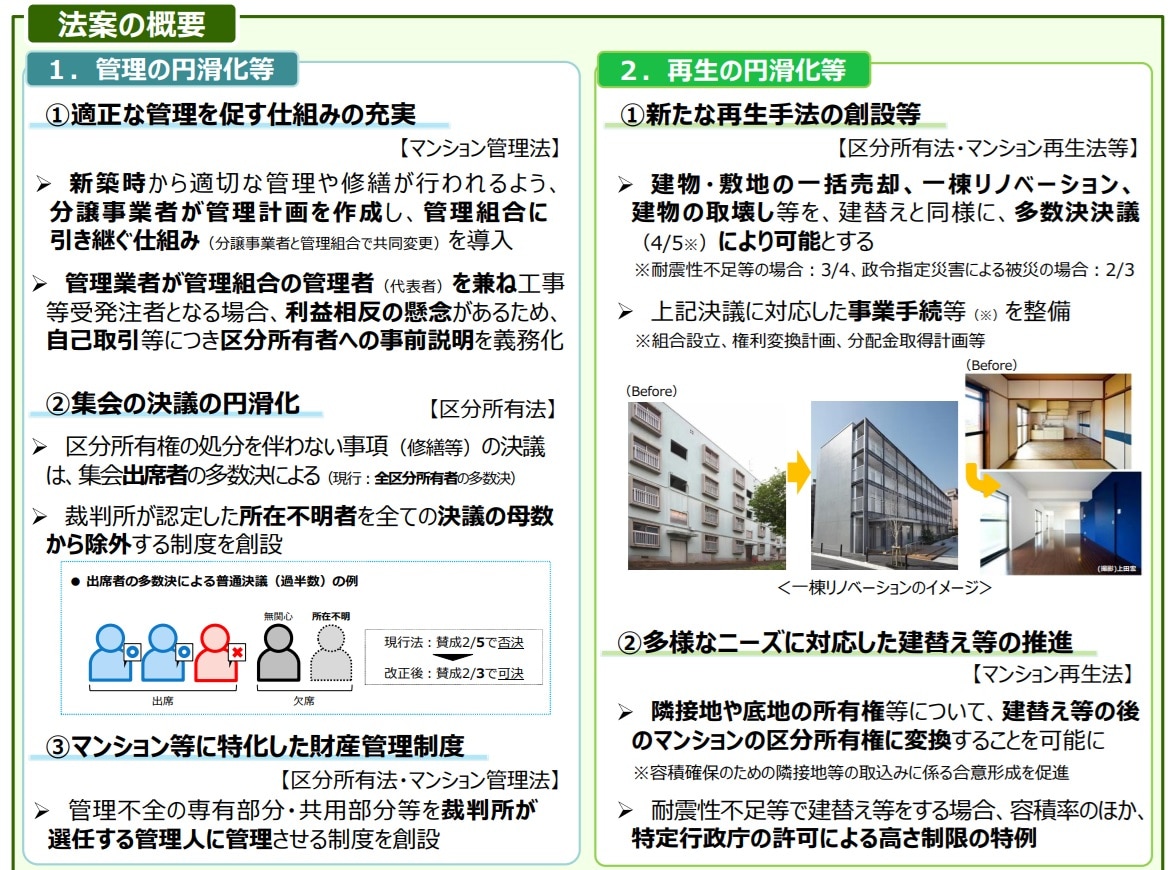

関連法のポイントは大きく分けて5つあります。いずれもこれまでの重要決議事項の議決要件を緩和するほか、自治体が関与できるようにしたり、民間法人やNPOなどの支援が可能な制度を創設したりと、マンション管理に関するサポート体制を強化する方針が示されています。

重要事項に関する決議要件を緩和して管理組合の意思決定を促進する方向へ

1.一棟丸ごとのリノベーションや取り壊し、建物・敷地の一括売却(=管理組合の解散)などの決議要件を、区分所有者(もしくは議決権)の5分の4以上の賛成に緩和:現行法は全員賛成

2.現行の耐震基準に満たないマンションの再生手法および(外壁の剥落などの)周囲への危険が発生した場合などの決議要件を区分所有者(もしくは議決権)の4分の3以上の賛成に緩和:現行法は5分の4以上の賛成

また、容積率ほか、特定行政庁の許可があれば高さ制限なども緩和する特例を設けることが可能

3.所在不明の区分所有者は、裁判所が認める場合に限り上記の決議要件の母数から除外可能

4.マンションの管理や再生の円滑化を図るために自治体の関与を強化する

5.マンション管理適正化推進計画の周知などを行う民間法人を登録できるようにするマンション管理適正化支援法人制度を創設する

マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案概要。マンション管理の円滑化、再生の円滑化を目的とした改正が行われます

(出典:国土交通省 マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案)

今回の改正に至った背景と目的は?

今回の改正は、区分所有マンションの高経年化(築古化)とマンション住民(所有者)の高齢化に対応することを目的としています。併せて、外壁の剥落などの危険や難航する集会決議などの課題を軽減・解決することも目指しています。

また、建物の管理に無関心な住民が増えていることを踏まえ、「修繕」や「管理規約の変更」などの決議については、すべての所有者(もしくは議決権)ではなく、集会出席者の多数決=過半数の賛成で決議できるようにも緩和され、加えて、大規模災害の際に適用される「被災区分所有法」も改正し、建て替えや取り壊しの決議が3分の2以上の賛成で決議可能なように緩和されることになりました(現行法は5分の4以上の賛成)。

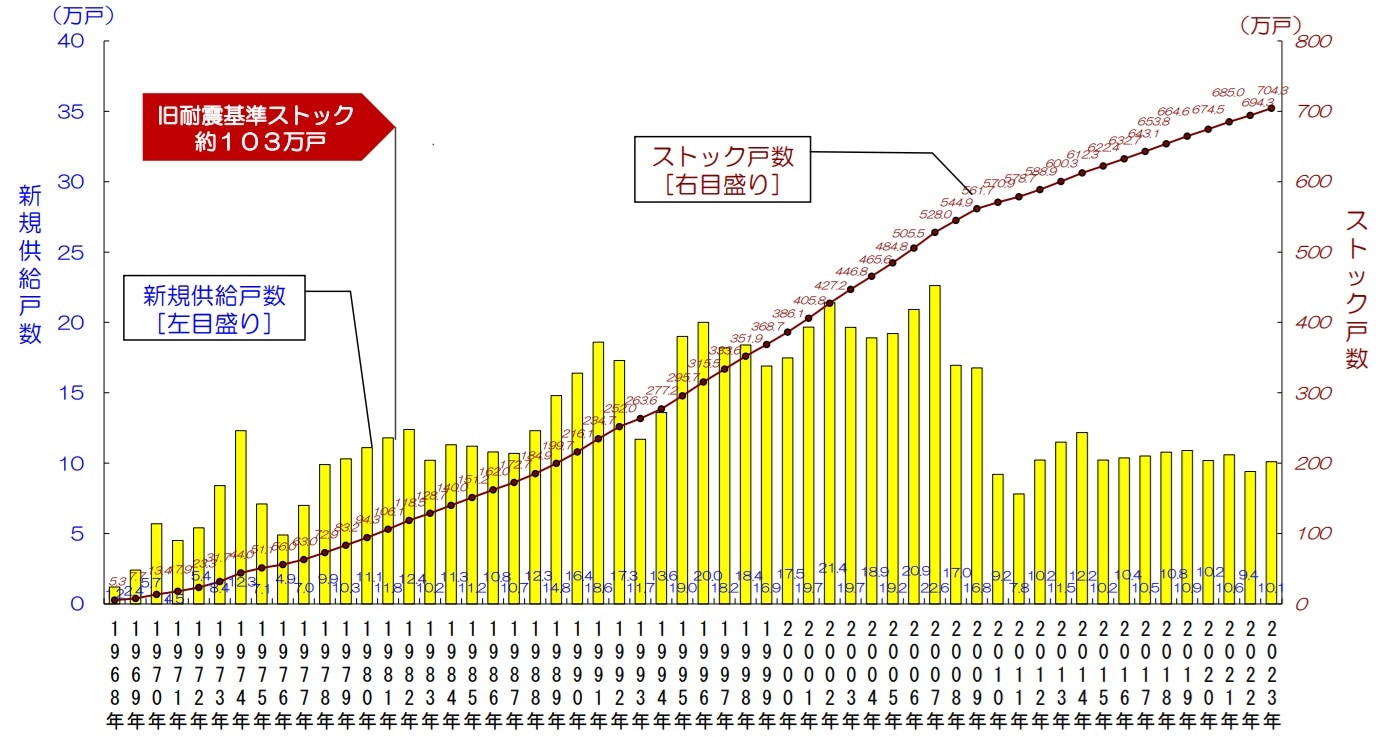

現在、区分所有マンションは約700万戸に達し、全国民の10%超が生活する主要な居住形態の1つとなっていますが、このうち19.6%に該当する約137万戸が既に築40年以上に達しており、この数字は10年後には2倍の270万戸、20年後には3倍の410万戸にまで増加することがわかっています。また区分所有者などの住民も住み続けることによって高齢化が進み、老朽化によってさまざまな対応が必要なマンションの管理に対して対応が難しくなる一方です。

分譲マンションストック数の推移。現在のマンションストック総数は約704.3万戸(2023年末時点)

“2つの老い”の進行に関係者を増やして対応可能に

つまり、このまま手を拱(こまぬ)いて何もしなければ、老朽化され放置される空き家ならぬ“空きマンション”が出てくる可能性すらあるのです。老朽化と高齢化という“2つの老い”をそのままにしておくことは、建物の適正な維持管理ができなくなるばかりではなく、建物の再利用や建て替えによる再生といった長期的な“マンションのライフサイクル”の阻害要因にもなりますから、関連法の改正によってこのライフサイクルの円滑な運用・進行を図る必要が管理組合に求められているのです。

マンション管理適正化支援法人制度の創設に期待

この点について特に重要になってくると考えられるのが、5番目のマンション管理適正化支援法人制度の創設です。これは企業やNPOなどの組織化されたサポート団体が、マンション管理全般について理事会や管理組合、管理会社と連携しながら知見を提供するというものです。

これまでもマンション管理士や建築士、弁護士などが業務としてアドバザー契約し、管理組合に助言したりするケースはありましたが、この制度は“組織化されたマンション管理のプロ”が管理組合を第三者の立場からサポートする仕組みです。この法人格を有する組織が国および自治体の登録団体となり、いわばお墨付きを得て業務を行うことになれば、管理組合も信頼して業務を委託し、助言を受けるなどして適正なマンション管理ができるようになることが期待されます。

建て替えの実行は全員の同意と協力が必要

ただし、建て替えや売却などの重要決議については、区分所有者もしくは議決権の決議要件が緩和されたことで確かに決議自体はハードルが下がりますが、実際に建て替えや売却をするためには、決議=方針の決定だけでは足りず、原則として区分所有者全員の“同意”が求められます。区分所有権も権利としては立派な所有権ですから、区分所有者に対して退去を強制することはできません。

したがって、決議に反対した区分所有者に対して、賛成多数で管理組合の方針が決まった後は同意と協力をしてもらう必要があることを理解してもらわなければなりませんから、全員の同意を得るために根気強く交渉することを肝に銘じてほしいと思います。

この交渉が拗(こじ)れると、最悪の場合は訴訟になって最終判決を得るまで建て替えや売却もできず、長期化することが想定されます。震災で被災したマンションの建て替え決議が行われた際、全員一致で建て替えは決まったのですが、建て替えをどのデベロッパーに依頼するかで後日管理組合が紛糾し、結局建て替え決議自体も白紙に戻されたケースがありました。これはあくまでも一例ですが、管理組合の決議だけで現状を変更することは極めて困難であるという事実をイメージしておく必要があります。

■関連記事

≫ 高経年マンションの高齢化が顕著。令和5年度マンション総合調査結果

≫ 区分所有法改正で何が変わる? 改正の方向性を解説

≫ マンションの修繕積立金が不足する理由と対策。値上げするときの注意点も解説

≫ 「マンションストック長寿命化等モデル事業」とは?制度の概要と補助金について紹介

≫ 【マンション管理適正評価制度】評価項目からメリット・デメリットまで解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧