登録実務講習とは?宅建士になるために必要な知識と受講の流れを完全解説

登録実務講習は、宅建士として登録するための要件を満たしていない方に必要な制度です。宅建士として登録するには「2年以上の実務経験」または「登録実務講習の修了」が必要です。

実務経験がない方にとっては、登録実務講習の内容や進め方、受講機関の選び方、不合格時の対応などわかりにくい点が多く、不安を感じることもあるでしょう。特に、実施機関ごとに講習の日程や再受講の可否が異なる点は、見落とされやすい要素です。

そこでこの記事では、登録実務講習の概要、受講の流れ、講習機関を選ぶ際のポイント、不合格となった場合の対応までを整理して解説します。宅建士登録を目指す不動産会社の方は、登録実務講習を進める際の参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.宅建の登録実務講習とは?

- 1.1.登録実務講習の実施機関

- 1.2.登録実務講習の受講が必要な人の条件

- 1.3.登録実務講習の目的と学習内容の概要

- 2.宅建の登録実務講習を受講する5つのステップ

- 2.1.1.講習実施機関を選ぶ

- 2.2.2.申込手続きと受講料の支払い

- 2.3.3.通信講座で事前学習を進める(約1ヶ月)

- 2.4.4.スクーリングを受講し修了試験を受ける(1〜2日間)

- 2.5.5.修了証を受け取り宅建士登録を申請する

- 2.6.合格すると登録実務講習修了証が発行される

- 3.宅建の登録実務講習よくある不安と対策

- 4.まとめ

宅建の登録実務講習とは?

ここでは、宅建士としての登録に必要な「登録実務講習」について、実施機関・対象者・学習内容などを詳しく解説します。

登録実務講習の実施機関

登録実務講習は、国土交通大臣の登録を受けた実施機関によって運営されています。これは、宅地建物取引業法施行規則第13条の16第1号に基づくもので、講習の信頼性と一定の水準を保証するための定めです。

実施機関は複数あり、それぞれ講習形式(通学またはオンライン)・対応地域・日程・使用教材などに違いがあります。また、実施機関は随時更新されるため、受講を検討する際には国土交通省のWebサイトや各機関の公式サイトで最新情報を確認してください。

講習内容に加え、質問対応・学習サポートの内容・過去の合格実績などを確認し、受講者にとって適した機関を選ぶことが重要です。

登録実務講習の受講が必要な人の条件

宅建士として登録するには、「2年以上の実務経験」または「登録実務講習の修了」が必要です。特に登録実務講習は、実務未経験者に必要な基礎知識や実務対応力を身につけてもらうために設けられた制度です。

以下に該当する方は、登録実務講習の受講が必須となります。

・宅建業務の実務経験がまったくない方

・不動産業界に初めて就職した新入社員

・異業種から転職してきた方

なお、実務経験があっても2年に満たない場合は、講習を受講する必要があります。つまり、試験に合格しただけでは宅建士登録の要件を満たさないため、社員がどの条件に該当するかを確認し、必要に応じて講習の受講を手配することが重要です。

宅建士の登録に必要な実務経験については、こちらの記事で詳しく説明しています。

≫ 宅建士の登録に必要な実務経験とは? 該当する業務・しない業務を確認

受付や秘書、総務、人事、経理、財務などの一般管理業務は実務経験に含めないとされています

登録実務講習の目的と学習内容の概要

登録実務講習の目的は、実務未経験の宅建試験合格者が、宅建士として必要な実務能力を習得することにあります。特に、不動産取引に欠かせない契約書や重要事項説明書の作成、実際の説明に関する知識とスキルの習得が中心です。

モデルケースを用いた書類作成演習を通じて、現場で役立つ実践的な対応力が養われます。実際に学習する内容と時間は以下のとおりです。

科目名 |

時間 |

実施方法 |

|---|---|---|

不宅地建物取引士制度に関する科目 |

1時間 |

通信講座が多い |

宅地又は建物の取引実務に関する科目 |

37時間 |

通信講座が多い |

取引実務の演習に関する科目 |

12時間 |

スクーリング(対面) |

法令の読み解きやリスク対応の観点も取り入れられており、単なる知識の確認にとどまらず、応用力まで身につく設計です。学習内容を踏まえると、登録実務講習は宅建士としての信頼性と実行力を備えるために欠かせない過程といえるでしょう。

宅建の登録実務講習を受講する5つのステップ

ここでは、講習を受講する流れを5つの段階に分けて解説します。

1.講習実施機関を選ぶ

登録実務講習の受講先は、複数の実施機関の中から選択できます。講習形式・日程・費用・サポート体制などが機関ごとに異なるため、あらかじめ比較検討することが重要です。

比較すべき主な項目は以下のとおりです。

・受講方法(通学またはオンライン)

・受講スケジュールの自由度

・受講費用

・対応している地域

・再受講の可否

・講義動画の視聴期限

たとえば、講義動画の視聴期限が長い機関であれば、仕事と両立しながら受講しやすく、復習にも役立ちます。また、修了率や過去の受講者からの評価も参考になるでしょう。

講習の内容だけでなく、フォロー体制や実績も踏まえて自分の状況に合った機関を選ぶことが、効率的な学習と確実な修了につながります。

2.申込手続きと受講料の支払い

登録実務講習の申し込みは、原則として各実施機関の公式サイトから行います。

申込時には、氏名や住所などの基本情報に加え、宅建試験の合格証明書番号の入力や本人確認書類の提出が求められます。必要書類としては、写真付きの身分証明書や住民票の写しなどが一般的です。受講料の支払い方法は銀行振込またはクレジットカード決済が多く、支払いの完了をもって正式な申し込みとなります。

なお、講習は定員制で先着順の受付となるため、希望の日程がある場合は早めに申込手続きを行うことが重要です。直前になると満席になるケースも多く、計画的な対応が求められます。

3.通信講座で事前学習を進める(約1ヶ月)

登録実務講習は通信講座からスタートし、約1ヶ月間で38時間分の事前学習が必要です。使用する教材は、テキスト・問題集・講義動画・DVDなどで、実施機関によって構成が異なります。

学習の進め方に決まったルールはなく、自分の都合に合わせて好きな時間に取り組めるのが特徴です。ただし、スクーリングの前までに全内容を学習する必要があるため、計画的な学習スケジュールを立て、早めに取り組むことが求められます。

4.スクーリングを受講し修了試験を受ける(1〜2日間)

通信講座での学習を終えたあとは、「スクーリング」と呼ばれる対面またはオンライン形式の講義を受講します。受講時間は12時間で、通常は1日または2日間に分けて実施されます。

スクーリングは講師1人につき受講者20名以下で行われるため、きめ細かな指導が受けられます。講義では、契約書や重要事項説明書の作成演習など、実務に直結した内容を学びます。最終日に実施される修了試験では、講義内容に基づいた問題が出題されます。試験は記述式で行われ、テキストを参照しながら解答できます。合格基準は正答率80%以上で、事前に定められた評価基準に基づいて採点されます。

5.修了証を受け取り宅建士登録を申請する

修了試験に合格すれば、登録実務講習は完了です。

合格すると登録実務講習修了証が発行される

合格者には実施機関から「登録実務講習修了証」が発行され、これは宅建士登録申請の際に必要な書類の一つとなります。登録申請は各都道府県の指定窓口で行い、この際には合格証書・顔写真・登録手数料などが求められます。

なお、修了証には有効期限があるため、講習修了後は速やかに登録手続きを進めることが大切です。宅建士として確実に登録するために、必要書類や申請方法を事前に確認しておきましょう。

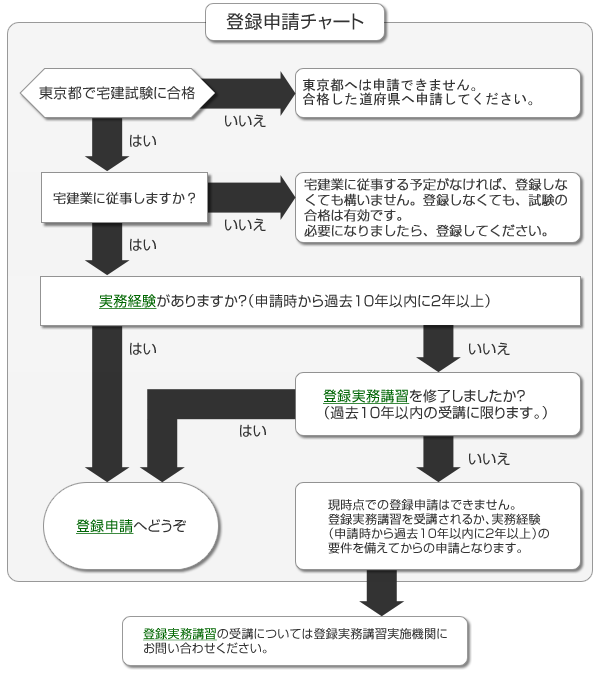

東京都 宅地建物取引士資格登録申請チャート

宅建の登録実務講習よくある不安と対策

登録実務講習に関しては、「修了試験に不合格だった場合の対応」や「講習内容の難易度」などに不安を感じる方が少なくありません。ここではこの2つの不安点について、それぞれの内容と対策を具体的に解説します。

修了試験に不合格だった場合の対応策とは?

実務経験が2年未満で、登録実務講習の修了試験に不合格となった場合は、宅建士として登録することができません。実務経験2年以上か講習の修了が登録要件となるため、不合格はそのまま登録不可につながります。

たとえば、LECでは「修了試験が不合格となった場合、本年度内に限り、同一講習を1回だけ無料で再受講できる制度」を設けています。無料再受講では、通信講座とスクーリングの両方を再度受講し、修了試験を再受験する形となります。

ただし、以下のようなケースでは無料再受講の対象外となるため、注意が必要です。

・スクーリングを欠席した場合

・希望する再受講クラスの申込受付が終了している場合

・希望するクラスが満席、または実施中止となっている場合

なお、無料再受講を利用しない、あるいは利用できなかったことを理由に、受講料の返還を受けることはできません。

不合格のリスクが不安な方は、再受講制度の有無に加え、講師によるサポート体制やテキストのわかりやすさなども含めて比較検討しましょう。講習機関の選定は、万が一のケースも見据えたうえで、慎重に行うことが重要です。

登録実務講習の難易度と効率的な学習方法とは?

登録実務講習の修了試験は、一般に合格率が90%以上とされており、講習内容をしっかり理解していれば難易度はそれほど高くありません。試験は記述式で、スクーリング時に配布されるテキストを見ながら解答する形式のため、内容を的確に整理しておくことがポイントです。

たとえば、重要事項説明書の記入に関する設問では、該当ページを見ながら解答できるため、講義中に講師が強調した部分にマーカーや付箋で目印をつけておくと役立ちます。

また、一部の実施機関では不合格の場合に無料で再受講できる制度を設けている場合もあるため、不安な方はそうした機関を選ぶのも一つの方法です。確実な合格を目指すには、集中して講義を受け、帰宅後に復習を行うなど、基本を丁寧に積み重ねる姿勢が重要です。

修了試験に不合格だった場合の対応に不安がある場合は、サポート体制をよく確認して検討するとよいでしょう

まとめ

登録実務講習は、宅建試験に合格したあと、宅建士として登録するために必要な過程です。実務経験が足りない場合でも、講習を修了することで登録の条件を満たすことができます。

講習は通信学習とスクーリングを組み合わせた内容で、契約書や重要事項説明書の作成など、実務に必要な知識とスキルを身につけられるのが特徴です。

実施機関によって日程や再受講制度の有無が異なるため、申し込み前にしっかりと比較・確認することが大切です。また、修了試験に対する不安がある方も、講義をきちんと受けていれば、合格は十分に可能です。

登録実務講習の内容を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、宅建士としての登録へ確実に近づくことができるでしょう。

■関連記事

≫ 不動産業界で働いている人におすすめの資格4選

≫ 宅建士の資格が生かせる副業5選。週1や在宅でも可能なのは?

≫ 宅建士の更新は5年に一度。法定講習の内容や手続き、必要な書類について解説

≫ 教育訓練給付制度を活用して宅建は取れる? 制度概要やその他の不動産資格を紹介

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧