賃貸物件の水漏れ対策! 知っておくべき4つの対応手順と2つの予防策を解説

賃貸物件の水漏れは、入居者からのクレームや修理費の負担問題につながるトラブルです。対応が遅れると、下階への被害の拡大や修理費の増加を招き、管理会社の負担もさらに大きくなります。また、「まず何をすべきか」「修理費は誰が負担するのか」といった判断に迷うケースも少なくありません。

そこでこの記事では、水漏れ発生時の具体的な対応手順、費用負担の判断基準、未然に防ぐための管理方法を詳しく解説します。適切な対応を行うことで、トラブルのリスクを最小限に抑えられるため、ぜひ参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.水漏れが発生しやすい原因と主な発生箇所

- 2.賃貸物件の水漏れに迅速に対処する4ステップ

- 2.1.まずは応急処置を行う

- 2.2.水道業者に修理を手配する

- 2.3.水漏れの原因を特定する

- 2.4.保険会社に連絡し、補償の対象を確認する

- 3.賃貸物件の水漏れ修理にかかる費用負担の判断基準

- 3.1.建物や設備の劣化による水漏れは貸主負担

- 3.2.故意・過失による水漏れは入居者負担

- 4.賃貸物件の水漏れを未然に防ぐ2つの対策

- 5.まとめ

水漏れが発生しやすい原因と主な発生箇所

水漏れは、賃貸物件で頻発するトラブルの一つです。主な原因は、以下の3つに分類されます。

・配管の経年劣化(パッキンや配管の老朽化)

・設備の不具合(給湯器やエアコンの排水トラブル)

・入居者の過失(排水口の詰まりや蛇口の閉め忘れ)

特に、キッチン・浴室・洗面所・トイレ・エアコンの排水管や給湯器は水漏れリスクが高い箇所です。

たとえば、パッキンの摩耗や配管のひび割れ、排水口の詰まりといった経年劣化によって逆流が発生することがあります。エアコンのドレンホースの詰まりや、給湯器の内部破損による漏水にも注意が必要です。

≫ 水道管凍結は何度から起こる? 防止方法や修理費用を解説

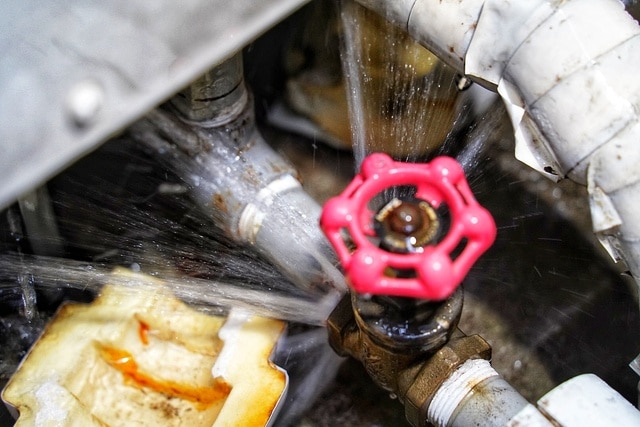

水道管のつまりや、冬場は水道管の凍結など、1年を通して発生する可能性があるのが水漏れトラブルです

賃貸物件の水漏れに迅速に対処する4ステップ

水漏れトラブルが発生した際は、被害拡大を防ぐために迅速な対応が重要です。ここでは、水漏れ発生時に実施すべき4つのステップを解説します。

まずは応急処置を行う

水漏れを発見したら、速やかな応急処置が最優先です。被害を最小限に抑えるため、以下の対応を行います。

・止水栓を閉める

・漏水箇所をふさぐ

・電気製品を遠ざける

たとえば、キッチンのシンク下で水漏れが発生した場合は、シンク下の止水栓を閉めることで水の流出を防ぎます。浴室やトイレの水漏れであれば、排水口の詰まりを確認し、一時的にビニール袋を巻いたり、タオルで水をせき止めたりすることが有効です。

また、電気製品が濡れると感電や火災につながる危険があるため、コンセント付近で水漏れが発生した場合はブレーカーを落とし、濡れた機器には触れないよう注意が必要です。

水道業者に修理を手配する

応急処置を終えたら、水道業者に速やかに修理を依頼することが重要です。対応が遅れると、水漏れによる建物の損傷が進み、修理費用が増大する可能性があります。

また、天井からの水漏れによって照明器具やコンセントに水が入り込むと、感電や火災の原因になります。水漏れの状況によっては電気配線に水が入り込み、漏電のリスクが高まるため、水道業者と相談しながら電気業者も手配することが不可欠です。

管理会社は、24時間対応可能な水道業者や電気業者の連絡先を事前にリストアップし、夜間や休日でも迅速に修理を手配できる体制を整えておくことが理想です。そうすることで、入居者の安心につながるだけでなく、被害の拡大を防ぐこともできます。

水漏れの原因を特定する

修理業者の到着を待つ間に、水漏れの発生箇所と原因を特定することも重要です。経年劣化によるものか、入居者の過失によるものかを判断することで、修理費用の負担者が明確になり、適切な対応が可能となります。

また、修理前に写真を撮影し、記録を残しておくことも大切です。水漏れの発生状況や被害範囲を明確にしておくことで、費用負担を巡るトラブルを防ぐことができ、あとの交渉がスムーズに進みます。

管理会社は被害状況の写真だけでなく、入居者へ確認した内容や修理業者の診断も記録し、正確な情報をもとに適切な判断を行いましょう。

保険会社に連絡し、補償の対象を確認する

水漏れによる修理や損害が発生した場合、保険が適用可能かの確認が不可欠です。賃貸物件では貸主と入居者がそれぞれ異なる保険に加入していることが多いため、補償範囲を明確にすることが重要です。

たとえば、貸主の火災保険は建物の設備や構造部分の損害を補償しますが、入居者の過失による水漏れには適用されないケースが一般的です。一方、入居者の個人賠償責任保険は、下の階への水漏れ被害の補償に適用可能な場合があります。

保険の適用を受けるには、被害状況の正確な報告と各種書類の準備が必要です。管理会社は、保険会社への連絡手順や入居者に求める必要がある書類を事前に把握しておくことで、迅速な対応が可能となります。

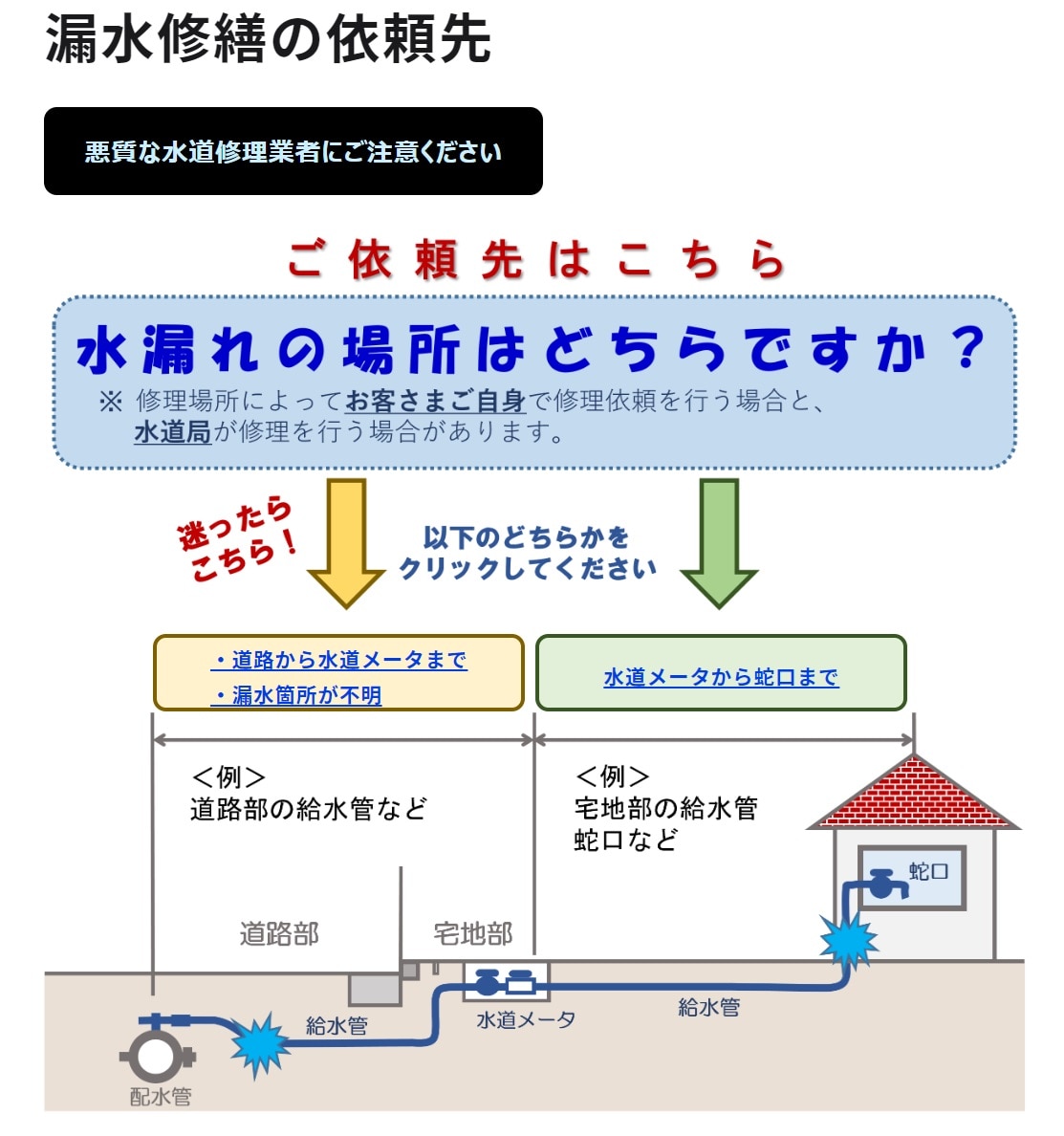

東京都水道局、漏水修繕の依頼先。住戸内ではなく、道路から水道メータまでの水漏れの場合は一部を除き水道局に依頼することとなります。判断に迷った場合は自治体の水道局の情報を参照するとよいでしょう。また、東京都水道局は、依頼した以外の作業を行い高額な請求をする悪質な水道修理業者に注意するようよびかけています

(出典:東京都水道局 漏水修繕の依頼先)

賃貸物件の水漏れ修理にかかる費用負担の判断基準

貸主と入居者のどちらが修理費用を負担するかは、水漏れの原因によって異なります。ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。

建物や設備の劣化による水漏れは貸主負担

建物や設備の経年劣化による水漏れは、原則として貸主が修理費用を負担します。配管の老朽化や、給湯器・トイレの劣化による水漏れは、入居者の責任ではなく、建物の管理責任に含まれるためです。

たとえば、築20年以上のアパートで給排水管の継ぎ目から水漏れが発生した場合、設備の寿命によるものと考えられます。入居者の使用方法に問題がなく、老朽化が原因であれば、貸主が修理を行う必要があります。

また、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にも、設備の劣化による損害は貸主の責任と明記されています。そのため、管理会社は設備の点検を定期的に実施し、老朽化が進んでいる場合は早めの修理を貸主に提案することが重要です。

参照:国土交通省|「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

故意・過失による水漏れは入居者負担

設備の誤った使用や管理不足による水漏れは、原則として入居者が修理費用を負担します。

具体的には、以下のケースが該当します。

・蛇口の閉め忘れによる水のあふれ

・排水口の詰まりによる逆流

・洗濯機ホースの接続不良による漏水

特に階下への水漏れが発生した場合、入居者には階下の住民に対して損害賠償責任が生じる可能性があるため迅速な対応が求められます。

階下にも被害がおよぶと甚大な損害となる恐れがあります。迅速な修理業者との連携、場合によっては保険会社への相談も必要となるでしょう

賃貸物件の水漏れを未然に防ぐ2つの対策

水漏れが発生すると、修理費用や入居者対応など、管理会社にとって大きな負担となります。そのため、事前に対策を講じることが重要です。

ここでは、具体的な対策について詳しく解説します。

建物と給排水設備の定期点検を実施する

水漏れを防ぐには、設備の劣化を早期に発見し、必要な修理を行うことが重要です。特に、配管の老朽化や給排水設備の詰まりは目に見えない場所で進行するため、定期的な点検が欠かせません。

たとえば、年に1回以上専門業者による点検を実施し、劣化が見られる場合は早めに部品交換などをすると効果的です。また、管理会社がチェックリストを作成し、建物ごとに点検記録を管理することで、設備の劣化状況を把握しやすくなります。

定期点検を徹底することで突発的な水漏れを防ぎ、修理コストの削減や入居者満足度の向上につなげることができます。

入居者に注意喚起し、事前のルールを明確にする

入居者の適切な管理も、水漏れ予防に不可欠です。そのため、入居時に注意点を説明し、日常的な管理方法を周知しておくことが重要です。

具体的には以下の点を入居者に伝えることで、水漏れリスクを低減できます。

・排水口の定期清掃(詰まりの防止)

・エアコンの排水ホースの確認(水漏れの早期発見)

・水漏れ発生時の報告手順

また、入居者が簡単に報告できるよう、専用の電話番号やアプリを用意することで、迅速な対応が可能になります。電話やメールで定期的に居住環境について確認することで問題を早期に発見し、トラブルを未然に防ぐことも有効です。

さらに、「水漏れ時は管理会社に連絡して止水栓を閉める」といった対応を賃貸借契約書に明記することで、緊急時の対応がスムーズになります。これらの取り組みにより、水漏れトラブルを防ぎ、物件の維持管理を円滑に行えます。

トラブルを未然に防ぐには、定期的な点検と、入居者による善管注意義務も必要となります

まとめ

賃貸物件の水漏れは、迅速な対応と適切な費用負担の判断が重要です。水漏れ発生時には応急処置を行い、修理業者や保険会社と連携し、被害を最小限に抑えることが求められます。また、貸主・入居者の負担範囲を明確にして、トラブルを防ぐことも大切です。

さらに、定期点検や入居者への注意喚起を徹底することで損害を未然に防ぐことが可能です。適切な管理体制を整えることで入居者の安心を確保できるだけでなく、物件の価値向上にもつながります。

≫ 全国の上下水道施設の耐震化状況を一斉調査。耐震化率は全国で低い傾向

≫ 原状回復費用のルールと借主負担になるケース・ならないケース

≫ 退去時のクリーニング費用は借主・貸主のどちらが負担?国土交通省のガイドラインを解説

≫ エアコンが故障した場合の対応はどうする? 賃料減額の考え方と事例

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧