長周期地震動とは? タワマンや高層ビルへの影響や補助金・対策を解説

長周期地震動が発生すると、階数が高いタワマンや高層ビルほど大きく揺れると考えられています。高層建築物の管理を請け負っている不動産会社は、長周期地震動の特徴を知り、必要な備えをしましょう。

今回は、長周期地震動による高層建築物の揺れ方や、耐震性能を向上させるための支援制度などを解説します。タワマンや高層ビルの管理を請け負っている不動産会社は、参考にしてください。

目次[非表示]

- 1.長周期地震動とは

- 2.長周期地震動による高層建築物の揺れ方

- 3.長周期地震動の揺れの大きさを示す階級

- 4.国土交通省による対策強化の方針と対象地域

- 4.1.超高層建築の新築時の対策

- 5.長周期地震動に備えるための支援制度

- 5.1.補助対象

- 5.2.補助建築物

- 5.3.補助率

- 5.4.補助限度額(詳細診断費用)

- 5.5.補助限度額(改修工事費用)

- 6.まとめ

長周期地震動とは

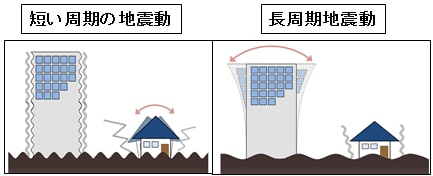

地震の揺れには、1往復するのにかかる周期があります。周期の長いゆっくりとした大きな揺れ(地震動)が「長周期地震動」です。

建物にはそれぞれ揺れやすい周期(固有周期)があり、地震動の周期と建物の固有周期が一致すると、共振によって建物の揺れが大きくなります。高層建築物の固有周期は低層建築物よりも長いため、長周期地震動との共振が発生しやすいといえます。

その結果、タワマンや高層ビルなどの高層建築物ほど大きく揺れ、地震による被害が大きくなりやすいといえるのです。具体的には室内の家具や什器の転倒、エレベーターが動かなくなるリスクなどが考えられます。

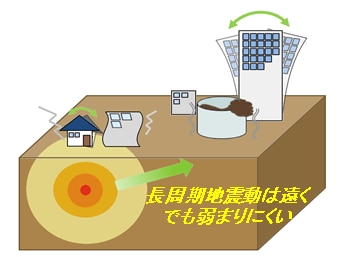

また、長周期地震動は遠くまで伝わりやすい性質があり、震源地から数百キロメートル離れたところでも大きく長く揺れることがあります。

2024年8月には、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)に伴い、政府から特別な注意の呼びかけが行われました。大地震はいつ起こるかわからないため、入居者だけでなく不動産会社も常に地震に備えなければなりません。

短い周期の地震動と長周期地震動による揺れとの違い

(出典: 気象庁 長周期地震動とは?)

長周期地震動による高層建築物の揺れ方

高層建築物ほど、長周期地震動との共振によって大きく長く揺れます。また、同じ建築物でも低層階よりも高層階のほうが、大きくしなるようにゆっくり揺れます。

実際に、東日本大震災では首都圏にある高層建築物が、長周期地震動により大きく長く揺れました。

大きな揺れを感じると、入居者は不安からパニックになってしまうかもしれません。そのため、タワマンや高層ビルの管理を請け負う不動産会社は、長周期地振動対策と、入居者への情報提供を行う必要があります。

長周期地震動の特徴

(出典:気象庁 長周期地震動の特徴)

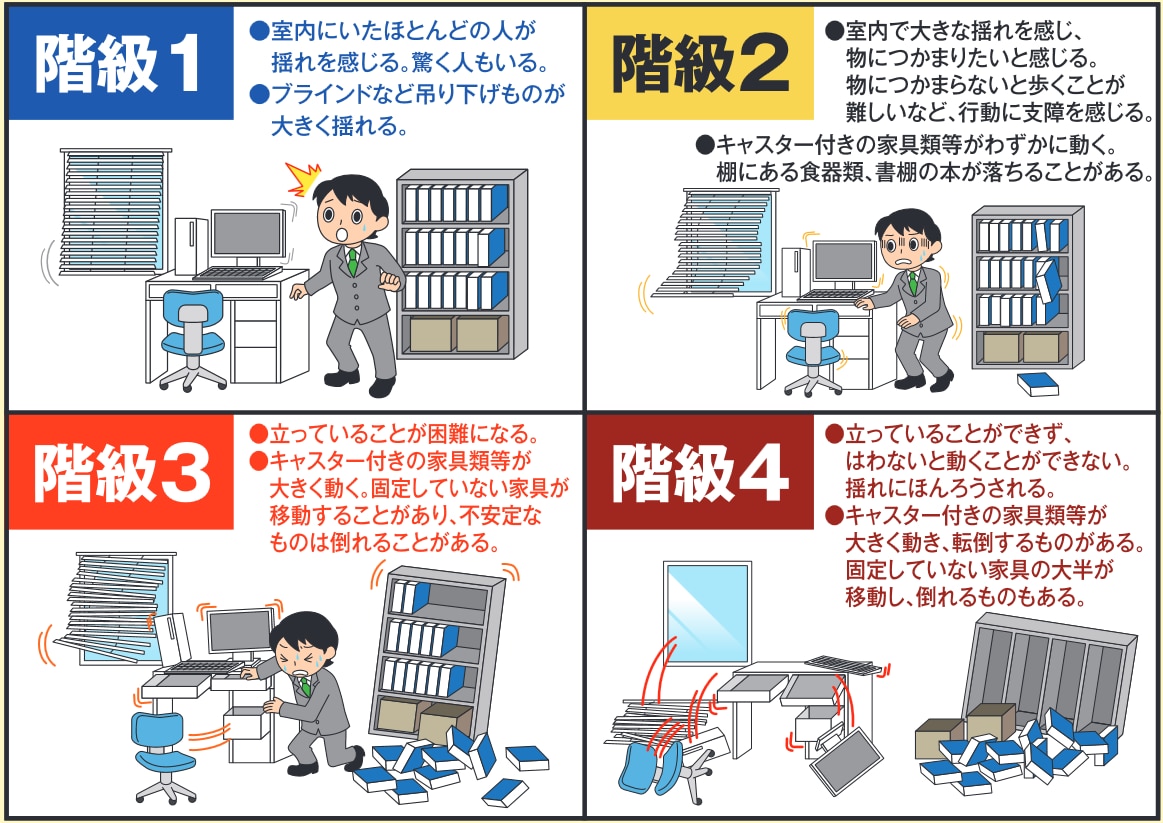

長周期地震動の揺れの大きさを示す階級

長周期地震動の揺れは、通常の震度とは異なる「長周期地震動階級」という指標で表されます。長周期地震動階級は「階級1」から「階級4」の4段階に分かれており、それぞれ揺れの目安は以下のとおりです。

階級1 |

・室内にいるほとんどの人が揺れを感じる |

|---|---|

階級2 |

・室内で大きな揺れを感じ、物につかまりたいと感じる |

階級3 |

・立っているのが難しくなる |

階級4 |

・立っていることができず、這わないと動くのが難しい |

2023年2月からは、「長周期地震動階級3以上」を予想した地域に、緊急地震速報が発信されるようになりました。緊急地震速報を受信した際は、まずは安全な場所で身を守る行動を取りましょう。

たとえば、タワマンの室内であれば、頭を保護したうえでテーブルの下など安全な場所に身を隠します。商業ビルや大規模店舗などでは、駐車場やエレベーターホールなど安全な場所で頭を保護したうえで、揺れに備えられる姿勢を取りましょう。

エレベーターに乗っている場合は、最寄りの階で停止させてすぐに降ります。また、閉じ込められる恐れがあるため、揺れが収まった後の移動には絶対にエレベーターを使ってはいけません。

長周期地震動の階級イメージ

(出典:気象庁 長周期地震動について)

国土交通省による対策強化の方針と対象地域

国土交通省では、タワマンや高層ビル管理者などが行うべき長周期地震動への対策についてとりまとめ、地方公共団体の関係団体宛てに通知しています。

具体的には、マグニチュード8~9クラスの巨大地震に備えるために、対象地域(関東地域・静岡地域・中京地域・大阪地域)内に超高層建築物を大臣認定により新築する際に、以下のような対策を求めています。

超高層建築の新築時の対策

● 対象地震によって建設地で発生すると想定される長周期地震動に対する検討を行うこと

● 家具の転倒・移動防止対策に対する設計上の措置について建築会社や不動産会社へ説明すること

● 免震建築物や鉄骨造の超高層建築物について、長時間の繰り返しによる累積変形の影響を考慮して安全性の検証を行うこと

なお、対象地域は地震動が起きた際の影響度に応じて、以下の3つに分類されています。

● 設計時に構造計算に用いた地震動の大きさを上回る可能性が非常に高い地域

● 設計時に構造計算に用いた地震動の大きさを上回る可能性が高い地域

● 設計時に構造計算に用いた地震動の大きさを上回る可能性がある地域

なかでも、「設計時に構造計算に用いた地震動の大きさを上回る可能性が非常に高い地域」は、長周期地震動に備える必要性が高いといえます。

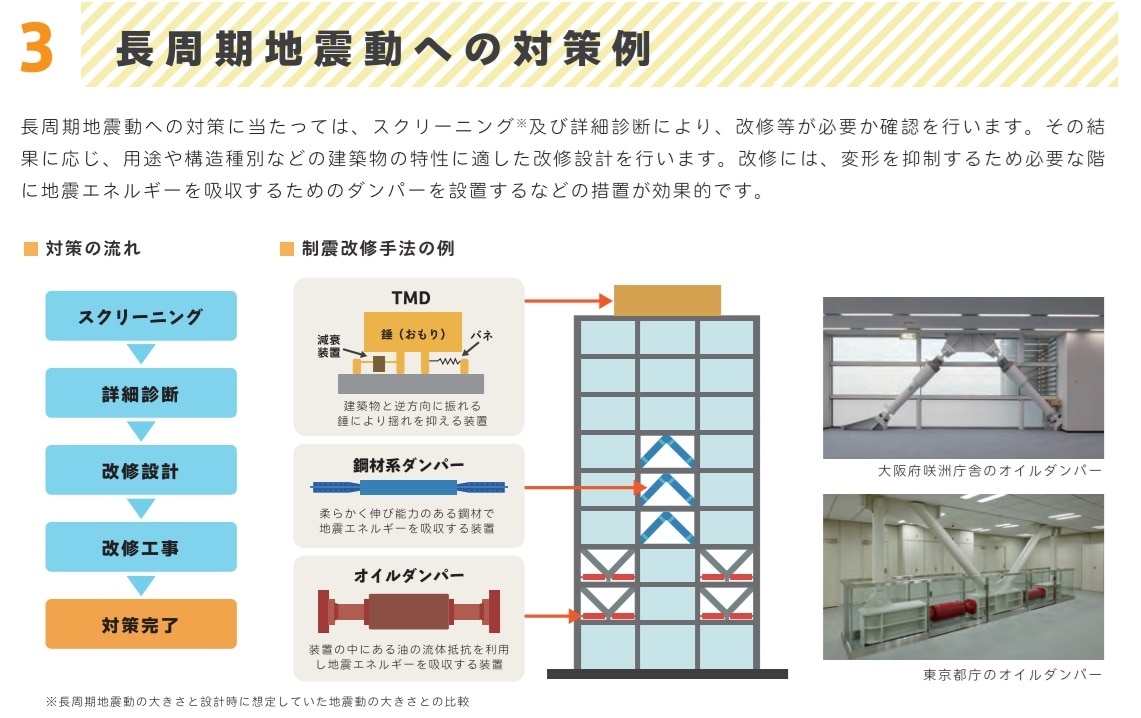

国土交通省「長周期地振動に備えるための補助制度があります!」より。長周期地振動への対策例

(出典:国土交通省「長周期地振動に備えるための補助制度があります!」)

長周期地震動に備えるための支援制度

政府は、長周期地震動対策の補助制度を用意しています。タワマンや高層ビルの所有者が長周期地震動対策に関する詳細診断・改修設計・改修工事などを行った場合に、費用の一部が補助されます。

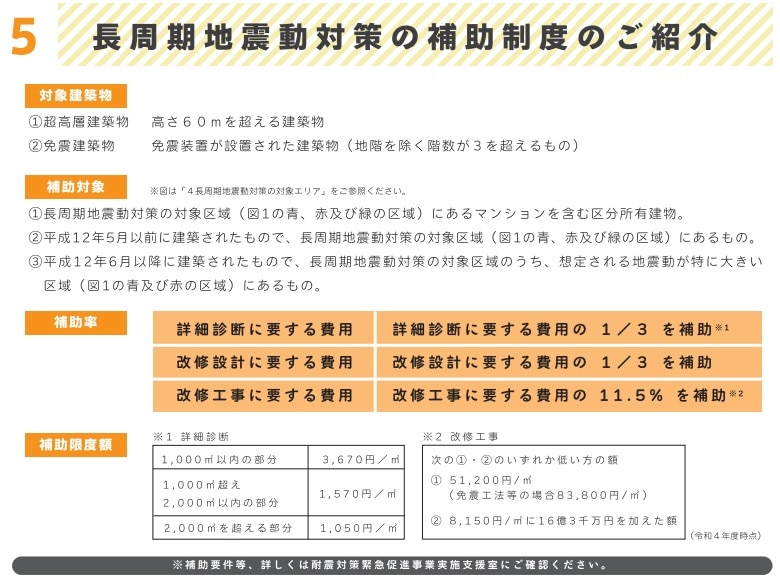

補助対象

次のいずれかに該当するもの

・長周期地震動対策の対象区域にあるマンションを含む区分所有建物

・2000(平成12)年5月以前に建築されたもので、長周期地震動対策の対象区域にあるもの

・2000(平成12)年6月以降に建築されたもので、長周期地震動対策の対象区域のうち、想定される地震動が特に大きい区域にあるもの

補助建築物

・超高層建築物:高さ60メートルを超える建築物

・免震建築物:免震装置が設置された建築物(地階を除く回数が3を超えるもの)

補助率

・詳細診断に関する費用:費用の1/3

・改修設計に関する費用:費用の1/3

・改修工事に関する費用:費用の11.5%

補助限度額(詳細診断費用)

・1,000m2以内の部分:1m2あたり3,670円

・1,000m2を超え2,000m2以内の部分:1m2あたり1,570円

・2,000m2を超える部分:1m2あたり1,050円

補助限度額(改修工事費用)

いずれか低いほうの金額

・1m2当たり5万1,200 円(免震工法等の場合1m2当たり8万3,800円)

・1m2当たり8,150円に16億3,000万円を加えた額

タワマンや高層ビルは長周期地震動の影響を受けやすいことを考えると、所有者や管理者が専門家から詳細診断を受ける意義は大きいといえます。支援制度を活用しながら、入居者が安心できるような対策を進めていきましょう。

なお、支援制度の詳細に関しては、国土交通省の耐震対策緊急促進事業実施支援室のサイトで確認できます。

国土交通省「長周期地振動に備えるための補助制度があります!」より。長周期地震動対策の補助制度

(出典:国土交通省「長周期地振動に備えるための補助制度があります!」)

(出典:国土交通省「既存の超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地振動対策」)

まとめ

長周期地震動が起こると、タワマンや高層ビルなどの高層建築物は特に大きく揺れると想定されます。入居者がパニックになる事態を防ぐためにも、所有者や管理者は適切な長周期地震動対策と、入居者への情報提供を行うとよいでしょう。

詳細診断・改修設計・改修工事に際しては、費用の一部について補助を受けられます。建築物の安全性を確認しつつ、必要に応じて国が用意している支援制度を活用し、入居者が安心できるように対策しましょう。

■関連記事

≫ スロースリップとは?過去の発生状況と南海トラフ地震との関連性

≫ 【最新】主要活断層のSランク一覧。活断層地震がもたらす影響と耐震対策

≫ 火山ハザードマップを徹底解説。富士山噴火リスクと不動産取引への対策は?

≫ 管理物件に感震ブレーカーは必須? 設置時の注意点や補助金制度を解説

≫ 危険なブロック塀の特徴とは? 安全性を確認する方法や利用できる助成金制度を解説

≫ 東京とどまるマンション普及促進事業とは? 補助金申請の条件や流れを解説

≫ 土砂災害のリスクと対策。発生増加の背景と危険区域について解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧