【最新】主要活断層のSランク一覧。活断層地震がもたらす影響と耐震対策

地震には、海洋プレートが引き起こす「海溝型地震」と、活断層が原因となる「内陸型地震」があります。内陸型地震は、活断層が突然動くことで発生する点が特徴です。

日本列島には、さまざまな活断層が存在しています。地震はいつ発生するかわからないため、耐震を強化したり、日頃から防災意識を持つことが大切です。

政府の地震調査委員会は、主要活断層帯の長期評価を行っており、特に注意が必要な活断層を発表しています。活断層が引き起こす内陸型地震は震源が地表に近いため、局地的に強い揺れを引き起こすという特徴があります。

市街地で発生すると、建物や人身への甚大な被害が想定されるため、物件管理を請け負っている不動産会社は、耐震診断や耐震改修の実施を検討しましょう。

目次[非表示]

- 1.活断層とは

- 2.主要活断層帯の長期評価とは?

- 3.活断層の長期評価S評価一覧

- 4.活断層地震で想定される影響

- 5.不動産会社が行うべき耐震対策

- 5.1.物件の耐震診断と耐震改修を行う

- 5.1.1.耐震診断と耐震改修の流れ

- 5.1.2.耐震改修の方法

- 5.2.住民へ地震対策の情報を提供する

- 5.3.避難経路と防災設備を整備する

- 6.まとめ

活断層とは

活断層とは、数十万年間に繰り返し活動して何度も地震を起こしており、将来も活動すると考えられている断層のことです。活断層が動くと、その周辺の地面で隆起(持ち上がる現象)や沈降(沈む現象)、横ずれが発生し、地震が発生します。

また、まとまって1つの地震を発生させる可能性が高い、複数の断層によるグループを「起震断層」といいます。起震断層は活断層のなかでも特に地震を引き起こす可能性が高く、北海道から九州まで分布しています。

日本は活断層の数自体は多いものの、1つの活断層が大地震を引き起こす間隔は、1000年から数万年と非常に長いという特徴があります。しかし、実際には地震はいつ発生するかわかりません。自分自身や周囲の人を守るためにも、活断層がある地域に住んでいる方は、より重点的に地震対策をする必要があるといえるでしょう。

世界で発生する地震の10分の1が日本およびその周辺で発生しています。活断層は日本全国に分布しているため、常日頃からの防災対策が必要です

主要活断層帯の長期評価とは?

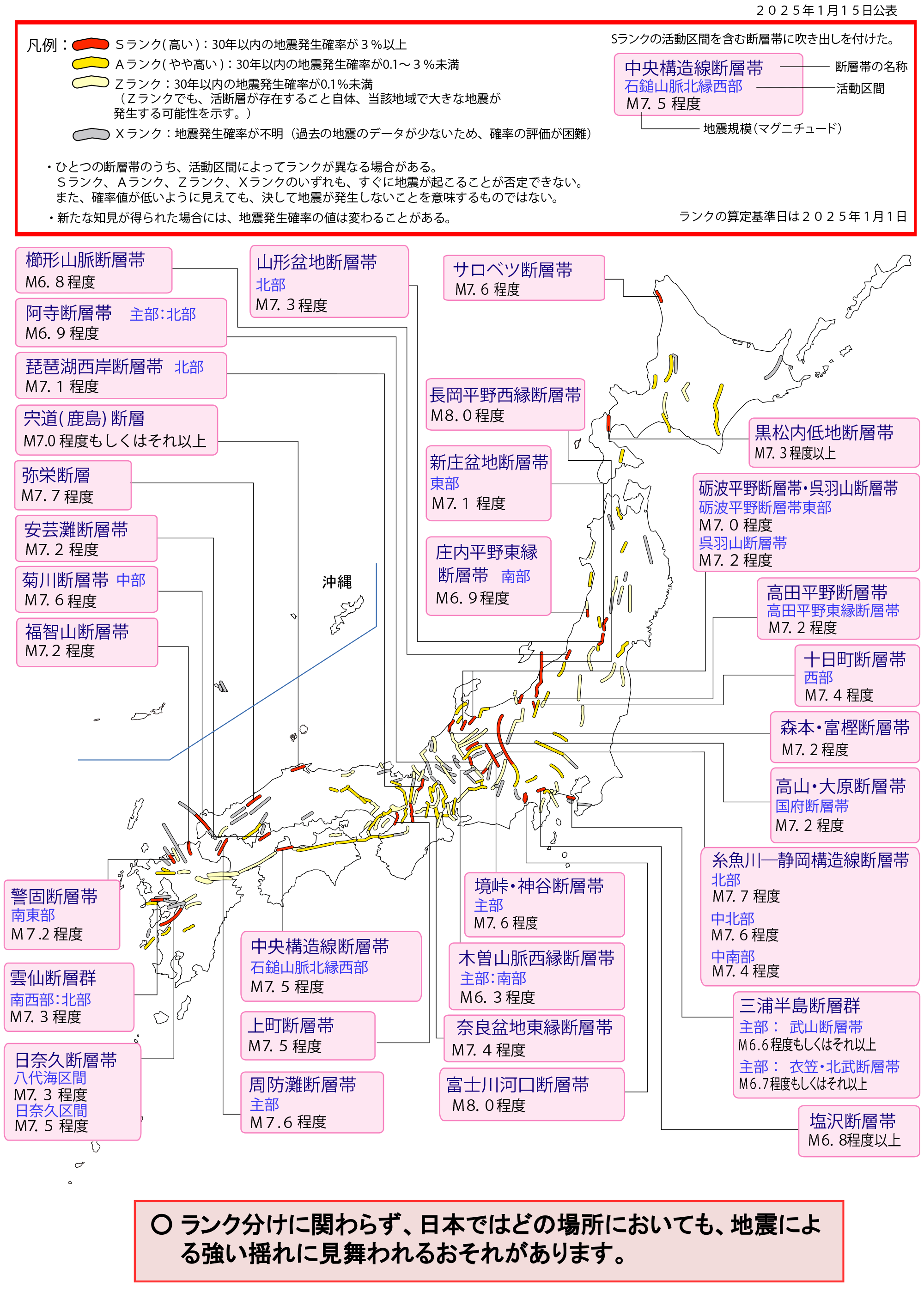

政府の地震調査委員会は、主要な活断層や海溝型地震(プレートの沈み込みに起因する地震)の活動間隔や次の地震の発生可能性などを計算し、地震の発生確率ごとにランク付けしています。

地震発生確率とランクの関係性は以下のとおりです。

今後30年以内の地震発生確率 |

ランク |

|---|---|

3%以上 |

Sランク |

0.1~3%未満 |

Aランク |

0.1%未満 |

Zランク |

不明 |

Xランク |

地震調査研究推進本部の主要活断層帯の長期評価ホームページでは、活断層ごとの詳細な評価を確認することが出来ます

活断層の長期評価S評価一覧

下記は、最も発生確率が高いとされるSランクを発生確率可能性の高い順に一覧にしたものです(「今までに公表した活断層及び海溝型地震の長期評価結果一覧」令和7年1月15日発表)。活断層は都道府県をまたがって広範に分布されているものもあるため、近隣エリアの断層も含めて確認するとよいでしょう。

エリア内に活断層がないか、ほかAランク以下の活断層については、地震調査研究推進本部の最新情報を参照ください。

(出典:地震調査研究推進本部事務局 長期評価による地震発生確率値の更新について)

断層帯名 (起震断層/活動区間) |

長期評価で予想した地震規模 |

30年以内地震発生確率 |

|---|---|---|

糸魚川-静岡構造線断層帯 |

7.6程度 |

14%~30% |

糸魚川-静岡構造線断層帯 |

7.7程度 |

0.009%~16% |

日奈久断層帯 |

7.3程度 |

ほぼ0%~16% |

境峠・神谷断層帯 |

7.6程度 |

0.02%~13% |

中央構造線断層帯 |

7.5程度 |

ほぼ0%~12% |

阿寺断層帯 |

6.9程度 |

6%~11% |

三浦半島断層群 |

6.6程度 |

6%~11% |

安芸灘断層帯 |

7.2程度 |

0.1%~10% |

糸魚川-静岡構造線断層帯 |

7.4程度 |

0.9%~8% |

森本・富樫断層帯 |

7.2程度 |

2%~8% |

山形盆地断層帯 |

7.3程度 |

0.003%~8% |

高田平野断層帯 |

7.2程度 |

ほぼ0%~8% |

宍道(鹿島) |

7.0程度 |

0.9%~6% |

警固断層帯 |

7.2程 |

0.3%~6% |

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 |

7.0程 |

0.04%~6% |

弥栄断層 |

7.7程度 |

ほぼ0%~6% |

日奈久断層帯 |

7.5程度 |

ほぼ0%~6% |

庄内平野東縁断層帯(南部) |

6.9程度 |

ほぼ0%~6% |

新庄盆地断層帯 |

7.1程度 |

5%以下 |

黒松内低地断層帯 |

7.3程度以上 |

2%~5%以下 |

櫛形山脈断層帯 |

6.8程度 |

0.3%~5% |

奈良盆地東縁断層帯 |

7.4程度 |

ほぼ0%~5% |

砺波平野断層帯・呉羽山断層帯 |

7.2程度 |

ほぼ0%~5% |

高山・大原断層帯 |

7.2程度 |

ほぼ0%~5% |

サロベツ断層帯 |

7.6程度 |

4%以下 |

塩沢断層帯 |

6.8程度以上 |

4%以下 |

周防灘断層帯 |

7.6程度 |

2%~4% |

菊川断層帯 |

7.6程度 |

0.1%~4% |

雲仙断層群 |

7.3程度 |

ほぼ0%~4% |

木曽山脈西縁断層帯 |

6.3程度 |

ほぼ0%~4% |

十日町断層帯 |

7.4程度 |

3%以上 |

上町断層帯 |

7.5程度 |

2%~3% |

三浦半島断層群 |

6.7程度 |

ほぼ0%~3% |

琵琶湖西岸断層帯 |

7.1程度 |

1%~3% |

福智山断層帯 |

7.2程度 |

ほぼ0%~3% |

長岡平野西縁断層帯 |

8.0程度 |

3%以下 |

Sランクのなかでも「糸魚川–静岡構造線断層帯(中北部区間)」は14~30%、「神奈川県三浦半島断層群(主部/武山断層帯)」は6~11%と高い水準です。

ランクが高い地域ほど地震に備える必要性が高いものの、どの活断層も過去に繰り返し活動しており、今後も活動すると考えられています。

そのため、たとえ地震のリスクが低いように見える「Zランク」の活断層であっても、活断層が存在することがそもそも大きなリスクであるといえます。今後も大きな地震が発生する可能性が十分にあると考えられます。

また、参考情報として、富士川河口断層帯の長期評価(Sランク)についても参考として触れられています(富士川河口断層帯は駿河トラフで発生した海溝型地震に伴って活動してきたと考えられ、ほか活断層の評価と一概に比較することができないため)。

日本は世界的に地震活動が活発である点を踏まえると、どの場所においても地震に備える必要があります。

活断層地震で想定される影響

活断層で発生する地震は、強い揺れを引き起こすと想定されます。建物の倒壊やひび割れ、インフラの損壊など、甚大な被害が発生する可能性があるのです。

また、活断層地震は震源が陸域にあるため、震源の深さや位置関係によっては緊急地震速報が間に合わないかもしれません。地震に備える前に強い揺れが到達してしまった場合、避難が困難になる可能性もあります。

実際に、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)や熊本地震では、強く揺れた時間は約10秒ですが、P波(揺れが小さい地震波)とS波(揺れが大きい地震波)がほぼ同時に到達しました。いつ起こるかわからない地震に備え、被害を減らすためにも、日頃から地震対策をすることが大切です。

自治体の災害に関する情報も収集しておくとよいでしょう

不動産会社が行うべき耐震対策

物件管理を請け負っている不動産会社は、入居者の安全を守るためにも、耐震対策を行いましょう。併せて、入居者に対して地震対策を行う重要性を周知し、自主的な備えを促進することも大切です。

物件の耐震診断と耐震改修を行う

築年数が経過している物件は、耐震強度が低い可能性があります。耐震診断を通じて物件の耐震強度を調査し、必要に応じて耐震改修を行うとよいでしょう。

なお、不動産会社が耐震診断から耐震改修を行うまでの流れは、以下のとおりです。

耐震診断と耐震改修の流れ

耐震化の検討 |

・耐震に関する情報の収集・確認 |

|---|---|

耐震診断の実施 |

区分所有者(物件のオーナー)への結果報告 |

補強設計の計画と実施 |

・耐震改修の工法等の検討 |

耐震改修工事の実施 |

・工事の進捗状況を区分所有者に情報提供 |

耐震改修の方法としては、以下のようにさまざまな工法があり、区分所有者の意向を踏まえながら選択します。

耐震改修の方法

耐震壁補強 |

鉄筋コンクリート造等の壁を設置し、耐震強度を高める |

|---|---|

枠付き鉄骨ブレース補強 |

柱と梁で囲まれた壁面内に鉄骨製の枠とブレース(筋かい)を追加し、耐震強度を高める |

外付けフレーム補強 |

建物の外側に鉄骨フレームを増設し、耐震強度を高める |

柱補強 |

建物の柱に対して追加の補強を施し、耐震強度を高める |

耐震スリットの新設 |

・既存建物の柱の近くに隙間を設けて柱の粘り強さを向上させ、耐震強度を高める |

バットレス補強 |

耐震壁等の構造躯体を建物の外部に増設し、耐震強度を高める |

どの補強方法が効果的かは、建物の状態や敷地の広さなどによって異なります。専門家から説明を受けたうえで、予算と折り合いをつけながら必要な耐震改修を進めましょう。

自治体によっては耐震診断や耐震補強に補助金制度を設けているところもあります

住民へ地震対策の情報を提供する

実際に地震が発生した際には、入居者自身が身を守り、避難しなければなりません。そこで、管理物件の入居者に対して、日頃から地震対策を行うように情報を提供しましょう。具体的には以下のような情報が挙げられます。

・できるだけ寝室に家具を置かない

・ドアや避難経路をふさがないように家具を配置する

・家具をL形金具でネジ止めする、または突っ張り棒や突っ張り棒と粘着マットの組み合わせで固定する

・手の届くところに懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておく

・窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る

・避難生活に必要な物資を備蓄しておく

・安否情報の確認方法を家族で決めておく

・避難場所を確認しておく

エントランスや各階のエレベーターホールなど、入居者の目に留まりやすい場所にポスターやチラシを掲示する方法が考えられます。

避難経路と防災設備を整備する

物件の管理を請け負う不動産会社は、避難経路と防災設備の整備を必ず行いましょう。共有部分に物が置かれていると避難経路が狭くなってしまうため、入居者への指導を行う必要があります。

地震に伴って停電や火災が発生する可能性もあるため、消火器や非常用照明などの防災設備を消防法に従って設置し、きちんと作動するか点検しましょう。地震による被害を最小限にとどめるためにも、日頃から防災意識を持つことが大切です。

災害発生に備え、管理物件内の防災設備の点検、維持管理を行いましょう

まとめ

活断層で地震が発生すると、避難する時間が十分にないまま、強い揺れに襲われる可能性があります。物件管理を請け負っている不動産会社は、入居者の安全を守るためにも、物件の所有者と協議しながら耐震診断や耐震改修の実施を検討しましょう。

併せて、入居者の防災意識を高めることも有意義です。各世帯で行える地震対策の情報を提供し、地震が発生しても冷静に対応できるように、備えを進めていきましょう。

■関連記事

≫ スロースリップとは?過去の発生状況と南海トラフ地震との関連性

≫ 長周期地震動とは? タワマンや高層ビルへの影響や対策を解説

≫ 液状化現象とは? リスクを調べる方法から液状化対策、支援制度まで解説

≫ 管理物件に感震ブレーカーは必須? 設置時の注意点や補助金制度を解説

≫ 危険なブロック塀の特徴とは? 安全性を確認する方法や利用できる助成金制度を解説

≫ 東京とどまるマンション普及促進事業とは? 補助金申請の条件や流れを解説

≫ 土砂災害のリスクと対策。発生増加の背景と危険区域について解説

LIFULL HOME'S Businessでは、不動産業界に関連したコラムやセミナー情報なども公開しております。ぜひご覧ください。

≫ LIFULL HOME'S Businessコラム

≫ LIFULL HOME'S Businessセミナー一覧